老人療養院体験ルポ(上) 男の人が私のおむつを取り換えるって?"…老女は恐怖に襲われた

入浴が終わった老女、服も着せられずに廊下へ…

‘はぎ取られた人権’入浴も集団で試図… "こんな目に遭うために来たのか"

74才の老女は3日で家へ帰った

誰もが老いる。 そしていつかは亡くなる。 普段は忘れて生きているが、避けられない人間の宿命だ。 大家族制度が解体され人生の黄昏を一人で迎えなければならないこともまたもう一つの宿命になりつつある。 多くの老人たちが‘療養院’と呼ばれる老人長期療養施設に入る。 彼らも誰もが夢見る‘品格ある黄昏’を迎えているだろうか? <ハンギョレ>は半月間にわたり直接記者が京畿道(キョンギド)のある中小都市の療養院にボランティアメンバーとして入り、仕事をしながら取材した実態を報道する。 そこで目撃した‘笑みを失った黄昏’は誰にでも迫ってくる目前の未来でもある。 登場人物は全て仮名を使った。

文を載せる順序

上. 尊厳をなくした黄昏

中. ここが皆の未来だ

下. 安い労働、安ものの福祉

息子と嫁が口元にたたえた笑みは、おばあさんの口元には見られなかった。 今年74才のおばあさんは簡単な入所手続きを終えた後、息子夫婦に支えられながら老人療養院の隅々を生硬な目つきで見て回った。 息子はずっと「とても立派な療養院ですね」と言っていた。 無表情なおばあさんは、何がそんなに良いというのか理解できない表情だった。

去る8日午前、京畿道(キョンギド)のある中小都市にある療養院にイ・マルスク(仮名・74)ハルモニ(おばあさん)が支えられながら入ってきた。 40台後半の嫁は、義母が暮らすことになる120号室の直ぐ前にある女性シャワー室を指して「お母さん、これからは毎晩ここで洗われればいいんです。 部屋のすぐ前ですね」と大きな声で話した。 老女の気の重そうな顔が灯りの消えたシャワー室を見回した。 感服できない表情が歴然だった。

イ・マルスク ハルモニが療養院に入ってきた翌日、入浴を終えた後タオル一枚まいただけで療養保護士に支えられ自身の部屋に戻っている。 ハルモニはその次の日に療養院を出て行った。

息子夫婦が療養院を出ると、ハルモニも子供のようについて行った。 ハルモニと息子はしばらく出入り口の前で口論を行った。 「お母さん、これからはここに居なくてはいけません。」 「嫌だよ、出て行くよ。」結局、ハルモニはエレベーターに乗って、去っていく息子夫婦の後ろ姿を落胆して見守った。 案内デスクだけで開くことのできる自動ドアが堅く閉ざされた。

ハルモニは120号室の窓際のベッドに荷物を解いた。 一番最初に、しわくちゃになった紙を財布から取り出した。 ‘子供たち’の電話番号だった。 ハルモニは黄色のテープをボランティアメンバーに渡して壁に貼ってほしいと頼んだ。 まもなく看護師が入ってきてハルモニのベッドに名札を付けた。 病名欄には‘痴呆’という文字が鮮明に書かれていた。 あらゆる事を諦めたようにベッドに腰掛けたハルモニは低くため息をついた。

団体生活に慣れないハルモニはまんじりともせずに夜を明かした。 四方が詰まった療養院の空間は安楽ではなく息苦しさを抱かせてくれた。

最初の夜を過したハルモニが朝になって目を開き目撃したのは同じ部屋に横たわっている老女のおむつを換える男性療養保護士の姿だった。 いくら老人とは言え、男の前で下半身を見せなければならないと思うと恐怖心に襲われた。

ハルモニはこの日午前、本人の意志とは関係なく‘入浴ケア’を受けた。 毎週火・木曜日は定期的に入浴する日だ。 ハルモニがシャワー室に入った。 女性用シャワー室ではなく男性用シャワー室だった。 女性用シャワー室は灯りが消えていた。 女性用シャワー室は主に療養院の職員が手を洗ったり歯磨きをする所として使われている。 精肉店で見るようなゴム製エプロンとゴム長靴を履いた療養保護士が入ってきて、入浴台に横になったハルモニの服を脱がせた。 すぐそばにはすでに他の老女が横になっていた。

入浴を終えたハルモニは真裸で廊下を通って部屋に戻らなければならなかった。 ふとん一枚でざっとからだを覆った。 その光景を行き来する職員たちが見ていた。 部屋に戻ってきたハルモニは深いため息をついた。 「私はこんな目にあうためにここに来たのか…」 イ・マルスク ハルモニは入所して2日後に家へ帰った。

イ・マルスク ハルモニが2日で仰天して家へ帰った最も大きな要因は性的羞恥心だった。 療養保護士が老人たちを入浴させる過程で、当事者の人格権はしばしば無視される。 療養保護士のスケジュールにより男性療養保護士が老女の体を洗う時もあり、その反対の状況も発生する。 入浴する間、シャワー室のドアはガラリと開いている。 通常2人が一緒に入浴するが、入浴が終わった老人は男女にかかわらずタオルやふとんでざっとからだを覆って廊下を歩いて部屋に戻る。 シャワー室内で服を着て出てくる姿は見られなかった。

イ・マルスク ハルモニもこのような恥辱的な状況を体験した。 療養保護士が出て行った後にハルモニの部屋に用心深く入ってみると、おばあさんは一つ一つと服を着ていた。 「私ゃ恥ずかしくて顔を上げられないよ。 ありとあらゆることを考えましたよ。」 ハルモニは恥じらいを見せた。

‘団体入浴’を終えた次の日の4月10日、イ ハルモニは息子を呼んで家へ帰った。 記者が出勤するとすでにベッドは空いていた。 どうしたのか尋ねると看護師が関心なさそうに答えた。 「おばあさんが‘自分の余生をこういう所で送ることはできない’と言って出て行きました。 もっと良い所に行くんでしょうよ」

入浴時間になると羞恥心で身が震える

ハラボジ(おじいさん) "服をくれ" 絶叫

■ "恥ずかしい" ハラボジの絶叫

記者が療養院でボランティアを始めた直後には清掃などの雑用だけをさせられた。 そうするうちに直接‘入浴奉仕’をする機会ができた。 ボランティア3日目の4日のことだった。 男性療養保護士の中で経歴の長い‘パク チーム長’(仮名)がある部屋に記者を連れていった。 そちらで生活しているキム・ギョンドク(96)ハラボジを洗ってくれとの注文だった。 パク チーム長はハラボジを助けてシャワー室に到着すると入浴法を詳細にわかりやすく説明し始めた。

"服はどのようにしましょうか?" と尋ねると「ドアの外に出します」と答え、パク チーム長はシャワー室のドアも閉めずに出て行った。 ドアの開閉には別に気を遣わない表情だった。 記者はドアを閉めて入浴準備を始めた。 ハラボジの乾いたからだから服は簡単に脱がせられた。 おじいさんの裸身があらわれるや3坪程度の小さくもないシャワー室に即座に悪臭が立ち込めた。 老人たちから出る特有の体臭とは次元の異なる臭気であった。

鏡の下にはバブル浴用タオルが一枚懸かっていた。 A棟の患者29人がその一枚で全員からだを洗った。 「これ一枚で皆が洗うんですか?」 記者が出て行こうとする療養保護士に尋ねると「かまいません」という答が帰ってきた。 ハラボジは何も言わなかった。 「冷たくないでしょう?」「サッパリするでしょう?」記者の相次ぐ質問にも何の返事もなかった。

入浴が終わろうとする頃、ハラボジが突然大声で叫んだ。 "恥ずかしい!"

耳が遠いハラボジの声は大きかった。 なぜ恥ずかしいのかと尋ねると「自分が前立腺(の病気)があるので。小便も漏れるし。 だから臭いがたくさん出て。 人に見られれば恥ずかしくて。」 ハラボジは自身のからだについたそちらをぼんやりと眺めた。 悪臭の原因はハラボジの前立腺疾患のためだった。 入浴を終えた後、シャワー室のドアを開けて「ハラボジの服を取って下さい」と大声を張り上げた。 誰も出て来なかった。 廊下を歩いていき服を要請すると、すぐにちょうど通りかかったパク チーム長が「ひとまず部屋に行くように言って下さい」と話した。

ハラボジは乾いたタオル一枚で前を覆っただけで、少し曲がった姿勢でのろのろと部屋に向かって歩いた。 その光景を廊下を行きかう職員が見ていた。 ハラボジは部屋に戻るとすぐに「服をくれ」と怒鳴った。 他の仕事を済ませて部屋に戻ってみると、ハラボジは裸でうずくまり、タンスの中の服を取り出そうと渾身の力をふりしぼっていた。「どうしてそんなに急ぐのか」と言いながらパク チーム長が近寄ってハラボジに下着を着せた。 服を着たハラボジはしばらくベッドに横になってずっと目を閉じていた。

■ 孫のような記者の前でおむつを替えられるハルモニ

午前6時、療養院の朝を迎える‘おむつケア’にも問題が多い。 挙動が困難で寝たきりになっている老人たちは、自ら用便を済ませられないので周期的なおむつ交換が必須だ。 この時、男性療養保護士がハルモニのおむつを換えたり、女性療養保護士がハラボジのおむつを換えたりもする。 老人たちは性的羞恥心を感じざるをえない。 意識のない重症脳卒中患者や痴呆患者は本人の意志を明らかにできないが、一部の老人たちは拒否意思を明らかにしたりもする。

パク チーム長は男であるのに慣れた手つきでハルモニの下半身をむき出しにした。 心筋梗塞で入院したキム・スクゥイ(仮名・76)ハルモニは「アー何てこと。私が孫の前でこんな格好で全部見えるなんて、どうしましょう、私のからだがこんなで」と言いながらハッハと笑った。 隣の席にいたハン・ジョンイム(仮名・84)ハルモニはパク チーム長が近寄ると手で遮った。 「自分でするから放っておいて」。 パク チーム長が「気にしないでください、孫だと思ってください」と言った。 それでもハン ハルモニは首を横に振った。 おむつケアの過程で出る悪臭は想像を絶する。 老人の体臭と排泄物が混じった臭いは500坪大の療養院全体を浸透する。

出勤している間で一番臭気が激しい日があった。 ‘事故’が起きた日だ。 療養保護士が言う‘事故’とは、痴呆老人たちが大便をして手であっちこっちに塗りたくり‘めちゃくちゃ’になった状況をいう。 ‘事故’が起きれば入浴もまたさせなければならず、ベッド シーツや服も洗わなければならない。 臭いは一日経っても抜けない。 その過程で不必要な人権侵害が発生する。

痴呆で入院したイ・ヒョンドク(仮名・65)氏の手は常に布でできた紐で縛られている。 療養保護士‘イ先生’(仮名・療養保護士は互いに‘先生’という呼称を使う)は、なぜ手を縛っているのかという質問に「便を塗りたくる程度じゃないのさ。 口では言えない」と言って首を横に振った。 そのとき、通りかかった看護師が一言言った。 「公団から点検に来るかも知れません。 ちょっとほどきます。」 だが、記者が仕事をしていた2週間、イ氏の手は縛られていた。 記者が仕事をやめる時には縛った手をふとんで隠してあった。

痴呆ハラボジ 両手を縛って

"公団から点検に来るかもしれない

ほどく代わりにふとんで隠せ"

■ 身体的自由抑圧にぞんざい言葉まで

外につながるドアは全て職員が統制していた。 さらに非常口と書いてあるドアにまで番号鍵をかけていた。 痴呆老人の失踪を防ぐための措置だという。 だが、これは事実上老人たちを不法監禁する状況に帰結される。

アパート前の商店街に位置したこの療養院では、一度入ってくれば家族が別途外出申請をしない限りは、老人たちが自発的意志で外出することは容易でない。 痴呆患者は外出が基本的に禁止されている。 それでも定期的に彼らを外に連れて行って暖かい日差しとさわやかな外の風に当たらせることもない。 それでも挙動が可能な患者は療養院内を行ったり来たりするだけが身体的活動の全て。 火でも出れば大きな人命被害が出ることもありうる。 去る2月、日本の長崎のある痴呆老人施設で火災が起きて4人が亡くなり8人が重軽傷を負った事故が他人事ではない。

ベッドに静かに横になって余生を送るのが好きな人はない。 それで療養院の老人たちは度々ベッドから起きようとし歩こうとする。 実際、一人で歩いて倒れて顔に真っ青なアザができたハルモニもいた。 彼らに青い澄んだ空と雲は常に窓の外の風景にならざるをえない。 このような統制は事実上、患者よりは施設の便宜のために行なわれる。 2006年福祉部が作った‘老人福祉施設人権保護および安全管理指針’のどこにも療養施設内だけで生活するようにしなければならないという規定はない。

ツメ切り一つで数十人の爪を切り

酢を薄めた水をかけて "消毒" 民間療法 堂々と

危険な境界を行き来する言語や行動もしばしば目撃された。‘ぞんざい言葉’で老人たちに接することが慣行のようになっていた。 ある理学療法士は脚がよく広げられない痴呆ハルモニの耳を引っ張って「聞こえないの? 脚を開いて、開けっての」と大声を出すかと思えば、ある療養保護士は横になっている老人たちの頭を理由もなくトントン叩きもした。 悪意がない行動と言っても明らかに人権侵害要素の多い状況だ。

医療サービスも不十分に見えた。 療養院のある商店街にある内科医院と連携して老人たちに対する処方と投薬をしているが、管理は正しく行なわれていなかった。 ボランティアメンバーである記者にも老人たちの投薬を任せた。 重い痴呆と床擦れで24時間寝たきり生活をしなければならないイム・スンマル(仮名・87)ハルモニは周期的な薬の服用が欠かせない。 だが、記者に下された指示は、食事の後でおかずの器に水を入れ粉薬を混ぜて服用させろということだった。 イム ハルモニは 「苦い、苦い」と言いながら薬を吐き出した。 多くの薬が口の中ではなく口の外の首を伝って胸に流れていった。

■ 爪切り一つを数十人が使用

うまく口が聞けない老人たちが加えられる問題はこれだけではない。 想像もできない非衛生的なこともあった。 ボランティア初日の4月2日、療養保護士は記者に「‘手足の爪ケア’を頼みます」と言って布袋を渡した。 「あまり短く切らないで」ということが唯一の注意事項だった。 袋を開けてみるとツメ切りが一つ入っていた。 最初の部屋に入りあるハラボジの靴下を脱がすと、足の爪の水虫が深刻な状態だった。 記者が衛生手袋を要求すると、療養保護士はその時になって使い捨てビニール手袋を一枚渡した。

最初の患者の手足の爪を切って次の患者に移った時、記者が「このツメ切り一つでここにおられる方々皆が使うんですか?」と尋ねると療養保護士はつまらないことをいちいち訊くなという表情で「かまいません」と答えた。 他の老人たちの手足の爪の状態も深刻だった。 老人たちの内、見当では30%以上が水虫を病んでいるように手足の爪が枯れ木の皮のように厚かった。 一部の老人たちの場合、手足の爪を切ってついた傷と見えるかさぶたがあった。 それでもツメ切り一つですべての老人たちの手足の爪を処理した。 手足の爪ケアが終わると療養保護士は再びツメ切りの入った袋を物品倉庫に持っていった。 紫外線殺菌処理器のような消毒装置は見当たらなかった。 各種感染の憂慮が高く見えた。

おむつケアをする過程でも劣悪な衛生状態をのぞくことができた。 ある療養保護士は脳卒中で入院したハラボジのおむつを換えながら、霧吹きで水をかけた。 酸っぱい臭いが漂った。 尋ねると「酢を薄めた水」と答えた。 患者が排便をし終えた後、酢を薄めた水で洗浄するのだ。 患者の排便臭と酢の臭いが相まって病室内は即座になんとも言えない臭いがぎっしりと立ち込めた。 療養保護士は「酢を薄めた水で拭けばある程度消毒になるでしょう?」と言って慣れた手つきでおむつを換えた。

これについて皮膚科専門医であるチェ・ヒョンウ ウェルズ皮膚科院長は「酢で皮膚を洗浄した後に化学的やけどが発生して、2次的に細菌に感染し敗血症を起こした事例がある。 抵抗力が下がった慢性疾患者や老人たちに酢を使うことは特に注意しなければならない」と語った。

■ 老人の人権はどこへ

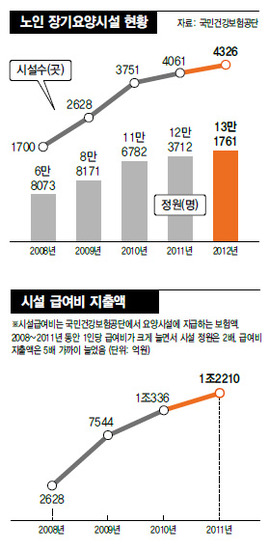

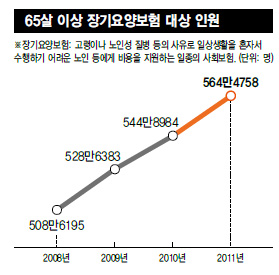

高齢化社会になり痴呆などの老人疾患が増えるのは自然な現象だ。 だが、現代社会で老人の看護と世話を家族が全面的に引き受けることは難しい状況だ。 先進国は早い時期に‘老人福祉’次元で国家が乗り出し、その役割を分担している。 我が国でも2008年に社会保険制度の一環で‘老人長期療養制度’を導入し、その後に老人長期療養施設が急増している。(グラフ)

だが、記者が調べた療養院で過ごす老人たちは、家族にはできない保護を受け‘尊厳ある老後’を送る権利を享受するどころか、人権の死角地帯に置かれていた。 取材をしながら病床に横になっている老人たちや彼らの人権を侵害する療養院職員全部が人権に対する感受性が不足していることを目撃できた。 患者自らが‘老いて病気にかかったので他に方法があるか’と諦め、職員は‘まともでない老人たちに何が分かるか’と放置する鈍い人権意識が療養院全体を支配していた。

2日後に家に戻ったイ・マルスク ハルモニの事例と療養院で起きている種々の状況は、老人福祉法が明示した法の基本理念を今一度問い直している。 ‘老人は子孫の養育と国家および社会の発展に寄与してきた者として尊敬を受け健全で安定した生活を保証される。’

イ・ジョングク記者 jglee@hani.co.kr

訳J.S(7099字)