▲韓国映画史上初めて世界最大の独立映画祭であるサンダンス映画祭審査委員大賞を受賞した映画<ジスル>が話題を集めています。 3万人近くが虐殺された済州4・3事件の渦中に、東広里の住民120人余りが40余日間にわたり洞窟に身を隠し命を守ったことが映画の主な内容です。 今でもこの村には1948年に洞窟に隠れた方がいらっしゃいました。 ‘アカ’の烙印が恐ろしくて家族の無実の死も世の中に知らせられずにむごい歳月を生きた生存者が65年ぶりに初めて洞窟を訪ねました。

"こっちの方は見るのも嫌だった。 私もここに来たのは65年ぶり。"

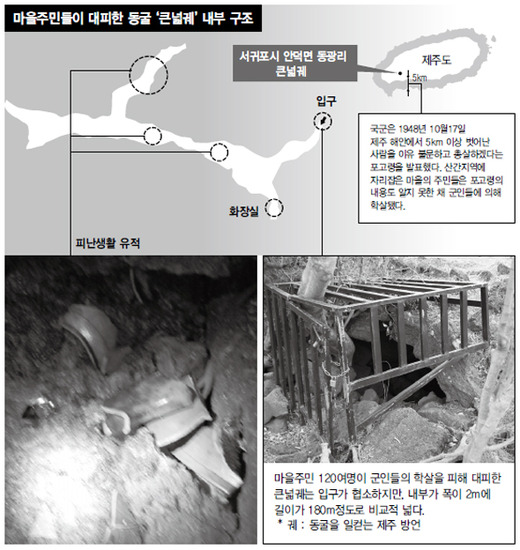

ホン・チュンホ(75・女)氏は‘クンノプクェ(大きく広い洞窟)’の狭い入口に足を踏み入れた。 クンノプクェは1948年済州4・3事件当時、西帰浦市(ソギポシ)安徳面(アンドンミョン)東広里の住民120人余りが軍人の虐殺を避けて40余日間生活した洞窟だ。 最近話題を集めている映画<ジスル>の背景でもあるクンノプクェは、1948年12月村と山間地域を隅々まで捜索した軍人により発覚した。 軍人が洞窟内に入ろうとすると住民たちは布団や食べ物などを焼き煙を入口側に送った。 映画ジスルでは住民たちが食べる唐辛子を焼いて辛い煙で軍人の進入を阻む場面を見せた。

"その時は本当に唐辛子を焼いた。 そのために準備したわけではないが、急場で誰かが思いついたのだろう。 そうしていなかったら皆が死んだ。"

漆黒の闇を突き抜けて這って進み、髪がコウモリをかすめ…

当時、実際に唐辛子や布団などを焼いて軍人の進入を阻んだシン・ウォンスク(79・男)氏は、4・3事件当時わずか14才だった。 クンノプクェの生存者の内、この村に残った人はシン氏とホン氏だけだ。 クンノプクェで40余日間生活した村の住民120人余りは相当数が洞窟から抜け出るやいなや亡くなり、生き残ってむごい歳月を暮らした人々ももういくらも残っていなかった。 済州4・3事件が忘れられたまま半世紀が過ぎて、いつのまにか65周年を迎えたためだ。 <ハンギョレ>はシン氏とホン氏と一緒に去る27日午後、西帰浦市、安徳面、東広里から3kmほど離れたクンノプクェを訪ねた。

"こんなに狭いとは知らなかった。 その時は11才だったので、からだも小さかったんだろう。" ホン氏はクンノプクェの入口を這って進みながら話した。 クンノプクェは外から見れば山中にある小さな穴のように見えた。 おとな1人がかろうじて入れるほどの入口で、よたよた歩きで五足も進めば洞窟はさらに狭くなった。 そこから先は歩けなくなり這って進む姿勢に変えた。 済州道特有の肌理の粗い玄武岩が膝関節を削った。 このようにして5~7m進むと高さ2m程の絶壁になる。

シン氏は「この絶壁を降りて行けば内側に洞窟がすっと伸びている。 先に来た人々が入口側に住み、後から来た住民たちは洞窟の内側に陣取った」と話した。 絶壁の下に慎重に降りた。 漆黒の闇の中をあかりで照らすと岩肌を覆うホコリが目に映った。 洞窟の壁には逆さにぶら下がったコウモリが翼でからだをくるんでいた。 用心深く一歩ずつ踏み出すたびに、髪の毛をコウモリがかすめるような、うらさびしい感じだった。 あかりを近寄って照らしてもコウモリは動こうとしなかった。 地底の一方にはこわれた壷のかけらが転がっていた。 ホン氏は当時の記憶を呼び起こした。

「壷に日用品を入れておいたが、食べ物はあまりなかった。 ジスル(じゃがいも)やさつまいも、小豆、粟などで一日に一食も食べただろうか。」ホン氏の弟たちは洞窟でずっと具合が悪かった。 「食べ物が十分でない上に、空気も良くないので3人の弟の内2人が具合がとても悪かった。 ずっと咳が出たが人々に叱られるので具合の悪いそぶりも見せられなかった。 洞窟から出て山の中に逃げてから、いくらも経たずに弟二人は死んだ。 あまりにおぞましくて、それ以来こっちの方は見るのも嫌で。」

済州島の西南部、漢拏山(ハルラサン)の中山間地域に位置した東広里の村は1948年秋まで済州4・3事件の影響から逃れていた。 この村に虐殺の影が垂れ込めた時期はその年の10月で、決定的な契機は武装隊を討伐しに来た9連隊のソン・ヨチャン連隊長が発した布告令だった。 ソン・ヨチャンは5・16軍事クーデター以後、内閣首班(国務総理)を歴任し、1970年には仁川(インチョン)製鉄社長、1980年に国政諮問委員などを務めた代表的な第三共和国、第5共和国の人物だ。 ソン・ヨチャンは1948年10月17日 「済州海岸から5km以上離れた場所を通行禁止地域と定め、この地域に出入りする場合、理由の如何を問わず銃殺に処する」という布告令を発表した。 以後、国軍討伐隊は中山間地域の村を燃やし無差別虐殺する、いわゆる焦土化作戦を始めた。 これを忠実に遂行したのがソ・ジョンチョル当時副連隊長だ。 朴正熙政府で国防部長官を歴任したソ・ジョンチョル当時副連隊長は、朴槿恵(パク・クネ)政府で国土海洋部長官を務めているソ・スンファン延世(ヨンセ)大教授の父親でもある。

海岸から5km以上離れた東広里の人々は当時、布告令の内容を知らなかった。 シン氏は「その時は通信もなくて、そのような布告令が下されたことも知らなかった。 突然、軍人が上がってきて人々殺すから逃げるのに精一杯だった」と打ち明けた。 東広里の住民たちが討伐軍を避けて逃げることになった契機は、1948年11月14日に発生した‘ムドゥンイワッ虐殺事件’だ。 シン氏は当時の虐殺事件を説明した。

西帰浦市、安徳面、東広里の村

3km歩いて行き出会った洞窟‘クンノプクェ’

虐殺を避けて逃亡してきた住民 120人

40日間も息を殺して過ごしたところ

2人の生存者 ホン・チュンホ、シン・ウォンスク氏が

65年ぶりにその現場を訪ねた

討伐軍を追い出したその日の夜

生きるために洞窟を抜け出した

ボルレオルムに行った人々は

足跡が残って全員殺され

ミオルムに行った人々は

雪で足跡が覆われて生きのびた

正房(チョンバン)滝から波の向こうに流されていった遺体

"軍人が、偉い人が演説するから村の中心の畑に出てこいと言った。 その時、老人たちが主に出て行き、警察官を息子に持った里長の親戚も行ったが、全員無慈悲に殴られ銃殺されたよ。"

済州の地域新聞である<済民日報>はムドゥンイワッ虐殺事件で9人が死んだと1989年4月3日に報道した。虐殺事件が発生し、村人は昼間は山中に身を隠し、夜になると村に降りてきて食べ物を準備した。 だが、そのような生活も長くは続かなかった。

"夜に村に戻った人々が再び軍人に捕えられ数十人が殺され、それから間もなく村全体が全て燃えた。 その時は済州島の空が赤かった。 あちこちの山間部落がみな燃やされた。"

ホン氏は虐殺事件があって20日ほど後に村が燃えたと伝えた。 焼かれる前、東広里には‘ムドゥンイワッ’、‘サムバックソク’、‘チョスグェ’、‘カンジャン’という4つの村があった。 ムドゥンイワッには最も多い100余世帯が暮らしていたし、サムバックソクに40余世帯、チョスグェ10~15世帯、カンジャンの村には5世帯程度が住んでいた。 シン氏とホン氏は燃える前はムドゥンイワッ村に住んでいたが、今は東広里に残った村は‘カンジャン’村だけだ。

村が燃えるとすぐに住民たちは初めは山の中へちりぢりに散った。 だが、漢拏山(ハルラサン)は冬をむかえていたし、討伐軍の焦土化作戦はそれ以上に深刻だった。 住民たちには安全で暖かい待避処が緊急に必要だった。

"いくつかの村の年配者がクンノプクェという大きな洞窟があるという話をした。 そこは日帝時に米軍爆撃機が上空を飛び回っても安全なところという噂が広がったのだろう。 村の人々は三々五々クンノプクェに集まった。"

東広里の村に暮らしていても、クンノプクェは見たくもなくて65年間ただの一度も訪れなかったホン氏は、むしろ洞窟の中で口数が多くなった。

"40日間一度も外に出られなかった。大人たちは見張りをしたり、ご飯を炊きに出かけたりしたが、子供は外には出してもらえなかった。 洞窟の中にいれば、今が昼か夜かも分からない。 どれほど空が見たくて、風に当たりたかったか。"

洞窟の中では食べ物も十分でなかった。 ホン氏は「ジスル(じゃがいも)も食べたが、それよりは小豆と粟でご飯を炊いて食べた。 討伐軍に見つからないよう夜に外の小さな洞窟で飯を炊いた。 水もほとんどなくて、洞窟の壁から一滴ずつ落ちる水を受けて飲んだ」と話した。 軍人がクンノプクェに押しかけたのは、映画<ジスル>では後半部に登場するが、住民たちにとっては別の苦痛の始まりだった。

"洞窟の外に食料を求めに歩き回った若者1人が討伐軍に捕まったが、軍人が村人の居場所を言えば助けてやると懐柔した。 結局、軍人がその人を前面に立ててクンノプクェに押しかけたのだろう。 だが、その人が暗い内部の地理をよく知っているので、洞窟の中にいちはやく逃げ込んで、私たちに討伐軍が来たと知らせた。 そして、洞窟の中の人々がすぐに火をつけて入口に煙を流し、日が沈む頃に軍人が入口を石の山で塞いで山を降りて行った。"

シン氏は討伐軍が下山するや洞窟外にいた住民たちが洞窟の入口を再び開けてくれたと伝えた。 100人を越える住民たちが、夜中に狭い入口を這って一人ずつ全員が外に抜け出した。 当時、漢拏山(ハルラサン)には雪が降っていた。

"その時が12月で、雪が太ももまで積もっていた。 洞窟の外に出てくると、皆がたがた震えて凍傷にかかりそうだった。 その年の冬、漢拏山にはとりわけ雪がたくさん降った。 うちの父は足が不便だったので、このままここで死にたいと言ったが、私たちが泣き喚いて逃げようと頼んだ。"

クンノプクェを抜け出した東広里の人々はちりぢりに散った。 最も多くの人々が行ったところはクンノプクェから10km程離れたポルレオルムだった。

"ポルレオルムは洞窟が多く丘が広いので、そこに行けば暮らせるからと多くの人々が行った。 ところが、そのために足跡がたくさん残って、討伐軍が後を追って行った。 そこで数十人が死んだ。 私たちはミオルムに行ったが、そこは足跡がすぐに雪で覆われたために発覚せず、およそ20日ほど山の中で隠れていたが、戒厳令が解除されて山から降りた。"

ポルレオルムで捕まった東広里の住民たちは、他の村の住民たちと一緒に1月22日に西帰浦市(ソギポシ)正房(チョンバン)瀑布付近に連れて行かれ銃殺された。 正房瀑布で犠牲になった86人の内、東広里ぼ住民は40人余りだという。 海に続く正房瀑布から死体が波の向こうに流されて行った。 遺族たちは亡骸さえ収拾できず、‘空墓’を東広里の村のあちこちに作った。 空墓は死体が見つけられなかった墓という意味だ。

朴槿恵(パク・クネ)大統領は来るのか?

済州4・3事件は生き残った者にも恨を残した。 シン氏とホン氏とは1948年12月31日に戒厳令が解除されて山から降りたが、彼らを待っていたのは収容所だった。 ホン氏は 「収容所で夏まで過し釈放された。 そして行く所がないので、あちこちで手当たり次第に働いて生き延びた」と伝えた。 シン氏は「収容所で数ヶ月生活し、澱粉工場に送られた。 そこで数ヶ月仕事をして、小学校4年に入った。 学校に行っても、校友たちが‘山の暴徒の子’といじめをするので本当に辛かった」と話した。

14才で4・3事件を体験したシン氏は、23才になって故郷の東広里に戻った。 ホン氏も21才で結婚し東広里に戻った。 彼らが定住したのはそれまで住んでいた‘ムドゥンイワッ’村ではなく‘カンジャン’村だった。 シン氏は「ムドゥンイワッは山と近くて、再び軍人が殺しに来るかと思えば恐かった」と話した。 今でもムドゥンイワッ村の入り口には‘なくなった村、ムドゥンイワッ’という立て札が懸かっている。

連座制による被害も大きかった。 シン氏は「子供が6人いるが、公務員にはならせようと思わなかった。 どうせ試験も受けられないから。 連座制のために出世もできなかった」と話した。 ホン氏は「私たちは武装隊でなく、無念に死んだ犠牲者の家族なのに、連座制のために被害を受けた」と明らかにした。 2003年に政府が発刊した‘済州4・3真相報告書’には "済州道警察、行政当局が、5万人余りの4・3事件関連者家族名簿を別に管理し、各種身元照会の根拠資料として活用した" と記されている。

故郷に戻って農民として生涯を生きてきたシン氏が‘済州4・3事件’を語れるようになった時期は、2000年1月‘済州4・3事件真相究明および犠牲者名誉回復に関する特別法’が公布された以後だ。 シン氏は「特別法が作られた時は本当にうれしかった。 歴代大統領の中で盧武鉉大統領が唯一4・3慰霊祭に訪ねてきましたが、朴槿恵(パク・クネ)大統領は来るのか」と記者に尋ねた。 何も答えられなかった。

朴槿恵大統領は大統領選挙当時、済州4・3問題解決を積極支援するという公約を提示した。 公約集に関連内容はただの5行だ。 公約集を見れば 「済州道民の痛みが全て解消されるまで努力を続けます」という文面とともに‘4・3事件追慕記念日指定’と‘済州4・3平和財団国庫支援拡大’を約束する内容が含まれている。 今年も4月3日が近づいたが、大統領府とセヌリ党は公約に関連していかなる発言も実行もしていない。 このような渦中に、映画<ジスル>が3月21日に封切りされ、1週間で観客数4万人を突破した。 独立映画としては異例な記録だ。

クンノプクェの生存者であるホン氏は、映画が現実を全ては表現できていないと話した。

"映画が出てきて、人々が関心を持ってくれるのは有難いが、映画は私たちの話を十分には描けなかった。 私たちが体験したことはもっと残酷だった。"

ホン氏に言った。「それにしても、このような映画が出てくるまでに、歳月がたくさん流れましたね。」

ホン氏が答えた。「アイゴ、生きるのが生きることだと? 生きたから結果的に生きたんだろうが"

済州/文・写真 ユン・ヒョンジュン記者 hjyoon@hani.co.kr

訳J.S(6277字)