「日本の威厳を誇示せよ」…「朝鮮開化派の始祖」訳官・呉慶錫の裏切り

「実のところ、わが国に対しては身もふたもない話なので、絶対に外部に漏らしてはならない。辛未年(1871年)に米国の船が来たとき、ちょうど大院君が全権を握っていた。当時私は大院君に、何としても外交を開かなければならない理由を説得した。しかし、米国の船舶は、わずか数発の発砲を受けただけでそのまま撤退してしまった。その後、私は開港家と指さされることになり、二度と採用されることはなかった」

開港を目前に控えた1870年代半ば、朝鮮が直面していた最大の外交懸案は、日本との「書契問題」だった。1868年に明治維新に成功した日本は、その年の12月、対馬を通じて朝鮮に新政府の成立を伝え、国交を再開しようとの国書を送った。朝鮮の訓導(朝鮮の東萊府と倭館の間で外交実務を担当した官職)の安東晙(アン・ドンジュン)は、中国の皇帝だけが使用できる「皇」や「勅」などの用語が記されており、これまで押していた朝鮮が支給した印鑑を使わなかったとして、文書の受領を拒否した。それによって外交が止まることになると、西郷隆盛らは、不届きな朝鮮には思い知らせなければならないという征韓論(1873年)を主張するようになる。それを止めたのは、「岩倉使節団」を通じて1年9カ月にわたり世界の文物を見学した、岩倉具視や大久保利通らであった。今すぐ朝鮮に思い知らせなければならないとする者たちと、まだ時が熟していないと判断した者たちの間の対立によって、明治政府が二つに割れることになる。これを「書契問題」という。

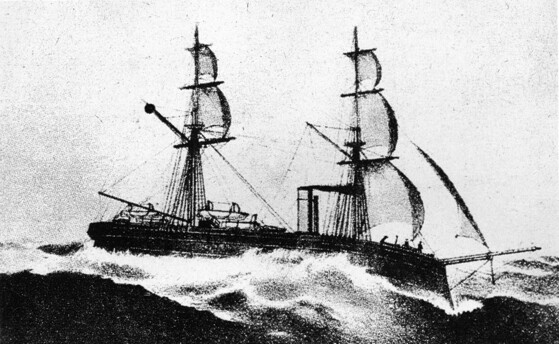

書契問題による朝鮮と日本の間の外交の硬直を解決し、1875年9月の雲揚号事件の是非を問うとの名目で、日本が黒田清隆を特命全権弁理大臣に任命して朝鮮に派遣することを決めたのは、1875年12月9日のことだった。日本は、朝鮮に強力な軍事的圧力をかけるために、保有していた艦船を最大限かき集めた。軍艦「日進」「孟春」、特務艦「高雄丸」、汽船「玄武丸」「函館丸」「矯龍丸」などで構成された日本艦隊は1876年1月15日、対馬を出発して釜山(プサン)に入港した。大規模な日本艦隊の突然の出現に驚いた朝鮮の臨時訓導の李峻秀(イ・ジュンス)などが一斉に駆けつけた。日本は「黒田大臣と井上馨副大臣が対馬から江華島(カンファド)に向かい、貴国の大臣と会って話し合いたい。接見しないのであれば、おそらくただちにソウルに向かうだろう」と一方的に通知した。

この知らせを伝える東萊府使の洪祐昌(ホン・ウチャン)の状啓がソウルに到着したのは27日だった。緊張した朝鮮は、日本の正確な意図を把握するために接触を試みた。1月30日午前9時半、朝鮮の外交当局者2人が、大阜島(テブド)近海に停泊していた「日進」に乗った。1919年の3・1運動の民族代表33人のうちの1人である葦滄・呉世昌(オ・セチャン、1864~1953)の父親である司訳院(翻訳・通訳官庁)の高官、呉慶錫(オ・ギョンソク、1831~1879)と、東萊倭館で日本との外交実務を担当していた訓導の玄昔運(ヒョン・ソグン、1837~?)だった。日本のカウンターパートといえる宮本小一と森山茂が彼らをむかえた。

148年前に行われたこの対話の記録は、1876年度に作成された文書をまとめた『日本外交文書』第9巻に収録されている。この本の冒頭に収録された事件が江華島条約の締結過程を扱った「事件ノ解決並ニ日鮮修好条規締結一件」だ。対話録は史料群の6番目の文書に含まれている。当時の両国をめぐる外交の現実に関する深い話が交わされたため、分量は13ページにものぼる。

江華島に行くとして強引に北上していた日本と一種の予備会談に乗りだした呉慶錫は、驚くべきことに、国家に対する「裏切り行為」といえる内容を口にする。「こんにちの形勢を見るに、大臣が到着し次第ただちに上陸して威厳を示すのが最善だ。(中略)私は今わが国に対してこのような言葉を吐露することの理由はともかくとして、貴大臣(黒田)が江華に到着したら可能な限り威厳を誇示されよ」。この言葉に少々当惑するものを感じたのか、森山は「大臣の意向はどうだかわからない」と返答した。呉慶錫は気にせず「これくらい話せば、わが国の事情はだいたいは見抜いたことだろう」と言い、宮本は「そうだ。非常によく分かった」と答えた。朝鮮がまた時間をずるずると引き延ばして門戸開放を拒否する可能性があるため、軍事的圧力をかけてでも、日本の意向を貫徹すべきだとそそのかしたのだ。

西欧列強がアジアに勢力を広げ、宗主国である清がアヘン戦争(1839~1842、1856~1860)や太平天国の乱(1850~1864)などによって滅びつつあるという事実は、朝鮮にも十分に伝えられていた。特に「訳官」(通訳・翻訳官)である呉慶錫は、そのような敏感な情勢を誰よりもよく知らざるをえない位置にいた。ソウル大学政治外交学部のキム・ジョンハク教授の著書『開化党の起源と秘密外交』によると、呉慶錫は1853年に進賀兼謝恩使(祝賀使節団)の姜時永(カン・シヨン)の随行訳官として初めて北京に行った後、1875年まで13回も中国を往来した。1860年の訪問時は、北京が英国とフランスの連合軍によって陥落し、老いた帝国である清が屈辱的な北京条約を締結した直後の惨状も目撃した。このような事実の報告を受けた哲宗も同様に1861年1月、「中国のような天下の大国も西洋の敵を防ぐことができなかった。(中略)将来どうすればいいのであろうか」と嘆いた。

権力を受け継いだ大院君は、丙寅洋擾(1866)や辛未洋擾(1871)を通じてフランスと米国の侵攻を防いだことに勇気づけられ、排外政策を維持した。後に金玉均(キム・オクキュン)や朴泳孝(パク・ヨンヒョ)につながる朝鮮開化派の始祖と呼ばれることになる呉慶錫は、朝鮮が世界の大勢を理解して積極的な開放政策に乗りだすためには、井の中の蛙を驚かせる強力な「ムチ」が必要だと判断した。後に彼の息子の呉世昌は、1944年に古愚(金玉均の号)記念会が出した『金玉均伝』で、父親は「中国に滞在中、世界各国が角逐する状況を見聞きして深く思うものがあった。各国の歴史と興亡史を研究し、自国の政治の腐敗と世界の大勢に遅れをとったことを理解し、いつしか将来に必ず悲劇が起きるだろうと感じ、非常に嘆いていた」と書いた。

朝鮮に強力なムチが必要だという考えは、この日に突然飛び出してきたものではなかった。キム・ジョンハク教授の研究によると、呉慶錫は北京に駐在している英国公使館のウィリアム・メイヤーズ書記官を、1874年3月7日、27日、翌年2月16日と3回も訪ねに行った。この時口にした話もまた驚きを禁じえない。「過去の体制からの離脱に対する支配階級の拒否感が非常に強いため、そのような変化はひとえに力によってのみ可能だ」「あなた方が本当に(朝鮮に)来るのであれば、必ず十分な兵力と、問題を決着させるまでは朝鮮に留まるという決意がなければならない」「祖国に対して悲しみと憂慮を同時に感じており、現在のわれわれの隠遁は続かないとわかっている」。メイヤーズは本国に伝える文書の中で、呉慶錫が朝鮮の開放について示した狂気じみた情念を「奇妙な希望」(a singular hope)という言葉で表現している。

呉慶錫の切実さがなくても、朝鮮が変わらざるをえない時間はますます近づいていた。1873年12月、高宗の親政が始まった後、日本との国交再開について劇的な議論が行われていたことは、当時の朝鮮王朝実録から確認できる。高宗11年6月29日(1874年8月11日)、景福宮仁政殿で開かれた会議で、領議政の李裕元(イ・ユウォン)は書契問題に言及し、「突然3年間(日本との)関係を封じ、約条を廃棄したも同然になった」と述べた。右議政の朴珪寿(パク・ギュス)が言葉を継いだ。「対馬島主が皇帝や勅書などの言葉を用いたのは、彼ら自身が高めて呼んだものであり、わが国に『皇帝』や『勅書』という語を使ってほしいという要求ではない」。日本が「皇」や「勅」という用語を使ったのは日本国内用に過ぎないので、こだわることなく交流を再開しなければならないという主張だった。1875年4月には大院君の対日強硬外交を担当した安東晙の首が切られた。

それとほぼ同時期にあたる1874年8月4日、清の外部(外交担当部署)が朝鮮に急報を送ってきた。彼らは日本が1874年5月に台湾に出兵して原住民を討伐したという事実を伝え、「出征部隊の一部である約5000人の兵力が現在長崎に駐留しており、台湾の事件が解決されれば朝鮮に出兵するだろう」と警告した。朝鮮は「日本が朝鮮を関心を持ってみているのは昨日今日のことではないことは、外国の新聞紙上にもしばしば書かれている話」だと回答した。呉慶錫が大げさに騒がなくても、日本は朝鮮に強力な軍事的圧力をかける準備ができていた。問題は、朝鮮がこの急激な衝撃を耐え抜けるかどうかだった。

キル・ユンヒョン|論説委員 大学で政治外交を学ぶ。東京特派員、統一外交チーム長、国際部長を務め、日帝時代史、韓日の歴史問題、朝鮮半島をめぐる国際秩序の変化などに関する記事を書いた。著書は『私は朝鮮人カミカゼだ』『安倍とは誰か』『新冷戦韓日戦』(以上、未邦訳)『1945年、26日間の独立―韓国建国に隠された左右対立悲史』(吉永憲史訳、ハガツサ刊)などがあり、『「共生」を求めて』(田中宏著)『日朝交渉30年史』(和田春樹著)などを翻訳した。人間に最も必要な力は、自らを冷静に振り返る「自己客観化能力」だと信じている。

訳M.S