ガリレオ・ガリレイは望遠鏡で月を観測した最初の人物だ。彼は当時の観測内容を著書にまとめたが、そこにはでこぼこした月面を描いたスケッチも含まれている。現在の基準からすると「それっぽく描かれているかも」と軽く考えるかもしれないが、当時としては大きな衝撃だった。

中世ヨーロッパを支配していたアリストテレスの天文学によると、天上の世界にある月は何の欠点もない完璧な球形でなければならなかった。ところが実際の月の姿が不完全で欠点だらけの地上の世界と変わらないとは、この事実をどのように受け止めなければならないのか。ガリレオの月はそうやって中世の古い世界観に亀裂をもたらした。

アイザック・ニュートンはリンゴの木の下でリンゴが落ちるのを見て万有引力のインスピレーションを得たと知られているが、正確には「リンゴは地面に落ちるのに、月はなぜ落ちないのか」を不思議に思っていたという。「月は天上の世界に属するため」という古臭い説明を拒否したガリレオ主義者だったニュートンは、この疑問を解いていく過程で微積分を作り出し、万有引力の法則を世に出した。

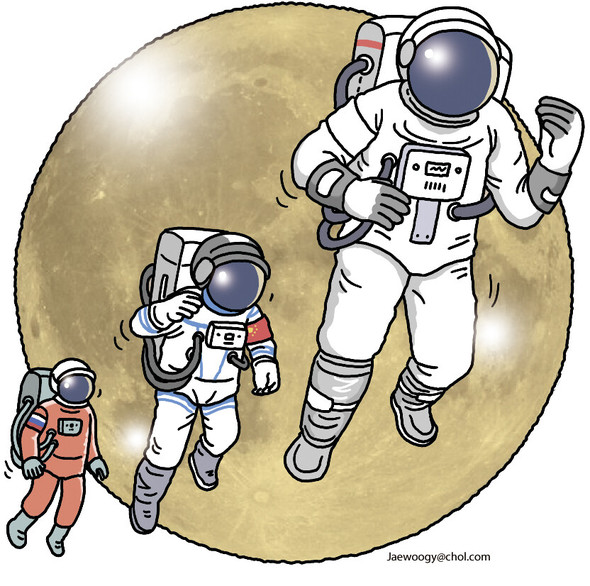

このように、人類の知的刺激の触媒剤の役割を果たしてきた月が、ほぼ60年ぶりに再び大国間の熱い競争の対象になった。まるで1960、70年代の冷戦時代に激しかった米国と旧ソ連の月探査競争を再び見るようだ。

むろん、その時と変わった点はある。まず、競争に参加する国が多くなった。中国やインド、日本、イスラエルなどが参戦したことで、米国と旧ソ連の独占体制は崩れた。また、中国が旧ソ連(またはロシア)に取って代わり米国の主な競争相手になる構図が固まった。中国は2018年12月に初めて月の裏側に着陸し、2年後には月着陸船が月の土壌などを採取して帰還するなど目覚ましい活躍を見せているが、ロシアは先月47年ぶりに月探査船を送って着陸を試みたものの、失敗に終わった。

冷戦時代の競争が体制競争の延長線上にあったとすれば、今回は月に基地を建設する可能性を探るなど、実用的なレベルで競争が繰り広げられているのも、昔とは変わった点だ。それで最近の探査は厚い氷層があると推定される南極が主な対象になっている。水は基地が建設されれば常駐するスタッフの飲み水になるだけではなく、酸素と水素に分離してロケット燃料としても使えるためだ。月面基地は火星など他の惑星進出の前哨基地の役割を果たすものと期待されている。月では引力が地球の6分の1なので、はるかに少ない費用と資源で宇宙ロケットを打ち上げることができる利点がある。

訳H.J