漫画1冊を借りる価格はいくらが適当だろうか? レジンコミックスの成功以後、モバイルを中心にした有料漫画市場に参入する会社が多い。 カカオページは前半だけを無料で提供し、後半は全て有料にするという積極的な有料化政策に出て、ストーリーの森という定額制を前面に掲げた漫画アプリも現れた。 10年前まで読者たちは主に貸し漫画屋で1冊100~300ウォン程度を払い漫画本を借りて読んでいた。 今は、すでに出版された漫画をモバイルで見るには普通1冊200~500ウォンを出さなければならない。 以前のレンタル店中心の漫画市場に比べれば、読者が読んだ分だけ漫画家に料金が届く今の構造の方が合理的だといえる。 しかし創作者の取り分に比べて流通費用が過大であることは相変わらず変わらない。

アプリで読者がレンタル料として100ウォンを払えば、そのうちの30ウォンはグーグルプレイやAPPストアを運営するグーグルとアップルが持っていく。 残った70ウォンの内から40~50ウォン程度を漫画アプリを運営する流通企業が、20~30ウォンを著作権者が受け取る。 このような収益構造は映画、ゲーム、音楽など他のモバイル コンテンツと全く同じだ。 有料コンテンツが多く売れれば売れるほど、モバイル プラットホームを独占しているグーグルとアップルが最も多く儲けることになるだろう。 両社はすべてのコンテンツ決済額の30%を手数料として持っていく。 IT業界では、これを“グーグル手数料”とか、“グーグルの不労所得”とも呼んでいる。

韓国ではアンドロイドがモバイルOSの90%以上を占めているので、“グーグルの不労所得”と表現するが、アップルも同じだ。 韓国無線インターネット産業連合会が出した「2014年無線インターネット産業現況実態調査報告」によれば、昨年韓国のコンテンツ部門売上額でグーグルプレイが51.8%、アップルのAPPストアは31.3%を占める。 電子ブックや漫画などのアプリ開発者は手数料30%を節約するためにPCや他のプログラムで決済するよう誘導しているが、アップルはより閉鎖的に決済システムを運営しているので市場占有率に比べてコンテンツ売上額が多い。

当初アップル社がアプリ市場で有料アプリを売ったり、アイチューンズで音楽をダウンロードする時に1曲当たり手数料30%を受け取ったのが“30%手数料”の始まりだった。 サービス開始当時だけだったにしても革新的という賛辞も受けた。 事実上すべてのものが無料であったオンライン空間で、創作者の所得を保障したためだ。 その後、相当な時間が流れた。 初期に策定した高率手数料を維持することが妥当なのかという疑問が高まるのは当然だ。

オフラインではデパートやホームショッピングが売上額の30%と35%をそれぞれ流通手数料名目で入店業者などに賦課し非難を受けた。オンライン流通手数料はオープンマーケット基準で通常8~12%程度だ。 オフラインより低いというのは常識だ。 高いモバイル手数料は消費者負担になるなり、貧しい製作会社が抱え込まなければならない。

消費者は有料アプリを買う時にはグーグルやアップルにも自身が払ったお金が回ることあると分かるが、アプリで他の決済をする時、例えばレジン コミックスで漫画本を買ってもグーグルに金を払っているとは考えない。 消費者にとってはかくされた流通費用であるわけだ。

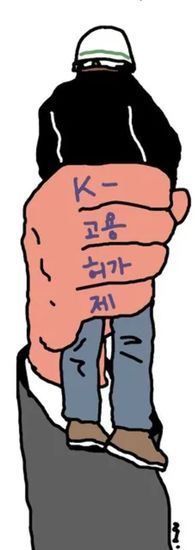

不労所得と言えば、グーグルが受け取った手数料30%から再び半分を持っていく韓国の移動通信企業も侮れない。 もしPCでOSを独占してきたマイクロソフト社がPCで有料コンテンツを買うたびに自分たちに手数料を払えと言ったとしても、それは通じなかっただろう。 ところがグーグルとアップルという二つの会社が独占しているモバイルではそれが可能だ。プラットホームが最も多くの金を儲ける独占構造では、下請を務める創作者は貧しくならざるを得ない。

訳J.S(1811字)