原文入力:2010-10-25午後09:20:00(2060字)

無人自動車技術 どこまできたか

グーグル車 22万km 走行 成功

追突防止・自動駐車 等

商用化技術 大部分 開発

10~20年後 道路 走る公算

事故対応法案 補完必要

イ・ヒョンソプ記者

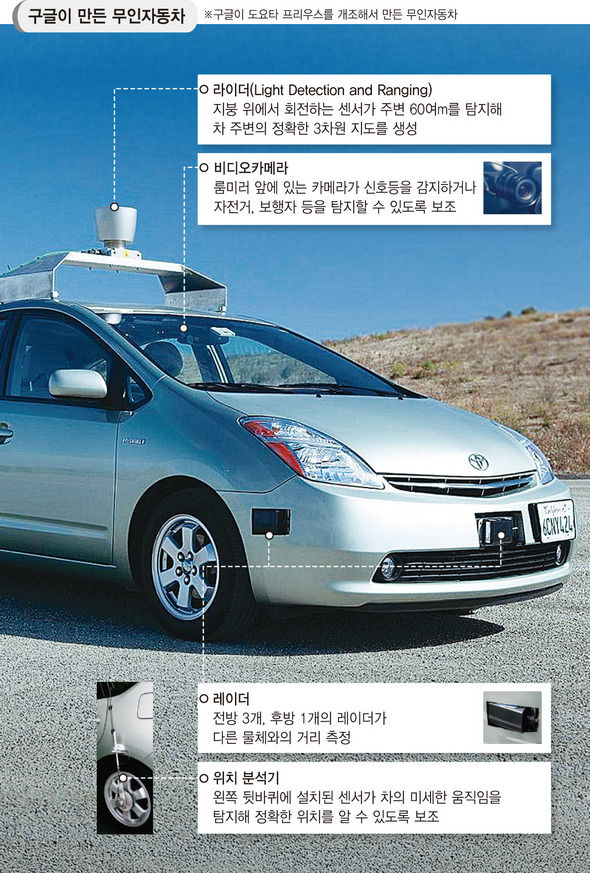

←グーグルの無人自動車

"いらっしゃいませ。 どこへ行きましょうか。" "会社へ。" "はい、分かりました。" 運転手と社長の間の対話ではない。現在、開発真っ最中の無人自動車がそんなに遠くない未来に商用化された時、朝の駐車場でしばしば交わされる対話だ。

運転者が操作をせずに自分で動く自動車がますます目の前に近づいている。自動車業者を中心に開発が加速化されたこの分野に、グーグルという超大型インターネット業者が参入し技術的に劇的な進歩が起きている。まだ実用化までは10~20年が残っているという評価だが、投資と開発速度が一層速まったことは明らかだ。

■グーグル車、22万4000km 走行成功

グーグルは最近、独自開発した無人自動車が14万マイル(22万4000km)走行に成功したとブログを通じて明らかにした。7台が各々分かれて走った距離ではあるが、このような大規模無人自動車実験は史上初だ。この距離を走る間に起きた事故はただの一件で、それも他の車が赤信号で止まっている無人自動車に後からぶつかった事故だった。22万4000kmといえば、国内自動車が年間平均2万kmを走ることを考慮すれば、11年間 大きな事故なしに運行したという話だ。

グーグルの無人自動車はトヨタのハイブリッド車両 プリウスを改造したもので、360度スキャンが可能なレーザーレーダー(ライダー)と前方3ヶ、後方1ヶのレーダー、衛星航法装置(GPS)を利用したナビゲーションなど多様な装置を付けている。ライダーが周辺60m余りをスキャンし、リアルタイム3次元地図を作りビデオカメラなど多様な装置の助けを受け時々刻々と変わる周囲状況を点検しながら走る。危急状況には運転者が座席脇の赤ボタンを押し手動に変換できるようしてあるが、グーグルは赤ボタンを押すことは殆どなかったと説明した。

ほぼ同じ時期に、ドイツ ベルリン自由大学のラウル ロジャス教授チームもフォルクスワーゲン パサートを改造した無人自動車を公開した。グーグルとほとんど同様な性能を持ったこの車両の他にも全世界35ヶチームが無人車両を研究中だ。

国内では現代・起亜車が昨年から本格的に無人自動車を研究している。今年には毎年開いた未来自動車技術公募展を無人自動車腕自慢大会に拡大施行し、巨額の賞金をかけ無人自動車研究人材養成に出た。韓国科学技術研究院(KIST)認知ロボット研究団カン・ソンチョル博士チームも、昨年末 都心での自律走行が可能な電気自動車を開発することに成功した。

■機械が運転した方が安全だ?

無人車両実用化のための技術はほとんど大部分開発されているといっても過言ではない。前車との距離を合わせ決まった速度で走る‘アクティブ クルーズ コントロール’、前車が停止した場合、自動で停止する追突防止システム、ハンドルを機械が操作し駐車を助ける自動駐車装置など、最近相次ぎ実際車両に適用された仕様は初歩的な自動運転装置ということができる。無人自動車はこの全ての技術を集約しさえすればよい。

無人自動車の利点は色々だ。まず運転者が運転に時間を奪われず、他の活動をできるように助ける。運転をするのが難しい障害者の移動権保障にも大きい役割を果たすことができる。機械が全てのことを統制するので、燃料消費も最適化され、二酸化炭素を減少させることができる‘グリーン技術’でもある。

最も重要なことは、事故の減少だ。世界保健機構(WHO)の推算で、一年間に交通事故で死亡する人は100万人を越えるが、大部分の事故が人間の不注意によって起きる事故だ。ラウル博士は「前方だけを見ることができる人間とは違い、機械はより多くの情報を一度に受け入れる事もでき、眠気や飲酒による注意散漫もない」とし「将来は安全のために人間が運転することが禁止されるだろう」と公言した。

だが、無人自動車が直ちに商用化されるには、まだ多くの技術的、制度的障害が残っている。無人自動車が事故を起こした時、その責任は運転者にあるのか自動車を作った会社にあるのかのような複雑な法的問題も導入の障害物だ。ション・チャンモク科学技術研究院博士は「まだ解決しなければならない問題が多いが、空港や大規模産業施設、大学キャンパスなど交通が混雑しない定形化された環境では乗客と物資を移送する役割はすぐにでも実用化が可能な水準」と話した。

イ・ヒョンソプ記者 sublee@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/economy/car/445508.html 訳J.S