去る1990年代中盤以後、勤労所得格差が‘扇形’に拡がったのは何よりも最上位層の所得が膨張したことが大きかった。 そこに中・下位層の所得は減少ないし停滞する力が同時に作用し格差が拡大した。

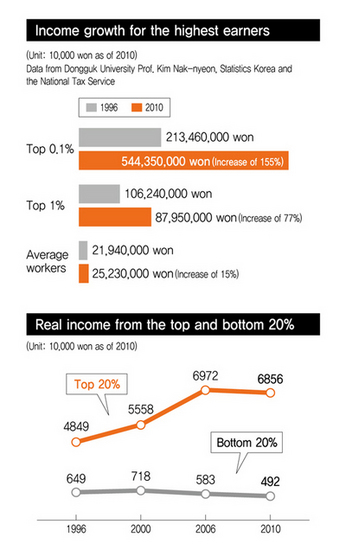

キム・ナンニョン東国(トングク)大教授(経済学)が23日<ハンギョレ>に提供した‘韓国の所得不平等、1963~2010:勤労所得を中心に’という論文を見れば、勤労所得不平等を拡大させた最も大きな要因は上位層の‘独走’にあるということが分かる。 1996年から2010年まで勤労所得上位20%(5分位)の1人当り年平均勤労所得は41.3%増加し6856万ウォンを記録した。

範囲をさらに狭めて最上位層に上がるほど増加幅ははるかに大きくなったことが明らかになった。 去る14年間の勤労所得増加率は上位10%の場合、53.8%、上位1%は77%、上位0.1%は155%増加した。 この内、上位0.1%に該当する1万6971人の2010年基準1人当り年平均勤労所得は5億4435万ウォンと推定された。

キム・ナンニョン教授は「上位0.1%には主な企業の最高経営者(CEO)や役員が多数含まれているが、外国為替危機以後、英米式経営システムの導入で彼らに対する破格的な報償とストックオプション(予め決められた価格で自社株を買う権利)支給などにより最上位勤労所得の急速な上昇に影響を及ぼした」と診断した。

同じ期間に中下位層の勤労所得もやはり増加したものと考えがちだ。 キム教授が韓国銀行の国民アカウント(被傭者賃金および給与)と国税庁の国税統計年報(所得税)等を基に調査した勤労者の1人当り年平均実質勤労所得が1996年2194万ウォンから2010年には2523万ウォンへ15%増加したためだ。 だが、これは‘平均の陥穽’だった。 同じ期間に下位20%(5分位中の1分位)の勤労所得は反対に24%以上減っていた。 2~3分位も同じように勤労所得が収縮した。

為替危機後、英米式経営の導入により

CEO・役員報酬 14年間 急上昇

勤労者1人当り年平均所得15%増加という‘錯覚現象’招く

不平等を表す‘5分位倍率’

7.5倍→14倍へ2倍近く拡大

企業ら 中国行で製造業働き口↓

非正規職 9年間に26.8%→33.1%

そのために勤労所得の不平等度合いを示す5分位倍率(5分位/1分位)も去る14年間に7.5倍から14.0倍へ大幅拡大した。 勤労所得の平均値上昇は最上位層の急速な賃金上昇に始まった‘錯視’である。 キム教授は下位層の実質所得減少と関連して「価格の安い中国製品の流入、および企業の中国進出などによる製造業働き口の減少と非正規職の拡散などにより雇用の質が下がったため」としつつ「所得下位分位になるほど勤労者の構成が(賃金が相対的に多い)世帯主よりは配偶者、またはその他世帯構成員の比重が高く、臨時および日雇い勤労者が多いことも原因」と指摘した。 政府の公式統計だけ見ても非正規職は調査を始めた2001年の26.8%から2010年には33.1%まで増加した。

このような勤労所得の不平等拡大は個人および世帯所得の格差を拡大させる‘主犯’の役割をしている。 勤労所得が全世帯所得に占める比重が約65%に達するためだ。

勤労所得の不平等程度とその歴史的推移を調査したキム教授の今回の論文は、所得全体の集中度を明らかにした去る5月に発表した論文の続編の性格が濃厚だ。 また、勤労所得者の約40%が免税者で、所得情報が脱落している国税庁資料の限界と統計庁の家計動向調査(旧 家計消費実態調査)が持つ最上位層の所得縮小傾向の問題点を補完した。 ただし、通常は所得不平等を世帯単位で見るのとは異なり、個人を基準にしたという点で今回の調査結果を家計動向調査に出てくる5分位倍率(上位20%/下位20%)等と単純比較することには無理がある。

リュ・イグン記者 ryuyigeun@hani.co.kr

訳J.S(1796字)