「推し」と「ファンダム」を越えて… 「資本家」たちのK-POPが語らないこと

アイドルの「推し活」をしているとしばしば、その人に関連するものは何でもお金を払って買えるような気分になる。「コミュニケーション」もその一つだ。コミュニケーションは、一般的には取引の手段にはなっても対象になることはないが、アイドルの推し活の世界では可能だ。もはや「有料コミュニケーション」という言葉に違和感を感じなくなったほどだ。いまではあまりにも自然に使っているが、実は登場してから10年にもならないいわゆる「メッセージング・プラットフォーム」が、このような現象を煽っている。

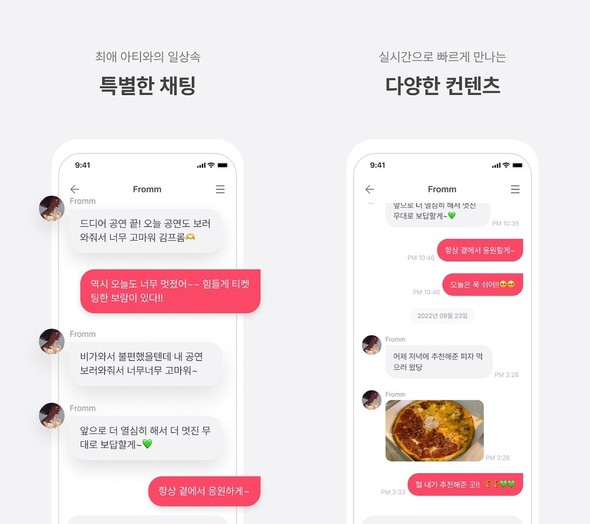

「bubble」、「Phoning」、「fromm」など、プラットフォームの種類と数は多いが、中心的な機能は一つだ。まさに、アイドルと「コミュニケーション」を取るというものだ。ファンとしては、自分がプラットフォームにある程度の額を毎月支払うことで、アイドルのメッセージを受け取り、さらには送信する機能を使うことができる。インターフェースは私たちが日常的に使うメッセージアプリに似ている。運がよければ、アイドルのメッセージの受信とファンの発信が同時に成立し、一部のメッセージにはアイドルが選択的に返事をすることもある。推しが偶然自分のメッセージを読んで反応を示したとしよう。自然とこの「有料コミュニケーション」は時にたまらなく刺激的なものとなる。一連の状況が重なれば、ファンである自分はこのプラットフォームのサブスクによって、あたかも「対話する権利」を得たという印象を受けることになる。

そのため、毎月費用を支払っているにもかかわらず「推し」がこの「コミュニケーション」にあまり出てこないとき、あるいは、他の場所よりも「有料」のコミュニケーションには頻繁に応じるように見えるとき、ファンである自分は口惜しさを感じてしまう。前者は費用に見合うサービスまたは商品を提供されていないことであり、後者は取引の対象ではないものを取引しているという矛盾から来る感情だろう。しかし、よく考えてみよう。自分がサブスクを通じて購入した実際の権利は、不定期に送信されるアイドルのメッセージを受信する権利と、メッセージを送信する権利にすぎない。両方とも一方向的であり、これは「コミュニケーション」とはいいがたい。

メッセージの発信はまるで昔のファンレターのように読まれる可能性はあるが、あくまで潜在的なものだ。メディアの形式がアナログからデジタルに変わっただけだ。それでもこれは、最近の多数のファンにとっては双方向のコミュニケーションであり、アイドルとファンの間での親密な関係の土台とみなされ、ファンを大切にするアイドルであれば当然行われなければならない一種の義務となった。実際にはメッセージの発信と受信は貨幣と労働を通じて取引されており、マクロでアイドル産業の新たな利潤創出のための手段として機能しているという事実は、この過程で効果的に隠蔽される。

口惜しさの感情の矢は、主に主体であるファンとの関係に直接関与しているかのようにみえるアイドル、または、アイドルに過剰な要求をする他のファンに向かう。このすべての「仕組み」をつくり、私たちが想像するよりもはるかに多くの利益をこの取引から得ている主体は隠されている。すなわち、K-POPアイドル産業がアイドルとファンとの親密感という有形無形の手段に基づいて新商品を生み続け、これを通じて毎年ますます多くの収益を上げているという事実がだ。

もちろん、K-POPもあくまで資本主義に基づく「市場」の側面から眺めるなら、あらゆる手段で利益を追求するのは当然だといえる。過去にもK-POP産業の内部では、誰かが利益を創出していた。ただし、技術の進歩がその様相を音楽から音楽以外のものに変えていった。ストリーミングが一般化され、人々が音楽を鑑賞することに直接支払う費用は、過去に比べ大幅に減った。

世界で最も規模が大きい米国の音楽市場ですら、このような様相は一貫している。経済学者のアラン・クルーガーが書いた米国音楽産業に関する著書『ROCKONOMICS:経済はロックに学べ!』(2021)によると、音盤や音源から得られる収益は大幅に減少した。代わりに米国のポップアーティストらはこれを一種の「客寄せ」の手段にして、ファンと大衆をライブツアーに呼び込む手法を選んだ。それによって、減少した音盤販売の収益の代わりにライブチケット販売の収益の割合が高まった。

ただし、アイドルから始まり発展したK-POP産業は様相が少し違う。ファンダム(特定分野に熱心なファン集団)の凝縮された購入力を念頭に置き、ファンダムを持続的に管理する、いわゆる「ファンダストリー(Fandustry)」的な性格を強化していった。さらには、動画のライブストリーミングやSNSなどが一般化し、アイドルとファンの間の距離はよりいっそう縮まった。ファンがアイドルに感じる感情と愛着はより多様化した。そして、アイドルとファンの関係から発生する情動、すなわち「親密性」という感覚は、産業の利益のためのきわめて強力な道具となった。

このように、K-POP産業がその内部にある可能なすべてのものを商品化してまで、やや極端に利益を追求する姿は、おそらくK-POP産業の構造的な特性に一部は起因している。まさにK-POP産業が、いわゆる新自由主義的な資本主義の顔をしているということだ。やや粗い要約ではあるが、資本主義の特徴は資本家が生産手段を他者排除的に私有化し、彼らが雇用した労働力を通じて超過利益を創出することだ。そして新自由主義は、個人の「欲望」と「自由」による「選択」という美名のもとで、資本家を除く個人の「暮らしの不安定」を奨励さえするものだ。そう考えるとき、私たちはK-POPに新自由主義的な資本主義の面貌を容易に見出すことができる。

こんにちのK-POPのエンターテインメント企業は、「自由」に見える契約を通じて、実演者であるアイドルや作曲家、振付師などのアーティストを雇用し、かなり独占的に音楽や公演を「生産」している。アイドルの音楽や振付は、一人の独創性が目立つ作品というよりは、多くの人たちの創作物を組み合わせて作られる複合体に近く、結果的に多くの利益もその主体に帰属する。

実演者であるアイドルも例外ではない。アイドルという職業の特性上、生産された音楽や公演があたかも全部アイドルのものにみえたり、ときには天文学的な利益を得ることもあるため、資本家と同一視されることがあるが、アイドルは資本家ではない。こんにち、芸能事務所に所属しないアイドル、さらには「A&R」("Artist & Repertoire"の略。音盤の企画・制作を総括する業務)や振付、作曲家などのチームを持たないアイドルは成立しない。音楽・振付・見た目のいずれも、アイドル独自の創作物ではないということだ。むしろアイドルは、人気オーディション番組のタイトルのように文字通り「プロデュース」されており、最近のNewJeans(NJZ)の事例からもわかるように、事実上「雇用」に近い「契約」から離脱することはなかなかできない。

さらに、このすべての過程に属するすべての個人の表現の自由、人間らしく仕事をする権利は、きわめて制限的に許される。彼らが仕事をして感じる苦痛は、「やりたい仕事をするため」の仕方のない選択、結果に従う個人の責任として受け止められている。一般人であれば想像もできないような大金を稼ぐことに対する対価のように言われたりもする。しかし、この契約が世間で言われているように、真に「自由な」法的関係に基づいているのであれば、不自由から進んで離脱する自由も同時に与えられるべきだろう。

ファンも例外ではない。しかもファンダムは契約外の関係で無償労働を提供する。「好きだから」「誰にも頼まれていないのに」おこなったことだから対価を得られないのは当然だと考えられている。産業内部の一人ひとりによるこれほど多くの労働によって発生した超過利益は、そのまま資本家の懐に入る。彼らはより多くの利益創出のルートを休むことなく探しだす。証券会社のK-POP産業に関する投資報告書は、より多様なビジネスモデル、より高い価格を絶えず求める。K-POP産業の名声、規模と収益は世界的に日増しに成長し、株式市場で注目を集めているというが、その富を享受しているのはいったい誰なのか。ひたすら利益のためだけに多くのものが無分別に生産され、そのようにして多く生産されたものを再び消費させるため、産業は日増しに構造化されていっている。

訳M.S