地球の月のように常に同じ側を向けて恒星を公転

半分は日が暮れず、その裏は極寒かつ暗黒

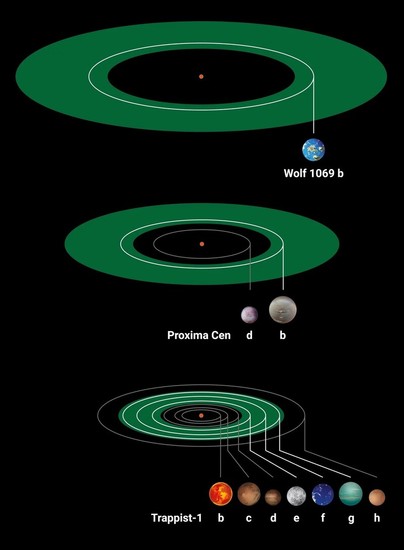

ハビタブルゾーンにある惑星の中で近さは6番目

天文学者たちが太陽系外惑星を探す最も大きな目的のひとつは、地球と似た天体を探すことだ。

しかし、この30年間で発見された5240あまりの系外惑星のうち、生命体が居住可能な領域(ハビタブルゾーンまたはゴルディロックスゾーン)にある惑星は50あまりに過ぎない。ハビタブルゾーンとは、惑星表面に液体の水が存在しうるほど、恒星との距離が近すぎず、かつ遠すぎない領域のこと。その中でも、質量が地球の0.5倍から3倍の範囲に収まる地球に似た惑星は20個ほど。遠い宇宙で地球のように質量の大きくない天体を探し出すのはそれだけ難しい。

発見確率を高める方法のひとつは、恒星の微細な動きを捉えるというものだ。恒星と惑星は互いに相手の重力の影響を受ける。恒星が小さければ、それだけ惑星の重力の影響を大きく受けるため、恒星の動きが相対的に大きくなる。したがって、恒星と惑星の質量の差が小さいほど発見確率も高まる。このような観測法を視線速度法(RV)と呼ぶ。

今回、ドイツの天文学者たちがこの方法を利用して、系外生命体探査の主要な標的となる地球に似た系外惑星を発見した。

マックス・プランク天体物理学研究所の研究陣は、国際学術誌「アストロノミー・アンド・アストロフィジックス(天文学および天体物理学)」に、地球から白鳥座の方向に31.2光年離れた赤色矮星「ウルフ1069」を公転する「ウルフ1069b」という名の惑星について、大きさは地球と同程度で、大気層を持つ可能性もあると発表した。

この惑星の太陽に当たる赤色矮星は大きさが太陽の10~50%程度で、核融合の速度が遅いため放つ光が相対的に弱く、表面温度も低いのが特徴だ。赤色矮星は我々の住む銀河にある星の70%を占める。

今回の研究結果は、(系外惑星探査プロジェクト「カルメネス」で使用される)スペインのカラアルト天文台の口径3.5メートルの望遠鏡に装着された分光器を用い、4年間で262回の観測を行って得られた。研究陣が推定したこの惑星の質量は地球の1.26倍、半径は地球の1.08倍。

研究を率いたダイアナ・コサコフスキー博士は「観測の結果、この惑星は太陽の5分の1の大きさの恒星を、地球と太陽の距離の15分の1の公転半径で、15.6日で公転している」と述べた。この公転半径は太陽を公転する水星のそれよりも小さい。

一年中表は昼、裏は夜

研究陣の分析によると、この惑星は恒星からの距離が非常に近いにもかかわらず、受ける光は地球が太陽から受けるそれの約65%。ウルフ1069が太陽より小さく表面温度が相対的に低い赤色矮星であるためだ。このような特別な条件は、生命体に友好的な環境がこの惑星に作られる可能性を高める。

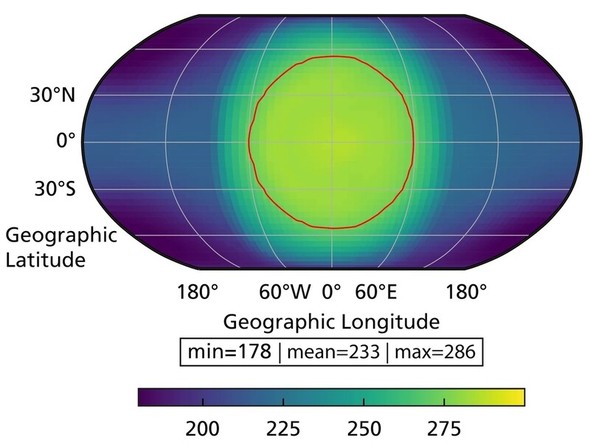

この惑星が特別なのは、常に恒星に同じ面を向けて公転しているということ。これは赤色矮星のハビタブルゾーンにある惑星にほぼ共通して見られる特性だ。このため、恒星を向いている面は常に昼で、反対側は常に夜だ。月が常に地球に同じ面を向けているのと同じ理屈だ。

したがって恒星を向いている側は暖かいが、裏側は一年中寒くて荒涼としているという「2つの顔を持つ天体」だ。

表面温度は13度…液体の水が存在する可能性

研究陣は、この惑星が岩石惑星であり、かつ大気がなかった場合、恒星を向いている側の平均温度は氷点下23度と推定した。

しかし大気があれば、表面温度は13度にまで上昇しうると明らかにした。その温度であれば表面に液体の水が存在しうる。大気はまた、恒星や遠い宇宙から飛んでくる高エネルギーの放射線と粒子を防ぐ役割も果たす。

研究陣は、恒星から飛んでくる強い放射線が大気を消失させる可能性があるものの、ウルフ1069が放つ放射線は強くないと観測されるため、惑星に大気が保存されている可能性があると述べた。また、ほとんどの場合、岩石惑星には磁場を生成する液体の核があることを考えると、この惑星にも自らを保護する磁場がありうるとした。

研究陣はシミュレーションによって、赤色矮星の生涯の最初の5%の期間に原始惑星同士の衝突が起き、恒星の近くにたった1つの惑星が残る可能性があるということを確認した。研究陣は、その際の衝突のエネルギーは地球のような磁場を作るのに十分強力な液体金属の核を惑星の中心部に作りうると分析したと明らかにした。

研究陣は、4年にわたりウルフ1069を観察した結果、恒星から10AU(AUは天文単位。1AUは地球と太陽との距離)内に地球ほどの大きさを持つ他の惑星はないという結論を下し、ウルフ1069bがこの恒星の唯一の惑星である可能性があると推定した。

「生命体の信号の探索までは10年待たねば」

ウルフ1069bは、これまでに発見されたハビタブルゾーンにある地球規模の系外惑星の中で、太陽系から6番目に近い惑星だ。

ウルフ1069bより近いところにある5つの惑星の中で最も近いのは、4.24光年先にある「プロキシマ・ケンタウリ」の持つ3つの惑星の中の「プロキシマ・ケンタウリb」だ。続いて近い方から、12光年彼方の赤色矮星「グリーゼ1061(GJ1061)」の3つの惑星の中で最も外郭にある惑星「グリーゼ1061d」▽12.59光年先にあるおひつじ座の「ティーガーデン星(Teegarden's Star)」を公転する2つの惑星の中の外側の方「ティーガーデン星c」▽15.78光年先にある「グリーゼ1002(GJ1002)」を公転する2つの惑星(bとc)。

コサコフスキー博士は「ウルフ1069bからの生命体の信号を探索できるようになるには、あと10年は待たなければならないだろう」と語った。

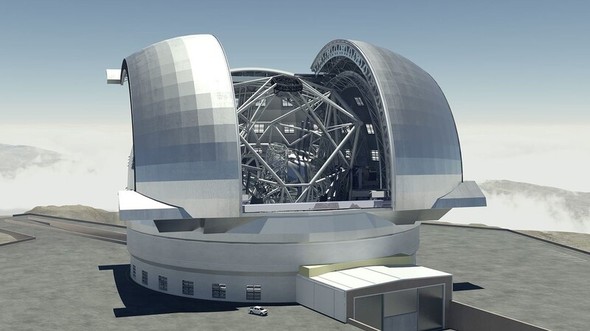

研究陣は、チリのアタカマ砂漠にある標高3000メートルのセロ・アルマソネス山の山頂に現在建設中の欧州南天天文台の次世代超大型望遠鏡(ELT)が完成すれば、この惑星の大気構成や、生命体に関係する分子信号を探知できるものと期待する。2027年の観測開始を目標とするELTは主鏡の口径が39.3メートルで、完成すれば世界最大の光学・近赤外線望遠鏡となる。

*論文情報

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202245322

The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Wolf 1069 b: Earth-mass planet in the habitable zone of a nearby, very low-mass star

Astronomy & Astrophysics.

訳D.K