「ひとつの民族、ひとつの国として平和に統一するのが最後の願い」(1)

「1971年に平安道の故郷の村を訪ねてみると、村の20軒の家屋が朝鮮戦争での米軍の爆撃ですべてなくなっていました。米国にいる時には想像もできなかったことです。衝撃が非常に大きかったですね」

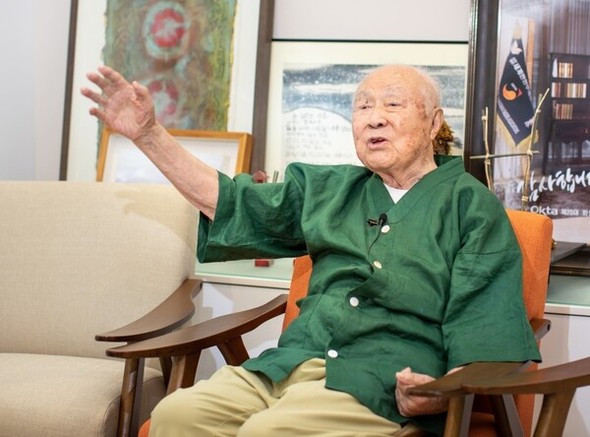

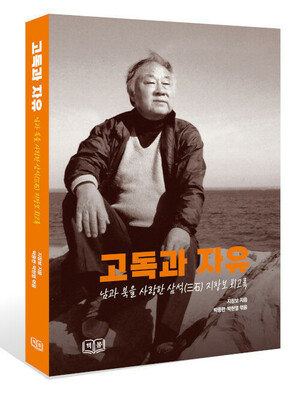

先日、回顧録『孤独と自由―南と北を愛した三石(サムソク)チ・チャンボ回顧録』(チェッポム)を発表したチ・チャンボ教授(99)に、人生で最も忘れられない出来事を聞くと、このような言葉が返ってきた。

1953年に米国に留学し、デューク大学で社会学の博士号を取得。1959年から1994年までウェイクフォレスト大学、ドゥルー大学、ロングアイランド大学の教授として在職した同氏は、1971年に在米同胞としては初めて訪朝し、26年ぶりに夢にまで見た故郷の地を踏んだ。母親と兄弟に会うために少なからぬ危険を甘受した「米国市民権者の秘密の北朝鮮行き」だったが、故郷は跡形もなく、母親と長兄は米軍の爆撃で死んだという悲報を聞くことになった。

在米同胞の会計士パク・チュンニョンさんと彼の息子ヒョンニョルさん(弁護士)が共同でまとめた回顧録には、日帝末に学徒動員拒否運動に飛び込み、解放後には国大案反対闘争に参加して右翼のテロで死線を越え、米国留学後には成功した学者の道を歩みつつ、祖国の民主化と統一を目指す運動にかかわってきたチ教授の生涯が余すところなく描かれている。

本紙は24日午後(現地時間)、米ニューヨークのロングアイルランドの自宅にいるチ教授に、パク・チュンニョンさんの助力を得て「ズーム」でインタビューした。独身を貫いてきたチ教授は、数え年で100歳の高齢であるにもかかわらず、聴力がやや衰えているだけで意識ははっきりとしていた。

1923年に平安南道大同郡林原面(テドングン・イムウォンミョン)で生まれたチ教授の人生は、1953年の米国留学を境に前後に分けられる。彼は東京の中央大学に留学していた1943年末、大学の講堂で朝鮮人留学生に学徒兵となることを勧誘していた六堂(ユッタン)チェ・ナムソンの演説が終わるやいなや立ち上がり、六堂にこう食ってかかったという。「チェ先生は『歴史の車輪はどこで止まるかどうして分かるのか、学徒兵として出て行け』とおっしゃっいましたが、どうして歴史家が歴史はどこで止まるか分からないなどとおっしゃるのですか。総督府に買収されてたのなら正直に死んで来いと言うべきで、どうして遠回しに言うのですか。私たちは絶対に日本のためには命を捨てません」。20歳の青年のこの抗弁に、六堂は特に反応を示さなかったという。

彼は学徒兵となることを拒否して日本を脱出したが、結局は故郷で捕まり、九州北端の八幡で44年から解放まで学徒兵として銃を握らされるとともに、重労働に苦しんだ。八幡は米軍の当初の原爆投下予定地である小倉とわずか8.3キロしか離れていなかったが、天候のせいで長崎が原爆の犠牲となり、彼も生き残ることができたという。

解放後、故郷を経てすぐに単身越南(米軍の軍政が敷かれていた朝鮮半島の南側に渡ること)した同氏は、「共済会」という避難学生の寮に住んで延世大学の院で学んでいたものの、翌年除籍処分を受けた。1946年7月に米軍政庁が発表した「国立ソウル大学設立案」、いわゆる「国大案」反対闘争の一環としての同盟休学決議の先頭に立ったとの理由からだ。同氏は、母校の平壌(ピョンヤン)のクァンソン中学校の後輩ら、越南した若者たちが主軸となっていた西北青年団のメンバーらが共済会の掌握を試みてふるった暴力に立ち向かい、左目を殴打されて失神したという記憶も本に記している。

大学から追い出され、米軍政庁の映画科にもしばらく在籍した同氏は、釜山(プサン)で「米国キリスト教世界奉仕会」という避難民救護機関の韓国事務局で働いている時に朝鮮戦争を迎えた。国大案反対闘争などで「アカ」のレッテルを貼られた同氏は、戦時の釜山でも二度も逮捕され、死の危機に直面したという。ある時などは平壌出身の同郷の国軍大尉のおかげで、共に拘禁された20人あまりの中で唯一人、生き残ることができた。

解放政局において「進歩運動」に参加した背景を尋ねると、同氏は「私は三男なので自由に対する渇望が大きかった。自然に自由を求めていたらそうなった」と答えた。学生時代から民族意識が透徹していたことについては、『古朝鮮研究』を著した歴史学者のリ・ジリンらクァンソン中学校時代の朝鮮人教師たちの教えと、学生時代に朝鮮やロシアなどの社会現実を反映した文学作品を耽読したことが影響を及ぼしたと話した。「中央大学での留学時代も、政治思想より文学の本を多く読みました。ソ連文学の本をたくさんね。そういう読書をしているうちに自分の思想が出てくるんです」

30歳で学習のためというより命を守るために米国行きを選んだ彼は、大変な努力によって留学生活6年で博士号を取得。1971年に秘密裏に北朝鮮を訪問してからは、同胞社会から除け者にされるなどの困難も経験したという。初の訪朝についてチ教授は、その年に開かれたコリア関連セミナーで出会ったマイケル・メイヤーソンという米国のある国際専門記者から、平壌に行って来たという話を聞いたのが発端となったと明かした。北朝鮮は米国市民の旅行が禁止されている場所だと思っていたが、実際には多くの米国人が北朝鮮を訪れていたと聞き、家族に会うために訪朝を決心したという。

(2につづく)

訳D.K