日本に不法搬出された文化財の韓国帰還も助けたのに…職を失う「文化財の番人」

「この文化財は送り出せません。私の首に刃物を突きつけてもだめです」

文化財鑑定官が絶叫するように投げた一言に、文化財を預けた男がびくりとした。文化財は、500年ほど前の死者の名前と来歴を刻み墓の中に埋められた粉青沙器製の墓誌だった。

1998年5月、金海空港の通関検査の施設でトラブルが起きた。自身を韓国古美術商協会の関係者だと紹介し、この墓誌の文化財の搬出審査を依頼した男の前で、文化財鑑定委員のヤン・メンジュンさんとチェ・チュヌクさんは、絶対に外国に搬出できない貴重な文化財だと言って手を横に振った。

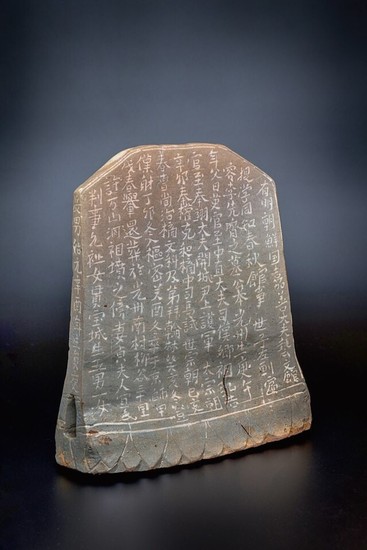

鑑定官が高さ28.7センチメートル、幅25.4センチメートルにすぎない小さな墓誌をよく見てみると、出来ばえは格別だった。灰青色の粉青沙器の墓誌板に整然と文字が刻み込まれている。端宗2年(1454年)に作られたと記されている墓誌には、前面と裏面、側面に合計248字が刻まれていた。古い漢籍を渉猟してきたヤン鑑定官が注意深く判読した。

驚くべきことに、墓誌の主人公は、世宗期に史書の編纂に参加した大学者の李先齊(イ・ソンジェ、1390~1453)だった。世宗時代に史官として『高麗史』を改撰した主役であり、集賢殿の副校理を務め、『太宗実録』を編集した。江原道の観察使などを経て芸文館の提学にまでなった、南道(忠清道・全羅道・慶尚道・済州道)の代表的な大物学者であり重臣だった。不幸なことに李先齊は、5代孫のイ・バル(1544~1589)とイ・ギル(1547~1589)兄弟が1589年(宣祖22年)に東人と西人の政争により起きた政変「己丑獄事」に巻き込まれ、両兄弟をはじめ老母と子どもまで逆賊として追われ死ぬ惨事にあい、関連の記録が削除され、生没年代すら分からない状況だった。ところが、空港の鑑定官室に依頼が入ってきた墓誌を判読すると、李先齊の生没年が初めて確認されたのだ。

陶磁芸術史的な意味も大きかった。職人が自由奔放に作っていた粉青沙器は、製作時期の記録があまり残っていない。ところが、15世紀中頃に作った時期まで明記された粉青沙器が、墓誌をまねた風変わりな造形の形態を帯びて出てきたので、集中的な研究が必要となる貴重な文化財であることは明らかだった。

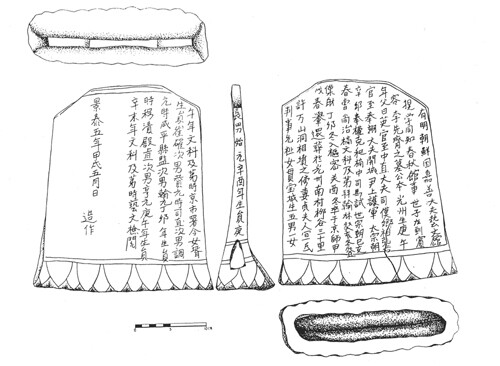

ヤンさんは、古美術協会の幹部が不法に搬出しようとする意図が明らかだと直感した。李先齊の墓から盗掘されたという証拠はなかった。彼は悩んだ末、機知を発揮した。搬出不許可の判定で終わりにせず、墓誌の前後面の形と文章の内容を写した2枚の図を描き記録したのだ。そうして、当時の文化財管理局(現・文化財庁)に伝えた。

しかし、このような努力は無駄に終わった。当時の古美術協会のキム・テヒョン副会長が1カ月後に金浦空港の税関職員を買収し、鑑定さえ受けずに墓誌を不法に搬出した。日本の現地の古美術商から500万円を受けとり売ってしまった。彼らはその年の9月に摘発され、司法処理されたが、文化財はすでに日本に流出した後だった。

19年後の2017年、墓誌は奇跡的に帰還した。国外所在文化財財団が日本人所有者の等々力邦枝さん(76)から寄贈され、還収することに成功したのだ。ヤンさんが当時描いた墓誌の図を所有者に見せ、盗難品であることを知らせたことが、寄贈の決心を引きだすことに大きな役割を果たした。墓誌は国立中央博物館に所有権が移転された。国外所在文化財財団は、還収後にヤンさんに感謝の表彰状を渡した。文化財は翌年に宝物(重要文化財)に指定され、所蔵先の国立光州博物館では特別展も開かれた。

このように、なんとか文化財を守った文化財鑑定委員たちは最近、職場から追い出される危機に直面した。過去数十年間、空港や港で文化財の番人の先兵の役目を果たしてきた4・5級の専門任期制の鑑定委員6人について、行政安全部が契約を延長せず、新たに選ぶこともないと先月通知したのだ。コロナ禍で出国者が減り、業務量が70%以上急減したという理由からだ。文化財庁所属の下位職である6・7級の一般任期制の鑑定委員22人だけでも十分だということだ。

これに対しては、韓国美術史学会が今月初めに批判声明を出すなど、学界は強く反発する雰囲気だ。美術史や考古学の修士や博士の学位を持ち、現場で長きにわたり研究と分析を通じ鑑識眼を育ててきた高級人材を、出し入れする部品のように認識している態度だと主張している。陶磁史家のパン・ビョンソン元韓国美術史学会会長(高麗大学教授)は、「鑑定の見識と経験を長きにわたり蓄積してきた専門家たちを、業務効率を前面に出し、仕事があまりないからとして、そのまま出ていけと追い払うこと」だと述べながら、「文化財を多数保有する中国や、日本、西欧では想像できないことが起きた」と嘆いた。

訳M.S