“暴力的近代”克服の可能性を

韓国民衆の抵抗に求める

1989年、梶村秀樹が53歳でこの世を去った。 東京の法政大学キャンパスに彼の死を悼むタテカン(立て看板)が立てられた。法政大韓国文化研究会、朝鮮文化研究会、新宿外国人登録法問題を考える会などの名前で掲げられた追悼文はこうだった。

「梶村氏は、抑圧民族と被抑圧民族の立場にある日本人と朝鮮人の間の、越えられないだろうとされていた壁を、その卓越した知識と、私たちを理解しようと努力する真剣で謙虚な姿勢を通して、見事に破ってしまった。このため、日本人としての故人の存在は、私たちにとって革命的でさえあった。私たちは梶村氏のおかげで、日本人を信じることができた。」

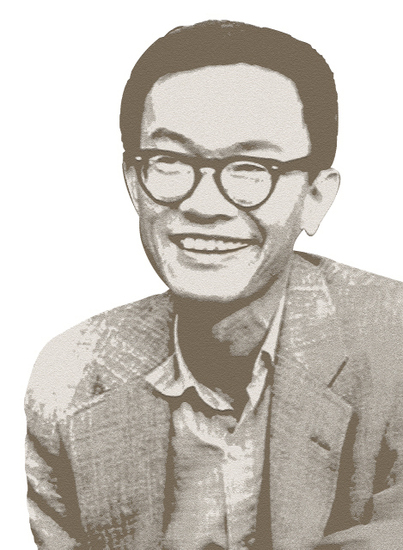

梶村秀樹(1935~1989・写真)、彼は誰か?

1960~80年代の日本の朝鮮(韓国)史研究者の中で、彼ほど、近代以降の受難の朝鮮史を理解し、共感しながら、朝鮮に対する日本社会の蔑視と植民地主義歴史観を克服するために努力した人は見当たらない。朝鮮(韓国)の民衆を歴史発展の積極的主体として立てた当時の彼の文は、韓国の読者たちに驚きとともに大変なカタルシスをもたらした。 こんな日本人もいるんだ! と。

1980年代半ばの韓国社会の性格に関する論争時に、韓国の知識社会を熱くした植民地反封建社会論、内在的発展論とともに漢字の韓国語読みであるミチョンスス(梶村秀樹)という名前で登場した梶村。差別されていた在日朝鮮人と植民地的近代の桎梏の中で呻吟していた弱小国朝鮮民衆の多重的抑圧と被搾取に胸を痛めながら、彼らの抵抗に研究者及び実践運動家として粘り強く参加していた彼は、日本国内の<朝鮮史研究会><日本朝鮮研究所>などを主導し、植民史観を正面から撃破する新しい朝鮮史研究の流れをリードした。 彼は近代克服課題解決の可能性を、矛盾の重畳した辺境にあった朝鮮民衆の抵抗の中に見出そうとした。

しかし、日本でも韓国でも今彼を記憶する人はあまりいないだろう。 高麗(コリョ)大学アジア問題研究所(亜研)が、北東アジア叢書の第17巻として発行した『梶村秀樹の内在的発展論を再び読む』は、他ならぬそのような梶村を呼び出して彼の人生と学問を再照明する。 この本の執筆者たちが指摘しているように、梶村が忘れられたのは、彼の学問的限界のためではない。 問題はむしろ、彼が提起した問題意識から目をそむけ、あるいは忘れようとしていた日本社会と韓国社会の変質にある。 したがって、彼が投げかけた質問は依然として有効であり、ある面ではますます重要性を増しつつあると見ることもできる。梶村を再び呼び出したのはまさにそのためだろう。

梶村をして、あれほどに生涯“思想的格闘”を行なわしめたその思想的立脚点は何だったのか?

本書の第4章で梶村の朝鮮(韓国)認識と歴史認識を明快に整理したカン・ウォンボン(東京外国語大学博士課程)は、それを植民地主義と“日韓体制”と見た。 日韓体制とは1965年の韓日国交正常化以降に形成された“経済中心の従属的分業関係”を指す。梶村はこの日韓体制を“日本の韓国進出・韓国隷属化”と認識した。「韓国経済は36年間の日本の植民地支配と、解放後20年間の米国の支配政策の歴史的所産である植民地的経済だった。」と述べた。 1960年代の日本資本主義の立場から見れば、韓国は反共の最前線であるとともに安価な労働力の供給先として、経済・軍事両面の要求をすべて充足させてくれる下位のパートナーだった。朴正熙政権の外資依存的工業化政策は、日本資本の安定的な投資を誘導するために、人間性の解体を強要する強圧的労働政策につながった。彼らの背後には、米国と日本があった。 21世紀の今、その構造は過去の事だろうか? そうだとすれば、梶村を再び呼び出す必要はなかっただろう。

梶村は、朴正熙のこのような圧縮的近代化の軌跡が「近代日本100余年の軌跡と驚くほど似ている」と見た。しかも、内部矛盾を緩和する朝鮮という植民地的排出口のある日本とは異なり、植民地のない韓国の民衆ははるかに凄惨にならざるを得なかった。日本社会の朝鮮蔑視と朝鮮人差別は、敗戦後のこうした植民地的従属構造に基づいた暴力的近代を清算できないまま、米国によってむしろそれを拡大再生産し、矛盾を省察し修正する機会を逃してしまったことから始まった。

「私たちが立つべき立場は、近代日本100年の軌跡をきれいに全て否定すると同時に、その到達点である現在の自由と民主主義の悲惨なほどの欺瞞性を示す近代化主義を克服しようとする立場でなければならない。そのために、私たちは当分の間、南朝鮮(韓国)民衆の悪戦苦闘の中で獲得された感覚から学ばなければならない。」

少なくとも1980年代まで、苦難の中の韓国民衆は国家を相対化する経験と視覚を持つことができた。 それに比して、帝国主義的既得権に安住した豊かさの中の日本社会は、国家至上主義に陥没した。 梶村は、植民地の犠牲を土台にした近代100年を、文明の進歩と自画自賛した日本社会に絶望しながら、そこに抵抗した申采浩(シン・チェホ)の民族史学と韓国民衆の苦難の世界史的意味を“歴史の下水溝”と表現した咸錫憲(ハム・ソクホン)の“意味としての歴史”の中に可能性を見出した。 梶村にとって日韓体制とは植民地的近代そのものだった。 竹内好の問題意識とも似ているが、梶村は中国ではなく韓国に出口を求めたのである。

梶村はもう古いのではなく、時代を先取りしていたのである。

ハン・スンドン記者 sdhan@hani.co.kr、写真:亜研出版部提供

訳A.K(2549字)