原文入力:2012/02/08 19:45(1771字)

←ソン・デイン ソン・デイン経済戦略研究所所長

1800年代末から巨大独占企業らに

手綱をはめるだけで数十年かかった

19世紀後半から米国には鉄鋼、鉄道、石油などはもちろん生活消費財であるウイスキー、砂糖、タバコ、家畜飼料、針金・釘、ブリキ、マッチ、肉類、牛乳などほとんどすべての商品領域で市場を独占する企業形態であるトラストが雨後の筍のように生まれた。 これに伴い、無数の小規模企業らが繁盛した初期経済発展段階から大量生産により市場を支配できる少数の大企業体制へ市場構造が再編された。 その結果、1904年になると300個余りの巨大トラストが米国産業資本全体の3分の2を統制して米国の主要産業の5分の4を影響圏下に置くことになった。 これらは政府と政治家たちを買収しもした。

これに伴い1880年代以後、これら独占トラストを牽制したり解体しようとする州および連邦政府次元の試みが始まった。 その結果、1890年シャーマン反独占法が誕生し、1911年に米国連邦政府は当時米国石油市場の90%を占めたスタンダードオイルを30個の会社に解体することに成功した。 また、米国タバコ市場の95%を掌握したアメリカン タバコを16個の会社に分離した。 1914年にはシャーマン反トラスト法を補完して競争を制限する価格差別を禁止するなどのクレイトン法が制定され、連邦公正取引委員会が設立された。 引き続いて大恐慌を経ながら銀行、証券、保険間の分離を原則とするクレス-スティガル法と証券取引法等を通じて金融規制の枠組みが完成された。 また、1936年には個人小売業者を大型チェーンストア事業者から保護するロビンソン-パットマン法が制定されもした。 このような刻苦の努力の末に手綱が解かれた小馬のように暴れた独占大企業が次第に政府規制の枠組みの中に入ってき始めた。

このように1800年代末から大恐慌以後まで、巨大独占企業に手綱をはめることだけで数十年がかかった。 以後、米国は民間と政府の役割が明確になって政府の権威と規制権限が確保された。 この時に作られた規制体系の中で相当数の独占企業が解体され始めた。 ‘強盗貴族’(robber barons)と呼ばれた鉄鋼産業のカーネギーと石油産業のロックフェラーなどの創業者は経営一線から退き慈善事業家に変身した。 以後、米国経済は専門経営者が経営する株主資本主義に急速に進化した。 これと共に20世紀前半まで極端に広がった貧富格差も緩和され始めた。 特に第2次世界大戦が終わった後から1970年代まで米国経済は急速な成長と共に貧富格差が大幅に縮小され、大多数が中産層の暮らしを享受する‘大圧搾(Great Compression)の時代’へと進んだ。

日本の財閥も2次世界大戦を経て解体された。 韓国財閥の元祖格である日本の財閥は米軍政をたどりながらオーナー家族が所有した持分などを没収され、経済界から追放された。このようにして解体された日本の財閥は以後に企業集団という形態に変わり緩い協力体制を維持するが、所有と経営が分離して専門経営者が経営する企業構造が確立された。 1990年代以後にはそれなりに存在した企業集団体制までが有名無実となり、三菱程度が企業集団としての命脈を維持している。 ドイツでも2次世界大戦まで急速に成長したカルテルとコンツェルンのような独占企業が戦争以後に連合軍によって解体され公正競争秩序が確立された。 日本とドイツも独占大企業を解体し健全な経済構造を作り高度成長の礎石を磨いた。

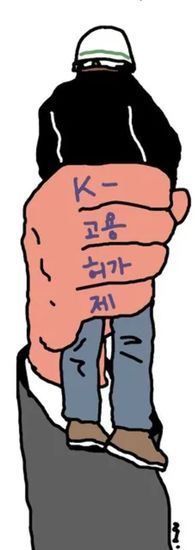

最近、与野党政界で財閥改革論議が熱い。直ちに財閥改革を推進すれば反発も伴うため、一定期間韓国経済が動揺することもありうる。 だが、その過程を経なければ韓国経済は持続的な発展を約束され難い。100年前に米国が行った巨大企業との戦争を韓国もしなければならない理由だ。

ソン・デイン ソン・デイン経済戦略研究所所長 ツイッター@kennedian3

原文: https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/518098.html 訳J.S