йҹ“-ж—ҘгҖҒдёӯ-ж—Ҙй–“гҒ§зӣёж¬ЎгҒҗйӣ»и©ұдјҡи«ҮдәҲе®ҡвҖҰйҹ“дёӯж—ҘйҰ–и„ідјҡиӯ°гҒҜе®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒӢ

гҖҖ11жңҲгҒ®зұіеӨ§зөұй ҳйҒёжҢҷгҒЁж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—Ү(COVID-19)гҒ®й•·жңҹеҢ–гҒ«зӣҙйқўгҒ—гҖҒйҹ“еӣҪгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйҡЈеӣҪгҒ®дёӯеӣҪгҒЁж—Ҙжң¬гҒЁгҒ®йҰ–и„іеӨ–дәӨгҒҢз·Ҡиҝ«гҒ—гҒҹеӨ–дәӨиӘІйЎҢгҒЁгҒ—гҒҰжө®дёҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж–ҮеңЁеҜ…(гғ гғігғ»гӮёгӮ§гӮӨгғі)еӨ§зөұй ҳгҒҢеӣҪйҖЈз·ҸдјҡгҒ§гҒ®жј”иӘ¬гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰж”№гӮҒгҒҰеј·иӘҝгҒ—гҒҹзөӮжҲҰеҚ”е®ҡз· зөҗгҒӘгҒ©гҒ®гҖҢжңқй®®еҚҠеі¶е№іе’Ңгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҖҚгҒ®еүҚйҖІгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮӮгҖҒе‘ЁиҫәеӣҪгҒЁгҒ®е®үе®ҡгҒ—гҒҹй–ўдҝӮгҒ®ж§ӢзҜүгҒҜдёҚеҸҜж¬ гҒ гҖӮ

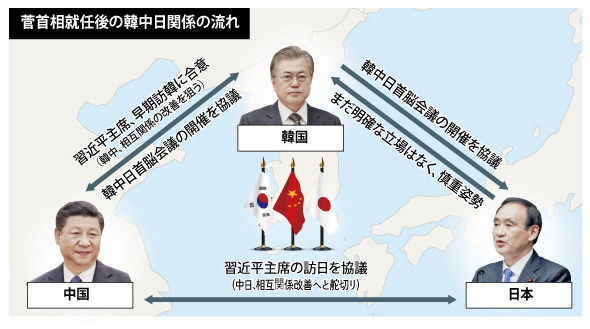

гҖҖж”ҝеәңгҒҜгҖҒ2017е№ҙгҒ®THAADй…ҚзҪ®гҒЁзұідёӯгҖҢж–°еҶ·жҲҰгҖҚгҒ§гҒҺгҒҸгҒ—гӮғгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҹ“дёӯй–ўдҝӮгҒ®ж”№е–„гҖҒеј·еҲ¶еӢ•е“Ўиў«е®іиҖ…гҒёгҒ®иі е„ҹе•ҸйЎҢгҒӘгҒ©гҒ§жӮӘеҢ–гҒ®дёҖйҖ”гӮ’гҒҹгҒ©гӮӢйҹ“ж—Ҙй–ўдҝӮгҒ®еӣһеҫ©гҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰе…ЁеҠӣгӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж”ҝеәңгҒ®жң¬йҹігҒҜгҖҒе…ҲжңҲ22ж—ҘгҒ®дёӯеӣҪгҒ®жҘҠжҪ”гғҒж”ҝжІ»еұҖе“ЎгҒ®иЁӘйҹ“гҒЁгҖҒ16ж—ҘгҒ®иҸ…зҫ©еҒүйҰ–зӣёе°ұд»»гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеӨ§зөұй ҳеәңгҒ®зҷәиЎЁгӮ’иҰӢгӮҢгҒ°жҳҺгӮүгҒӢгҒ гҖӮеӨ§зөұй ҳеәңгҒ®гӮ«гғігғ»гғҹгғігӮҪгӮҜе ұйҒ“е®ҳгҒҜжҘҠж”ҝжІ»еұҖе“ЎгҒ®иЁӘйҹ“зӣҙеҫҢгҖҒгҖҢCOVID-19гҒ®зҠ¶жіҒгҒҢе®үе®ҡгҒ—гҖҒжқЎд»¶гҒҢж•ҙгҒ„次第гҖҒзҝ’иҝ‘е№ідё»еёӯгҒ®иЁӘйҹ“гӮ’ж—©жңҹгҒ«е®ҹзҸҫгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§(дёӯеӣҪгҒЁ)еҗҲж„ҸгҖҚгҒ—гҖҒйҹ“еӣҪгҒҢд»Ҡе№ҙгҒ®иӯ°й•·еӣҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢйҹ“дёӯж—ҘйҰ–и„ідјҡиӯ°гҒ®е№ҙеҶ…й–ӢеӮ¬гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҚ”иӯ°гҖҚгҒ—гҒҹгҒЁжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ«гғіе ұйҒ“е®ҳгҒҜгҒ•гӮүгҒ«гҖҒиҸ…йҰ–зӣёгҒ®е°ұд»»гӮ’зҘқгҒҶеӨ§зөұй ҳгҒ®жӣёз°ЎгҒ«гҒҜгҖҢж—Ҙжң¬гҒЁгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮгғҶгғјгғ–гғ«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҜҫи©ұгҒ—гҖҒгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігӮ’еҸ–гӮӢжә–еӮҷгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®з©ҚжҘөзҡ„гҒӘе‘јеҝңгӮ’жңҹеҫ…гҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ®еҶ…е®№гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁдјқгҒҲгҒҹгҖӮгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°е№ҙеҶ…гҒ®зҝ’дё»еёӯгҒ®иЁӘйҹ“гӮ’е®ҹзҸҫгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҠӘеҠӣгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгӮігғӯгғҠзҰҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдәӢжғ…гҒҢжҖқгӮҸгҒ—гҒҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒйҹ“дёӯж—ҘйҰ–и„ідјҡиӯ°гҒ®ж©ҹдјҡгҒ«жқҺе…Ӣеј·йҰ–зӣёгҖҒиҸ…йҰ–зӣёгҒЁгҒқгӮҢгҒһгӮҢйҹ“дёӯгҖҒйҹ“ж—ҘйҰ–и„ідјҡи«ҮгӮ’й–ӢгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгӮ’иЎЁжҳҺгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮеӨ§зөұй ҳеәңгҒҢдёӯеӣҪгҒЁгҖҢеҗҲж„ҸгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүжҺЁеҜҹгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒдёӯеӣҪгӮӮеҗҢгҒҳз«Ӣе ҙгҒЁгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮй–ўеҝғгӮ’йӣҶгӮҒгӮӢгҒ®гҒҜж—Ҙжң¬гҒ®еҜҫеҝңгҒ гҖӮ

гҖҖж—Ҙжң¬гҒ®гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒҜ23ж—ҘгҖҒиҸ…йҰ–зӣёгҒҢ24ж—ҘгҒ«ж–ҮеңЁеҜ…еӨ§зөұй ҳгҒЁгҖҒ25ж—ҘгҒ«зҝ’дё»еёӯгҒЁгҒқгӮҢгҒһгӮҢйӣ»и©ұдјҡи«ҮгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§ж„ҸиҰӢгӮ’иӘҝж•ҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁе ұгҒҳгҒҹгҖӮеӨ§зөұй ҳеәңгҒҜиҸ…йҰ–зӣёгҒЁгҒ®йӣ»и©ұдјҡи«ҮгҒ®ж—ҘзЁӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁиҝ°гҒ№гҒҹгҒҢгҖҒеҗҰе®ҡгҒҜгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮж—Ҙжң¬ж”ҝеәңеҪ“еұҖиҖ…гҒҜгғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгҒ§гҖҢиҸ…йҰ–зӣёгҒҜ(ж–ҮеӨ§зөұй ҳгҒ«)е°ұд»»гҒӮгҒ„гҒ•гҒӨгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒж—Ҙжң¬дәәжӢүиҮҙе•ҸйЎҢи§ЈжұәгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҚ”еҠӣгӮ’иҰҒи«ӢгҒҷгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖҚгҒЁгҒҷгӮӢдёҖж–№гҖҒгҖҢеҫҙз”Ёе·ҘиЈҒеҲӨгӮ„ијёеҮәз®ЎзҗҶе•ҸйЎҢгҒӘгҒ©гҒ®ж•Ҹж„ҹгҒӘе•ҸйЎҢгҒҜжүұгӮҸгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҹгҖӮйҹ“еӣҪгҒЁгҒ®й–ўдҝӮж”№е–„гҒҜжҖҘгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжң¬йҹігӮ’гҒ»гҒ®гӮҒгҒӢгҒ—гҒҹгҒӢгҒҹгҒЎгҒ гҖӮ

гҖҖиҲҲе‘іж·ұгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒдёӯеӣҪгҒЁж—Ҙжң¬гҒ®йӣ»и©ұдјҡи«ҮгҒ®иӯ°йЎҢгҒ гҖӮж—Ҙжң¬гҒ®гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒҜд»ҠеӣһгҒ®дјҡи«ҮгҒ§гҖҒдёӯж—ҘдёЎеӣҪй–“гҒ®еҜҫи©ұз¶ҷз¶ҡгҒ®зўәиӘҚв–ҪCOVID-19еҜҫзӯ–гҒ®еҚ”еҠӣв–Ҫ4жңҲгҒӢгӮү延жңҹгҒ•гӮҢгҒҹзҝ’дё»еёӯгҒ®иЁӘж—ҘгҒ®3гҒӨгҒҢи©ұгҒ—еҗҲгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁе ұгҒҳгҒҹгҖӮзҝ’дё»еёӯгҒ®иЁӘж—ҘгҒҜд»Ҡе№ҙдёҠеҚҠжңҹгҒ®гҖҢйҰҷжёҜдәӢж…ӢгҖҚд»ҘйҷҚгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еӨ§иЎҶдё–и«–гҒҢжҖҘжҝҖгҒ«жӮӘеҢ–гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәӢе®ҹдёҠйӣЈгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ®иҰӢйҖҡгҒ—гҒҢж”Ҝй…Қзҡ„гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҖҢеҸҜиғҪгҒӘгӮүжҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж–№еҗ‘гҒёгҒЁж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒ®з«Ӣе ҙгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮж—Ҙжң¬гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„йҹ“еӣҪеӨ–дәӨгҒ«гҒҜгҒ—гҒ°гӮүгҒҸжүӢгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҡгҖҒж—Ҙзұій–ўдҝӮгӮ’е …еӣәгҒ«дҝқгҒЎгҒӨгҒӨдёӯеӣҪгҒЁгҒ®й–ўдҝӮеӣһеҫ©гӮ’жҖҘгҒҗгҖҢеӨ–е ҖеҹӢгӮҒжҲҰз•ҘгҖҚгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҮёеҝөгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«иҸ…йҰ–зӣёгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®жңҲеҲҠиӘҢгҖҺж–Үи—қжҳҘз§ӢгҖҸжңҖж–°еҸ·гҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгҒ§гҖҒ2015е№ҙжң«гҒ®ж—Ҙжң¬и»ҚгҖҢж…°е®үе©ҰгҖҚеҗҲж„ҸгҒ®зөҢйЁ“гҒ«иЁҖеҸҠгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒзұіеӣҪгӮ’е‘іж–№гҒ«еј•гҒҚе…ҘгӮҢгҖҒйҹ“еӣҪгҒ®еӨ–дәӨзҡ„гҒӘиә«еӢ•гҒҚгҒ®е№…гӮ’зӢӯгӮҒгӮӢжҲҰз•ҘгӮӮгҖҢжҷӮгҒ«гҒҜеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҹгҖҚгҒЁиӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ®дёӯгҒ§жңҖгӮӮжҶӮж…®гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®йқһеҚ”еҠӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҹ“дёӯж—ҘйҰ–и„ідјҡиӯ°гҒҢе®ҹзҸҫгҒӣгҒҡгҖҒзҝ’дё»еёӯгҒ®иЁӘж—ҘгҒ гҒ‘гҒҢзҸҫе®ҹеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮгҒқгҒҶгҒӘгӮҢгҒ°йҹ“еӣҪгҒҜгҖҒзҝ’дё»еёӯгҒ®иЁӘйҹ“гӮ’еҝ…гҒҡе®ҹзҸҫгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒд»ҘдёҠгҒ®иӯІжӯ©гӮ’иҝ«гӮүгӮҢгӮӢгҖҢеӨ–дәӨзҡ„еҚұйҷәгҖҚгҒ«гҒ•гӮүгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

иЁіD.K