гғҸгғігӮ®гғ§гғ¬еүөеҲҠ25е‘Ёе№ҙгғӘгғ¬гғјеҜ„зЁҝв‘ўиҖғгҒҲгӮӢеӣҪ дәәж јгҒӮгӮӢж•ҷиӮІ

гҖҖдёүеӣһгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰвҖҳдәәж–ҮеӯҰи¬ӣеә§вҖҷгӮ’гҒҷгӮӢж©ҹдјҡгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ(з§ҒгҒҢжңҖиҝ‘еҮәгҒ—гҒҹжң¬<е“ІеӯҰгӮ’еҶҚгҒіжӣёгҒҸ>гҒ«иҫјгӮҒгҒҹж„Ҹе‘ігӮ’и§ЈиӘ¬гҒҷгӮӢеёӯгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ) еҲқгӮҒгҒҰгҒ®и¬ӣеә§вҖҳе–„гҒЁжӮӘвҖҷгҒҜеҸҚеҝңгҒҢзӣёеҪ“гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—вҖҳжңүгҒЁз„ЎвҖҷгҒҜе……еҲҶгҒ§гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ жңҖеҫҢгҒ®и¬ӣзҫ©гҒ§гҒӮгӮӢвҖҳгҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢвҖҷгҒ§гҒҜйӣ°еӣІж°—гӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒ„гҖҒеҶ’й ӯгҒ«гӮӨгғ»гӮөгғігӮ°гӮҜи©©дәәгҒҢжӣёгҒ„гҒҹвҖҳйәәгҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„вҖҷгӮ’иӘӯгӮ“гҒ гҖӮ и©©гҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒ“гҒ®е ҙгҒ«гҒқгҒЈгҒҸгӮҠжӣёгҒҚеҶҷгҒҷгҖӮ

"йәәгҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„-гӮӨгғ»гӮөгғігӮ°гӮҜ

гҖҖз”ҹгҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ”йЈҜгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йЈҪгҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮ/жҷӮгҒ«гҒҜзІ—жң«гҒӘйЈҹе ӮгҒ§/жҜҚиҰӘгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҘігҒҢз…®гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹ/йәәгҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„//дәәз”ҹгҒ®йҡ…гҒ§еҝғгҒҢеӮ·гҒӨгҒҚ/иЎ—й ӯгҒ«еҮәгӮҢгҒ°/ж•…йғ·гҒёгҒ®й•·гҒ„йҒ“гӮ’/зүӣгӮ’еЈІгҒЈгҒҰеё°гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«/еҫҢгӮҚе§ҝгҒҢдҪ•гҒЁгҒӘгҒҸеҜӮгҒ—гҒ„дәәгҖ…гҒЁ/йәәгҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„//дё–гҒ®дёӯгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘе®ҙдјҡе ҙгҒ®гӮҲгҒҶгҒ гҒҢ/гҒ©гҒ“гҒӢгҒ«гҒҜгҒ„гҒӨгӮӮжіЈгҒҚгҒҹгҒ„дәәгҖ…гҒҢгҒ„гҒҰ/жқ‘гҒ®й–ҖгҒҜй–үгҒ–гҒ•гӮҢгҒҰй—ҮгҒҢйЈўйӨ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨ•ж–№/ж¶ҷгҒ®и·ЎгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«/дёӯгҒҢеәғгҖ…гҒЁеһЈй–“иҰӢгӮүгӮҢгӮӢдәәгҖ…гҒЁ/йәәгҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„гҖӮ"

гҖҖгҒқгҒ—гҒҰ "з§ҒгӮӮзңҹдјјгҒ—гҒҰи©©гӮ’дёҖгҒӨжӣёгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ иҒһгҒ„гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ" е°ӢгҒӯгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒи© гҒҳгҒҰгҒҝгӮҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ гӮҰгғ•гғ гҖҒдёҖгҒӨе’іжү•гҒ„гӮ’гҒ—гҒҰеҗҹгҒҳгҒҹгҖӮ

ж•ҷжҺҲгҒҹгҒЎгҒ«дјҡгҒЈгҒҹгӮүе…„гҒЁе‘јгҒјгҒҶ

ж•ҷжҺҲе…„гҖҒзөһйҰ–еҲ‘вҖҰгҒқгҒ—гҒҰйҰ–гӮ’гҒҸгҒҸгӮҚгҒҶ

(вҖ»ж•ҷжҺҲе…„гҒЁзөһйҰ–еҲ‘гҒҜгҒ©гҒЎгӮүгӮӮйҹ“еӣҪиӘһгҒ§гҒҜгӮӯгғ§гӮҰгӮ№гғ’гғ§гғі)

"ж•ҷжҺҲгҒҹгҒЎгҒ«дјҡгҒЈгҒҹгӮү/е…„гҒЁе‘јгҒјгҒҶ/ж•ҷжҺҲе…„гҖҒж•ҷжҺҲе…„гҖҒзөһйҰ–еҲ‘вҖҰвҖҰ//гҒқгҒ—гҒҰ/йҰ–гӮ’жӢ¬гӮҚгҒҶгҖӮ"

гҖҖ笑гҒ„гҒҢејҫгҒ‘гҒҹгҖӮ з§ҒгҒ®иҖігҒ«гҒҜдёҚз©ҸгҒӘ笑гҒ„гҒ«иҒһгҒ“гҒҲгҒҹгҖӮ гҒӘгҒңгҒқгӮ“гҒӘгҒ«з¬‘гҒ„гҒҢиө·гҒҚгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢ? вҖҳж•ҷжҺҲвҖҷгҒЁгҒҜгҒ“гҒ®еӣҪгҒ§жңҖгӮӮе°Ҡ敬гҒ•гӮҢгӮӢиҒ·жҘӯгҒ гҖӮ гҒқгҒ®вҖҳж•ҷжҺҲвҖҷгҒҹгҒЎгҒҢйҰ–гӮ’жӢ¬гӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҖҒвҖҳгӮҰв”ҖвҖҷгҒЁгҒ„гҒҶеЈ°гҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«й ӯгӮ’йҰ–гӮ’зёҰгҒ«гҒөгӮҠгҒӘгҒҢгӮү笑гҒЈгҒҹ?

гҖҖгҒқгҒ®и¬ӣзҫ©гӮ’иҒҙгҒҚгҒ«жқҘгҒҹдәәгҖ…гҒҜвҖҳеҲ¶еәҰж•ҷиӮІвҖҷгҒ«йЈјгҒ„йҰҙгӮүгҒ•гӮҢгҒҹж–№гҖ…гҒ гҖӮ зҹӯгҒҸгҒҰ6е№ҙгҖҒй•·гҒҸгҒҰ20е№ҙд»ҘдёҠгҖӮ вҖҳйЈјгҒ„йҰҙгӮүгҒҷвҖҷгҒҫгҒ•гҒ«гғ”гғғгӮҝгғӘгҒ ! вҖҳйҒ“гҒ«е…ҘгӮӢвҖҷвҖҳе…ҘйҒ“вҖҷ,вҖҳдҝ®йҒ“вҖҷж¬ЎгҒҜвҖҳеҫ—йҒ“вҖҷгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜвҖҳйҒ“йҖҡвҖҷгҒ гҖӮ еҫ—еәҰгҒ—гҒҹгӮҠйҒ“йҖҡгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒ©гҒ“гҒ«и¶ігӮ’иёҸгҒҝе…ҘгӮҢгӮҲгҒҶгҒҢгҒқгҒ“гҒҢйҒ“гҒ гҖӮ з”ҹгҒҚгӮӢйҒ“гҒ§гҒӮгӮҠз”ҹгҒӢгҒҷйҒ“гҒ гҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еұұе·қгӮӮеӨүгӮҸгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶ10е№ҙгӮ’гҒҜгӮӢгҒӢгҒ«и¶ҠгҒҲгҒҰж•ҷиӮІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгӮӮгҖҒиӢҘиҖ…гҒҹгҒЎгҒ«й–ӢгҒӢгӮҢгҒҹйҒ“гҒҜдҪ•гҒӢ? вҖҳеӨұжҘӯиҖ…вҖҷгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°вҖҳйқһжӯЈиҰҸиҒ·вҖҷгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢ? гҒқгӮҢгӮ’жң¬еҲҶгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁвҖҳйЈјгҒ„йҰҙгӮүгҒ•гӮҢгӮӢвҖҷ? гҒқгҒ®жңҖеҫҢгҒ®йҒ“жЎҲеҶ…гҒҢвҖҳж•ҷжҺҲвҖҷгҒ ? йЈјгҒ„йҰҙгӮүгҒ•гӮҢгҒҰеҮәгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁз”ҹгҒҚгӮӢйҒ“гҒҢиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„? вҖҳзөһйҰ–еҲ‘вҖҷгҒ«гҒ•гҒӣгҒҰеҪ“然гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢ?

гҖҖзҜҖеәҰгҒӮгӮӢдәәгҒҢзҜҖеәҰгҒ®гҒӘгҒ„дәәгҖ…гӮ’еҲҶеҲҘгҒҢгҒӮгӮҠ(йҹ“еӣҪиӘһ:зҜҖгӮ’жҢҒгҒӨ)зү©еҝғгҒҢгҒӨгҒҸ(еҗҢ:зҜҖгҒҢеҮәгӮӢ)гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢж•ҷиӮІгҒ§гҒӮгӮҠж•ҷгҒҲгҒ гҖӮ гҒ“гҒ®ж•ҷгҒҲгҒҜиҮӘ然гҒ®дёӯгҒ§гҒҜиҮӘ然гҒ«жҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҖӮ жҳҘгҖҒеӨҸгҖҒз§ӢгҖҒеҶ¬гҖӮ иҮӘ然гҒ®дёӯгҒ§иҮӘ然гҒЁе…ұгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢдәәгҖ…гҒҜеӯЈзҜҖгӮ’иҝҺгҒҲгҒӘгҒҢгӮүвҖҳеҲҶеҲҘгӮ’жҢҒгҒЎвҖҷгҖҒеӯЈзҜҖгӮ’зөӮгҒҲгҒӘгҒҢгӮүвҖҳзү©еҝғгҒҢгҒӨгҒҸвҖҷгҖӮ

гҖҖгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢвҖҳеҲ¶еәҰж•ҷиӮІвҖҷгҒҜеҺ»гӮӢ200е№ҙй–“гҖҒеӯҗеӯ«гӮ’иҮӘ然гҒӢгӮүйҡ”йӣўгҒ•гҒӣвҖҳеҲҶеҲҘгҒӘгҒ„вҖҷгҒ“гҒЁгҒ°гҒӢгӮҠж•ҷгҒҲгӮӢгҒ®гҒ«еҠӘеҠӣгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ вҖҳдәәй–“гҒ®вҖҷгҖҒвҖҳдәәй–“гҒ«гӮҲгӮӢвҖҷгҖҒвҖҳдәәй–“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®вҖҷж•ҷиӮІгҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҰгҒ“гҒқеҪ“然гҒ гҒЁиЁҖгҒ„ејөгҒЈгҒҹгҖӮ гҒқгӮҢгҒҢгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎвҖҳйЈјгҒ„йҰҙгӮүгҒҷвҖҷж•ҷиӮІгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®зөҗжһңгҒҜгҒ©гҒҶзҸҫгӮҢгҒҹгҒӢ? дё–гҒ®дёӯгӮ’иҰӢгҒҰгҒ”гӮүгӮ“гҒӘгҒ•гҒ„гҖӮ з„ЎеҠӣгҒӘгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®иҫәеўғгҒ®ең°гҒ§еҠӣгҒ®еј·гҒ„еӣҪгҖ…гҒҢе»әгҒҰгҒҹвҖҳгғЎгӮ¬гғӯгғқгғӘгӮ№вҖҷгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖӮ з”ҹгҒҚгӮӢйҒ“гҒҢгҒ©гҒ“гҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒӢ? гҒ©гҒҶеҠ©гҒ‘гӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒӢ? дәәгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸз”ҹе‘Ҫз•Ңе…ЁдҪ“гҒҢжӯ»гҒ®йҒ“гҒ«е…ҘгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖвҖҳж”ҝжІ»вҖҷгҒЁгҒҜдҪ•гҒӢ? жӯЈгҒ—гҒҸжІ»гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ вҖҳжқҹгҒӯгӮӢгҒ“гҒЁвҖҷгҒ гҖӮ вҖҳжҡ–гҒӢгҒҸвҖҷ вҖҳгҒҝгҒӘгӮ’з”ҹгҒӢгҒҷвҖҷйҒ“гҒ . иҮӘ然гҒ§гҒҜгҒқгҒ®еҪ№еүІгӮ’вҖҳгҒҠж—ҘгҒ•гҒҫвҖҷгҒҢгҖҒвҖҳеӨӘйҷҪвҖҷгҒҢеҠӘгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒқгӮҢгҒ§еҸӨгӮҲгӮҠвҖҳзөұжІ»иҖ…вҖҷгҒҜвҖҳдәәж°‘гҒ®еӨӘйҷҪвҖҷгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎеә¶ж°‘гӮ’еҲҶеҲҘгҒӮгҒЈгҒҰзү©еҝғгҒӨгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰз”ҹгҒҚгӮӢйҒ“гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶе…үгҒЁгҒӘгӮҠж—Ҙе·®гҒ—гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖж–ҮгҒ§ж•ҷгҒҲгҒҰ(ж•ҷ)иӮІгҒҰгӮӢ(иӮІ)гҒ“гҒЁгҒҢвҖҳз”ҹгҒӢгҒҷвҖҷйҒ“гҒҢгҒӘгҒ„гҒӘгӮүгҖҒгҒқгҒ®ж•ҷиӮІгҒҜдҪ•гҒ®еҪ№гҒ«гӮӮз«ӢгҒҹгҒӘгҒ„гҖӮ вҖҳдәәз”ҹвҖҷгҒЁгҒҜдҪ•гҒӢ? вҖҳе‘ҪвҖҷгӮ’гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§гҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢ第дёҖгҒ гҖӮ е–үгҒӢгӮүеҮәе…ҘгӮҠгҒҷгӮӢжҒҜгҖҒвҖҳеҗёж°—(гғ„гғ«гӮ№гғ )вҖҷгҖҒвҖҳе‘јж°—(гғҠгғ«гӮ№гғ )вҖҷгҒҢвҖҳе‘Ҫ(гғўгӮҜгӮ№гғ )вҖҷгҒ гҖӮ е‘ҪгҒҜйј»гҒЁеҸЈгҒӢгӮүеҮәе…ҘгӮҠгҒҷгӮӢвҖҳйўЁвҖҷгҒ гҖӮ з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®е–үгҒҢ5еҲҶй–“гҒ§гӮӮйўЁгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜжӯ»гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ зҡҶгҒҢз”ҹгҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’йЎҳгҒҶгҖӮ гҒқгӮҢгҒҢз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®йўЁ(гғ‘гғ©гғ )гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйЎҳгҒ„(гғ‘гғ©гғ )гҒ гҖӮ вҖҳеҲ¶еәҰж•ҷиӮІвҖҷгҒ«гҒ“гҒ®йўЁгҒҢйҖҡгҒҳгӮӢгҒ®гҒӢ? еёҢжңӣгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢ? гҒӘгҒ„!

гҖҖвҖҳзңҹзҗҶвҖҷгҒЁгҒҜдҪ•гҒһгӮ„вҖҳиҷҡеҒҪвҖҷгҒЁгҒҜдҪ•гҒһгӮ„гҒЁе•ҸгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гӮ„гӮҒгӮҲгҒҶгҖӮ гҒ©гӮ“гҒӘжҷӮгҒ«вҖҳжң¬еҪ“вҖҷгҒЁиЁҖгҒ„гҖҒгҒ©гӮ“гҒӘжҷӮгҒ«вҖҳеҳҳвҖҷгҒЁиЁҖгҒҶгҒ®гҒӢгҒЁе°ӢгҒӯгӮҲгҒҶгҖӮ вҖҳеӯҳеңЁвҖҷгҒЁгҒҜгҒЁгҒӢвҖҳз„ЎвҖҷгҒЁгҒҜгҒӘгҒ©гҒЁе°ҠеӨ§гҒ¶гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гӮ„гӮҒгӮҲгҒҶгҖӮ вҖҳе–„вҖҷгҒҢгҒ©гҒҶгҒ гҒЁгҒӢвҖҳжӮӘвҖҷгҒҢгҒ©гҒҶгҒ гҒЁгҒӢвҖҳе…ұеҗҢе–„вҖҷгӮ„вҖҳе…¬е…ұгҒ®ж•өвҖҷгҒЁгҒӢгҖҒгӮҖгӮ„гҒҝгҒ«еҸЈгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гӮ„гӮҒгӮҲгҒҶгҖӮ гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒҷгӮӢвҖҳиЁҖи‘үвҖҷгҒЁгҖҒгҒҷгӮӢвҖҳжҢҜгӮӢиҲһгҒ„вҖҷгҒҢиүҜгҒ„жӮӘгҒ„гӮ’еҲҶгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ гҒқгҒҶгҒ—гҒҰгҒ“гҒқгҖҒпј“жүҚгҒ§гӮӮгӮҸгҒӢгӮҠгҖҒж–ҮзӣІгҒ®з”°иҲҺгҒ®иҖҒгҒ„гҒҹж–№гҒ§гӮӮгӮҸгҒӢгӮӢиЁҖи‘үгҒ§и©ұгҒ—гҒҰгҒ“гҒқзңҹгҒ®ж•ҷгҒҲгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиүҜгҒ„ж•ҷиӮІгҒ§гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәәгӮ’ж”ҝжІ»гҖҒзөҢжёҲгҖҒзӨҫдјҡгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒиҠёиЎ“гҒ®дё»дҪ“гҒ«гӮҖгҒӢгҒҲгӮӢж°‘дё»ж”ҝжІ»гҒҢгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖвҖҳж•ҷиӮІгҒҜзҷҫе№ҙгҒ®иЁҲвҖҷгҒЁеҸЈе…ҲгҒ гҒ‘гҒ§и©ұгҒҷдәәгҖ…гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ гҒқгҒҶгҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҖӮ дәәйЎһгҒҢгҒ“гҒ®ең°зҗғдёҠгҒ«зҸҫгӮҢгҒҹзһ¬й–“гҒӢгӮүд»Ҡж—ҘгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§дәәгҒҜжң¬иғҪгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜз”ҹгҒҚж®ӢгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ ж•ҷгҒҲгҒҰзҝ’гӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ еҺ»гӮӢ200е№ҙеүҚгҒ§гӮӮгҖҒгҒ“гҒ®вҖҳж•ҷиӮІвҖҷгҒ®жңҖгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘеё«еҢ гҒҜиҮӘ然гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ жҳҘгҖҒеӨҸгҖҒз§ӢгҖҒеҶ¬гҒ«еҝңгҒҳгҒҰжӨҚгҒҲгҒҰиӮІгҒҰгҒҰеҸҺгӮҒгҒҰгҒ“гҒқз”ҹгҒҚгӮӢйҒ“гҒҢй–ӢгҒӢгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’и©ұгҒ—гҖҒеҲҶеҲҘгҒӮгҒЈгҒҰзү©еҝғгҒӨгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ гҒқгҒ®ж•ҷгҒҲгӮ’гҖҒе…ҲгҒ«еҲҶеҲҘгҒҢгҒӨгҒ„гҒҰзү©еҝғгҒӨгҒ„гҒҹжқ‘гҒ®еӨ§дәәгҒҹгҒЎгҒҢжүӢдјқгҒЈгҒҹгҖӮ гҒқгҒ®жҷӮгҒ«гҒҜиіҮжң¬дё»зҫ©з”ЈжҘӯж–ҮжҳҺгӮ’еҫҢжҠјгҒ—гҒҷгӮӢвҖҳгӮӨгғҮгӮӘгғӯгӮ®гғји«ӢиІ жҘӯиҖ…вҖҷгӮүгҒҜж•ҷиӮІгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒҸгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

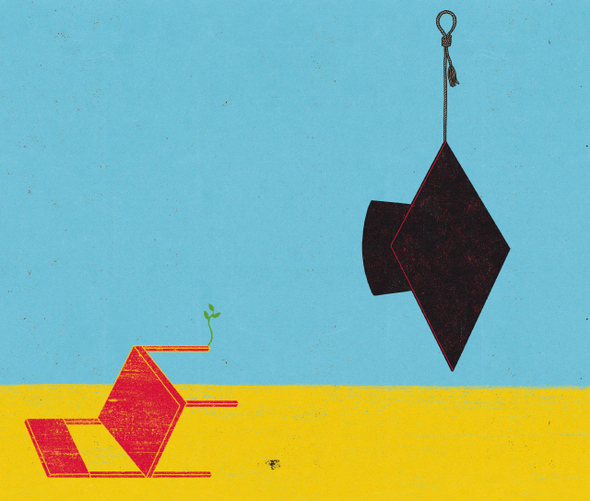

еҲ¶еәҰж•ҷиӮІгҒ§гҖҒеҗӣгҒҜдҪ“еҲ¶гҒ®гғҚгӮёйҮҳгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгғҚгӮёйҮҳгӮ’еүҠгӮӢж©ҹжў°е·ҘгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„

гҖҖж•ҷиӮІгҒ®зӘ®жҘөзӣ®зҡ„гҒҜдҪ•гҒӢ? дәәгӮӮвҖҳз”ҹе‘ҪдҪ“вҖҷгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүжӯ»гҒӘгҒҡгҒ«з”ҹгҒҚж®ӢгӮҚгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҖҒиҮӘгӮүиә«гҒ®еӣһгӮҠгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ гҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜе№јгҒ„жҷӮгҒӢгӮүзҶұеҝғгҒ«жүӢи¶ігӮ’йҒҠгҒ°гҒӣгҖҒгҒӢгӮүгҒ гӮ’йҒҠгҒ°гҒӣгҖҒйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҖҒзқҖгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒеҜқгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢгҒӢгӮүгҒ гӮ’дҪңгӮҠгҖҒеҝғгҒҢгҒ‘гӮ’еӮҷгҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ д»ҠвҖҳж•ҷиӮІиҖ…вҖҷгҒҹгҒЎгҒҢгҒ“гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢ? гӮӮгҒ—гӮ„вҖҳж•ҷ科жӣёвҖҷгӮ’дё№еҝөгҒ«иҰҡгҒҲгҒҰгҖҒдёҖгҒӨгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„вҖҳжӯЈи§ЈвҖҷгӮ’жҜӣжҠңгҒҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҢҮж‘ҳгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒй ӯгҒ•гҒҲгӮҲгҒҸеӣһгҒӣгҒ°гҖҒзҫҺе‘ігҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гӮ’йЈҹгҒ№гҒҰе®үжҘҪгҒ«жҡ®гӮүгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒқгҒқгҒ®гҒӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢ? гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§жң¬еҪ“гҒ«дәәз”ҹгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«жӯЈи§ЈгҒҜдёҖгҒӨгҒ гҒ‘гҒӘгҒ®гҒӢ? дәәгҒҜдёҖдәәгҒ§иҮӘеҲҶгҒ®иә«гҒ®еӣһгӮҠгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢз”ҹе‘ҪдҪ“гҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒдә’гҒ„гҒ«еҠ©гҒ‘еҗҲгҒ„гҒӘгҒҢгӮүз”ҹгҒҚгӮӢгҒ»гҒӢгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ гҒқгҒҶгҒӘгӮүгҒ°гҖҒйӣҶгҒҫгҒЈгҒҰжҡ®гӮүгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒи©ұгӮ’дәӨгӮҸгҒ—гҒҰвҖҳгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғівҖҷгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ дәәз”ҹгҒ«вҖҳжӯЈи§ЈвҖҷгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӘгӮүгҖҒгҒқгӮҢгӮ’дә’гҒ„гҒ«зҹҘгӮүгҒӣгҒҰзҡҶгҒҢеҗҢгҒҳгҒҸдёҖз·’гҒ«жҡ®гӮүгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ вҖҳзҹҘгӮүгҒҡгҒ«гҒ„гӮӢдәәгҒ«зҹҘгӮүгҒӣгӮҲгҒҶгҒЁгӮӮгҒӣгҒҡгҖҒзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒ«иЁҠгҒ“гҒҶгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹж¬ІгӮӮеҮәгҒҷгҒӘгҖӮвҖҷгҒ“гӮҢгҒҢз”ҹгҒҚгӮӢйҒ“гҖҒдә’гҒ„гҒ«еҠ©гҒ‘гӮҲгҒҶгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢвҖҳж•ҷиӮІвҖҷгҒӢ?

гҖҖвҖҳж•ҷиӮІгҒ®з©¶жҘөзӣ®зҡ„гҒҜеҖӢдҪ“з”ҹеӯҳз¶ӯжҢҒиғҪеҠӣгӮ’еҹ№йӨҠгҒ—зӨҫдјҡжҖ§гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹеҚ”еҗҢиғҪеҠӣгӮ’иӮІжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮвҖҷ(гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҠӣгҒ®гҒӮгӮӢвҖҳеӯҰиҖ…вҖҷгҒҹгҒЎгҒҢеҠӣгҒ®еј·гҒ„еӣҪгҒӢгӮүеҜҶијёе…ҘгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹйӣЈгҒ—гҒ„еӯҰе•ҸгҒӘгҒҫгӮҠгҒ§жӣёгҒ„гҒҰгҒ“гҒқеҫҖе№ҙгҒ®еӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгӮүгҒ—гҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ гҒ гҒӢгӮүвҖҳзөһйҰ–еҲ‘вҖҷгғўгғҺгҒ гӮҲгҖӮ)

гҖҖд»ҠгҖҒеҲ¶еәҰж•ҷиӮІгҒ®зҸҫе ҙгҒ§гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж•ҷиӮІгҒҢжҲҗгӮҠз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢ? з§ҒгҒҢиҰӢгӮӢгҒ«гҒҜйҒ•гҒҶгҖӮ гҒқгҒҶгҒ„гҒҶз§ҒгӮӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж•ҷиӮІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰиҰӢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒгҒ•гҒӣгҒҰиҰӢгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮ зҸҫеңЁгҒ®еҲ¶еәҰж•ҷиӮІгҒҜдәәгҒЁиҮӘ然гҒҢдә’гҒ„гҒ«дё–и©ұгҒ—еҗҲгӮҸгҒҡгҖҒиҮӘ然гҒҜеҲ©з”ЁгҒ гҒ‘гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒжңЁгҒЁжЈ®гӮ’зҮғгӮ„гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒд»–гҒ®з”ҹгҒҚгӮӮгҒ®гҒҹгҒЎгҒҢзҡҶе‘ҪгӮ’еӨұгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдәәеҗҢеЈ«гҒ гҒ‘гҒҢз”ҹгҒҚж®ӢгӮӢйҒ“гҒҢгҒӮгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҒқгҒ®йҒ“гӮ’жҺўгҒқгҒҶгҒЁжҚ©гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҒ“гҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢ? ж Ҫеҹ№гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ®гҒӮгӮӢдәәгҒӘгӮүзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ е°ҸйәҰгӮӮгҖҒйәҰгӮӮгҖҒзЁІгӮӮгҖҒиұҶгӮӮгҖҒгҒЁгҒҶгӮӮгӮҚгҒ“гҒ—гӮӮгҖҒдәәгӮӮдёҖдәәгҒ§жҡ®гӮүгҒҷйҒ“гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ дәәгӮӮ家з•ңгӮӮгҒқгӮҢгӮ’йЈҹгҒ№гҒҡгҒ«гҒҜз”ҹгҒҚгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒ®зұізІ’гӮӮгҖҒдәәгҒҢдё–и©ұгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°з”ҹгҒҚгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ жҜҺе№ҙеҸҺз©«гҒ—гҒҰгҖҒж¬ЎгҒ®е№ҙгҒ«еңҹгҒ«еҹӢгӮҒгҒҰгҒ“гҒқиҳҮгӮӢгҖӮ дәәгҖ…гҒҜгҒ“гҒ®зұізІ’гҒ«ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҰз”ҹгҒҚгҖҒгҒ“гҒ®зұізІ’гӮӮдәәгҒҢдё–и©ұгҒ—гҒҰгҒ“гҒқз”ҹгҒҚгӮӢйҒ“гҒҢй–ӢгҒӢгӮҢгӮӢгҖӮ гҒӘгҒңдәәгҒ гҒ‘гҒҢеёҢжңӣгҒӘгҒ®гҒӢ? е‘ҪгҒЁгҒ—гҒҰеҮәе…ҘгӮҠгҒҷгӮӢйўЁгӮӮгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®гҒӢгӮүгҒ гҒ®дёӯгӮ’жөҒгӮҢгӮӢж°ҙгӮӮгҖҒиЎҖгӮ’гҒӮгҒҹгҒҹгӮҒгӮӢж—Ҙе·®гҒ—гӮӮгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢйЈҹгҒ№зү©гҖҒзқҖгӮӢгӮӮгҒ®гҖҒеҜқеәҠгҒ«еҪ№з«ӢгҒӨгӮӮгҒ®гҒӘгҒ©гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒ®еңҹең°гҒ«гӮӮеёҢжңӣгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢ? йәҰгҒЁгғҲгӮҰгғўгғӯгӮігӮ·гҒ®еёҢжңӣгӮ’жӯҢгҒЈгҒҰдҪ•гҒҢжӮӘгҒ„гҒ®гҒӢ?

гҖҖеҺ»гӮӢ3жңҲ25ж—ҘгҖҒж…¶еҢ—(гӮӯгғ§гғігғ–гӮҜ)ең°еҹҹгҒ®иҮӘеҫӢеһӢз§Ғз«Ӣй«ҳгҒ§е…Ёж Ўдё»еёӯгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹй«ҳж Ў2е№ҙз”ҹгҒҢгӮўгғ‘гғјгғҲгҒ®20йҡҺгҒӢгӮүйЈӣгҒійҷҚгӮҠгҒҹгҖӮ вҖҳз§ҒгҒ®й ӯгҒҢеҝғиҮ“гӮ’йҪ§гҒЈгҒҰйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҖҒгӮӮгҒҶгҒ“гӮҢд»ҘдёҠиҖҗгҒҲгӮүгӮҢгҒӘгҒ„вҖҷгҒЁгҒ„гҒҶж–ҮгӮ’ж®ӢгҒ—гҒҹгҒЁиЁҖгҒҶгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҢз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®ж•ҷиӮІзҸҫе®ҹгҒ гҖӮ

гҖҖвҖҳеҝғгҒ®зҪ®гҒҚгҒ©гҒ“гӮҚгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮй ӯгҒ гҒ‘гӮ’дҪҝгҒҲгҖӮ гҒӢгӮүгҒ гӮӮжүӢи¶ігӮӮйҒ©жҷӮгҒ«гҒЎгӮғгӮ“гҒЁйҒҠгҒ°гҒӣгӮүгӮҢгҒҡвҖҳгӮӯгғ§гғігӮ·гғјвҖҷгӮ„вҖҳгӮҫгғігғ“вҖҷгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮй ӯгҒ•гҒҲгӮҲгҒҸи»ўгҒҢгҒӣгӮүгӮҢгӮҢгҒ°гҒқгӮҢгҒ§иүҜгҒ„гҖӮ еҗӣгӮ’еҫ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜвҖҳиіҮжң¬дё»зҫ©дәәжқҗеёӮе ҙвҖҷгҒ гҖӮ еҗӣгҒҜеЈІгҒЈгҒҹгӮҠиІ·гҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢдҪ“еҲ¶гҒ®гғҚгӮёйҮҳгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„гҖӮ з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜвҖҳжЁ©еҠӣгҒЁдҪ“еҲ¶гҒ®е®ҲгӮҠжүӢвҖҷгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғҚгӮёйҮҳгӮ’еүҠгӮӢж©ҹжў°е·ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҒ гҒ‘гҒ гҖӮвҖҷгҒ“гҒ®з”ҹеҫ’гҒҢиҒһгҒ„гҒҹи©ұгҒҜвҖҳе№»иҒҙвҖҷгҒ гҒЈгҒҹгҒӢ?

гҖҖдёғеҚҒгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҹгҒ“гҒ®йҪўгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮз§ҒгҒҜеӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒЁйҒҠгҒігҒҹгҒ„гҖӮ е…Ёиә«гҒ§йҒҠгҒігҒҹгҒ„гҖӮ зҶұеҝғгҒ«жүӢи¶ігҒЁгҒӢгӮүгҒ гӮ’йҒҠгҒ°гҒӣгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®дё–гҒ®дёӯгҒ«еҪ№з«ӢгҒӨвҖҳеӢӨеӢүгҒӘеғҚгҒҚжүӢвҖҷгҒЁгҒ—гҒҰиӮІгҒҰгҒҹгҒ„гҖӮ иҮӘ然гҒ®дёӯгҒ§еҲҶеҲҘгҒҢгҒӨгҒҚзү©еҝғгҒҢгҒӨгҒҸзҜҖгҒ®гҒӮгӮӢдәәгҒ«иӮІгҒӨгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ е…ұгҒ«еӯҰгҒігҖҒдә’гҒ„гҒ«ж•ҷгҒҲгӮ’гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

иЁіJ.S(3994еӯ—)