米国、「朝鮮半島危機の際の国連軍司令部の役割」を強調…日本の介入の可能性高まる

国連軍司令部の任務、朝鮮半島の危機管理にまで拡大した場合は

1970年代に結ばれた関係約定を根拠に

休戦協定を名分に未来連合司令部の指揮が可能に

韓国軍作戦統制権との衝突は必至

国連軍司令部の後方基地がある日本の地位も高まる

有事の際、戦力提供国として介入する可能性も

米国、国連軍司令部再活性化プログラムなど

「戦作権移管後の管理方式の変化を考えている」

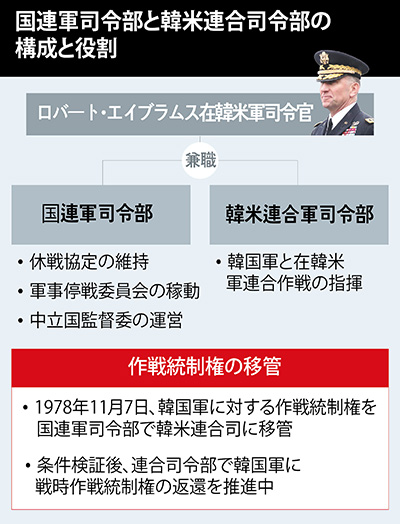

米国が戦時作戦統制権(戦作権)の移管後、朝鮮半島の危機管理に国連軍司令部(国連司)が参加すべきだという立場を示したことが明らかになり、一部では国連軍司令部を、韓国軍を統制する機関に発展させることを目指しているのではないかという声もあがっている。平時に停戦協定を順守しているかどうかを管理する国連軍司令部の任務が、朝鮮半島の危機管理にまで拡大されると、韓国軍の作戦統制権と衝突する恐れがあるためだ。

国連軍司令部は1950年6月、朝鮮戦争勃発直後、国連の対応処置で設立された軍事機構だ。国連軍司令部はこれまで韓国軍に対する作戦統制権を行使し、1953年7月に締結された停戦協定にも当事者として署名した。国連軍司令部の韓国軍に対する作戦統制権は1978年11月の韓米連合軍司令部(連合司)が創設されてから、連合司令部に移された。

米国が国連軍司令部の任務を朝鮮半島の危機管理にまで拡大した場合、戦作権の移管後、韓国軍大将が司令官を務めるいわゆる「未来連合司令部」とどのような関係を結ぶかが争点になる。1970年代に結ばれた合同参謀本部-国連軍司令部-連合軍司令部の関係約定(TOR)に、停戦協定が維持される限り国連軍司令部が連合司令部を指揮するという内容が含まれているという。国連軍司令部の作戦統制権が連合司令部に移管されたのと相反する内容だが、在韓米軍司令官が連合司令官と国連司令官を兼任するこれまでの構造では特に問題にならなかった。

しかし、未来連合司令部の指揮のもと、朝鮮半島の危機状況が発生した際は、事情が変わる。米国の主張どおり、国連軍司令部が危機管理に参加した場合、韓国からは未来連合司令官と合同参謀議長が、米国からは在韓米軍司令官(未来連合司令部副司令官)と国連司令官が入る形になる。ここに現在の関係約定を当てはめると、国連軍司令部が停戦協定の維持を掲げ、未来連合司に指揮権を行使できるようになる。米国が在韓米軍司令官と国連司令官を分離することで、戦作権の移管後も国連司令官の名で韓国軍を統制するという見通しもある。

米国が朝鮮半島における軍事的衝突・挑発など有事の際、停戦協定が維持されるべきだと強調するのも、こうした論理を背景にしている。停戦協定が維持されてこそ、それに基づいた国連軍司令部の指揮権を主張できるからだ。

そうなれば、国連軍司令部が連合軍司令部の代わりに朝鮮半島の安保状況に影響力を発揮できる構造になる。この過程で、国連軍司令部の後方基地がある日本の地位が高まる可能性があるという懸念の声もあがっている。国連軍司令部の後方基地は、有事の際、戦力提供国の兵力と装備の支援を受け、韓国に展開する役割を果たす。韓国はいかなる形であれ、日本の介入を想定していないが、実際に状況が発生すれば、米国は日本の支援を要請する可能性が高い。

先月の韓米合同指揮所演習で、国連軍司令部主導で日本の介入状況を想定した訓練が実施されたとして議論になったことを受け、国防部は4日「日本は朝鮮戦争の参戦国ではなく、戦力提供国として活動できないというのが国防部の立場であり、今回の訓練で自衛隊の介入状況を想定した部分はなかった」という立場を発表した。

米国が、いわゆる「国連軍司令部再活性化」プログラムによって、国連軍司令部を実質的な多国籍軍事機構へと強化しようとする動きを見せているのも、このような流れと無関係ではない。国連軍司令部は昨年7月以後、米軍ではなく外国軍将軍を副司令官に任命した。匿名を希望したある軍事専門家は、「国連軍司令部の役割や規模の拡大は、戦作権移管後の米国の朝鮮半島管理方式の変化を孕んでいる」とし、「韓米の利害が食い違っているため、戦作権の移管日程にも影響を及ぼしかねない」と指摘した。

訳H.J