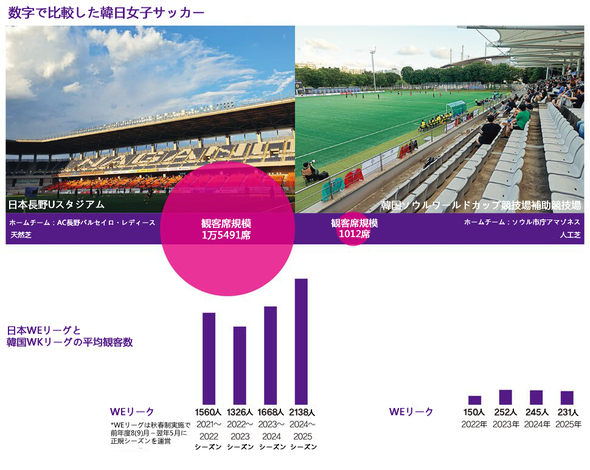

平均観客2138人対231人…競技場に投影された韓日女子サッカーの格差

日本プロリーグ、新潟vs長野の開幕戦

サポーター・球団・インフラが一体となって盛り上げ

韓国実業リーグ、現代製鉄vsソウル市庁の試合

劣悪な施設に観客も少なく静かな競技場

#シーン1

「俺たちがついてるさ、新潟! (…)愛してる新潟」(チャント「アイシテルニイガタ」)

2025年8月9日土曜日午後3時50分、長野県長野市の「長野Uスタジアム」前。コバヤシ・トモヒロさん(40)はアルビレックス新潟レディース(以下新潟)の名前が書かれた大きな横断幕の横で銀色の太鼓を力強く叩いていた。高校生のユウマさん(17)はその隣で、昨年小遣いを貯めて買ったという6千円の小さな銀色の太鼓をどんどん鳴らしていた。2人の周辺に新潟サポーターたち150人余りが大小の旗を振り回し、声を張り上げて「アイシテルニイガタ」を歌っていた。

この日は日本女子サッカーのプロリーグ「SOMPO WEリーグ」2025/2026シーズンの開幕戦の日。アウェイチームの新潟とホームチームの「AC長野パルセイルレディース」(以下長野)の試合が午後6時から行われる予定だった。新潟のサポーターたちの「アイシテルニイガタ」が4回目に突入した時、新潟の選手24人とコーチ陣7人が乗ったチームバスが競技場の進入路に姿を現した。バスが新潟サポーターたちの前にしばらく停まると、選手たちが車窓の外のサポーターたちに向かって手を振った。サポーターたちの声がさらに大きくなった。バスが視野から完全に消えてから、サポーターたちはようやくチャント(応援歌)を止めた。バス到着1時間前の午後3時ごろからバスを待っていたサポーターが新潟チームの選手たちを熱く迎える「入り待ち」は3~4分で終わった。サポーターたちは満足げな笑顔で競技場の中へと向かった。

#シーン2

2025年7月21日月曜日午後6時30分、ソウル麻浦区上岩洞(マポグ・サンアムドン)のソウルワールドカップ競技場の補助競技場(サブトラック)前。30分後にはこの競技場で韓国女子サッカー最上位リーグの「WKリーグ」の仁川現代製鉄レッドエンジェルスWFCとソウル市庁アマゾネスの試合が開かれる。仁川現代製鉄は2013年から11年連続優勝を譲らなかったWKリーグの伝統の強豪であり、ソウル市庁は2025年シーズン19ラウンドが行われる間、2敗だけを記録している新興の星だ。仁川現代製鉄は女子サッカーチームの中で年間運営予算が60億ウォン(約6億3700万円)台で財政規模が最も大きく、サポーターの層も厚い。その上、この試合がある5日前の7月16日、韓国女子サッカーチームは東アジアE-1サッカー選手権2025で20年ぶりに優勝を収めた。

ところが、競技場に向かう道は驚くほど静かだった。まるで夕方の散歩道を歩いているようだった。補助競技場の右側には、ソウルを本拠地とするKリーグ所属のFCソウルのホーム球場であるソウルワールドカップ競技場の主競技場(メインスタジアム)が見える。FCソウルの試合が行われる時、メインスタジアムの周辺は人だかりができる。子どものためのエアバウンス(風船遊び)など各種の遊び施設とスポーツ用品メーカーの景品イベントがあちこちで行われる。焼き鳥、バーベキューチキン、ソーセージ、丼物、ピザ、ステーキ、お好み焼き、ジェラートなど、多様な国籍の食べ物を売るフードトラックの前には、食べ物を買おうとする観客で長蛇の列ができる。駐車スペースを探すのも難しい。

一方、同じソウルを本拠地とするソウル市庁アマゾネスのホーム試合には、そのような賑わいはなかった。試合開始20分前という時間でも、1012席に過ぎない補助競技場の観客席は10%も埋まっていなかった。

#再びシーン1

8月9日午後4時10分、長野Uスタジアム。入り待ちを終えた新潟のサポーターたちが競技場に入るためにチケットを確認する長い列に並んでいだ。チケットの値段は1500円(自由席)から4千円(指定席)台だ。普段着を着た観客はあまり見当たらなかった。新潟を応援する人たちは新潟のホームユニフォームを、長野を応援する彼らは長野のユニフォームを着ていた。両チームともホームユニフォームがオレンジ色で、入場するために並んだ列がオレンジ色に輝いていた。この日、長野Uスタジアムは両チームの応援席を合わせて1820人が観客席を埋めた。

スタジアムの中は小さな地域祭りのようだった。試合を見に来た子どもたちは入場するやいなやイベントゾーンに駆け寄った。輪投げ、おもちゃが入ったプラスチック容器を釣るミニ釣り場の前に、子どもたちが並んでいた。食べ物販売ブースでは香ばしい匂いが漂っていた。お好み焼きをアレンジした「侍焼き」の匂いだった。ステーキ丼、牛肉の天ぷら、明太子タルタル唐揚げ、イチゴかき氷、マンゴーかき氷などのメニューが並んでいた。

サポーターたちはグッズの購入に余念がなかった。この日、新潟はアウェイ試合にもかかわらず、2025/2026シーズン開幕を記念してポップアップのグッズショップを開いた。グッズショップの長い列に並んでいた会社員のユキさん(30)は、新潟の攻撃力を誇るMFの滝川結女の写真が刻まれたキーホルダーをすでにバッグに3つもつけていた。「153センチの小さな体で、足にエンジンがかかったように走り出す滝川結女選手の攻撃力に惚れた」と語ったユキさんは、友達に渡す滝川結女のキーリングを3つ、滝川の写真が印刷された応援用タオル2枚を手に持っていた。

東京から7時間運転して試合を見に来たというワタナベ・ミオさん(25)は、この日が誕生日だという。ワタナベさんは日本で国民的な人気を誇る選手の川澄奈穂美が2023年に米国から日本の新潟チームに移籍したことを機に、新潟のサポーターになった。ワタナベさんは「誕生日に試合が行われることを知って、これはもう競技場に行かなきゃと思い、チケットを予約した」と語った。ワタナベさんはグッズショップで自分への誕生日プレゼントとして、川澄奈穂美の応援タオルと滝川結女の「長野限定」ストラップを買った。隣にある200円のランダムガチャガチャも回した。グッズショップで働いていた新潟チーム担当者は「普段より2倍以上グッズが売れた」と喜んでいた。

#再びシーン2

7月21日、ソウルワールドカップ競技場の補助競技場に入る際は、何の制約もなかった。準プロリーグであるWKリーグ所属の7球団はチケットを販売していない。無料で入場できる。メボン山を散歩する途中、競技場に立ち寄ったというイム・ドヨンさん(66)は「特定チームのサポーターではないが、通りすがりに試合が開かれれば観たりする」と語った。イムさんは50人余りが入場した観客席を眺めながら「暑いわりには普段より観客が多く来た方」だと付け加えた。

仁川現代製鉄の遠征観客席で試合開始を待っていたイ・テヒさんは「実は観客席にあまりにも人がいなくて、選手たちに申し訳ない気持ちもある」とし、「男子2部リーグのKリーグ2でも、昇降戦があるため、アウェイ試合でも観客席が全席埋まることが多いのに、女子サッカーはご覧の通り応援団もなく興行する要素があまりにもない」と苦々しげに語った。男女混合サッカークラブでプレーしている小学生のキム・アヨンさん(12、仮名)は、「誰も応援していないから、私も応援するのがちょっと(気が引ける)」と言いながら、母親のそばで静かに試合を観ていた。

競技場と観客席の他に余分の空間がない補助競技場には、フードコートも、応援団も、グッズショップもない。サポーターたちは外部から食べ物を持ち込んでいる。ユニフォームを買うのも容易ではない。 水原FCウィミンを除いては、女子選手のユニフォームも販売していない。サポーターたちが自らオンラインコミュニティを作り、ユニフォームの需要を調査した後、球団に何枚か作ってほしいと要請している。WKリーグのサポーターたちに(球団から)サービスは与えられない。サポーターたち自ら作っていかなければならない。

■一時的な関心の後、同じような下り坂

ハンギョレ21は「危機」であるにもかかわらず「危機」の兆候を探る人さえほとんどいない韓国女子サッカーの現在を取材した。そして、日本女子サッカーの「現在」はどのように作られたのかを知るために、2025年8月5日から10日まで新潟県と長野県、岡山県、広島県を訪れた。

日本は2011年、誰も予想できなかった瞬間、女子サッカー界の「新興強者」に浮上した。その年開かれたドイツ女子ワールドカップで、日本(なでしこJAPAN)は当時国際サッカー連盟(FIFA)女子サッカーランキング1位の米国と行った決勝戦で、逆転に逆転を繰り返し2対2の同点となった後、PK戦で勝って優勝カップを手にした。日本時間で午前3時に行われた決勝戦を大きな期待もなく見守った日本列島は、歓喜に沸き立った。韓国でも驚きの眼でその光景を見守った。

ところが、それより1年前、韓国女子サッカーも世界を揺るがしたことがあった。2010年、トリニダード・トバゴで行われたFIFA U17女子ワールドカップで、韓国代表チームは誰も予想できなかった優勝を果たした。寂しく空港を発ったU17女子青少年代表チームは、入国場で誰よりも大きな歓迎を受けた。花輪の首飾りやオープンカーパレード、李明博(イ・ミョンバク)大統領(当時)との昼食会などが選手たちを待っていた。世代別代表チームといっても、FIFAワールドカップ優勝は韓国男女サッカーを合わせて初めてだった。男子サッカー代表チームは、まだ一度もFIFAワールドカップで優勝を果たしていない。日本女子チームのFIFAワールドカップ優勝も同じだった。

2年にかけてそれぞれ成し遂げたこの2つの優勝の後、両国の女子サッカーはどのような経路を辿ったのだろうか。日本の女子サッカーの人気は一時期盛り上がった。ナショナルチームのW杯優勝であるだけに、注目度は高かった。当時優勝の主役として後半44分に同点ゴールを決めた澤穂希が所属するINAC神戸レオネッサの試合には、観衆1万7812人が集まった。これまでINAC神戸レオネッサのホーム試合の平均観客数は800人台だった。20倍以上になった観客数に、「奇跡」「熱気」という言葉が飛び交った。観客は集まったが、女子サッカーのインフラへの投資は微々たるものだった。その後、日本は国際大会でこれといった成績を出せず、女子サッカーに対する関心は消えていった。

■問題に気付いた日本、プロリーグ創設

韓国はさらに深刻だった。優勝後「少しでも」盛り上がったことも、人気もなかった。インフラ構築のための投資があるはずもない。しばしのパレードとちょっとしたイベントがあっただけだ。それから14年後、韓国女子サッカーは状況がさらに暗くなった。女子サッカー全般を運営・管理する公益法人韓国女子サッカー連盟は2024年、女子サッカー最上位リーグの「WKリーグを運営する資金がない」として、運営放棄の意思を表わした。プロスポーツの土台といえる女子生徒・学生たちがプレーできる小中高大学のチームは毎年生まれたり消えたりを繰り返し、全体的には数が減っている。2010年にU17女子青少年代表チームが優勝した時、1629人だった専門登録選手は、2025年4月現在、1462人に減った。

日本は遅ればせながら問題に気づいた。2011年ワールドカップ優勝以後、2015年ワールドカップでも準優勝を果たしたが、2019年にはベスト16にとどまった。成績不振に危機感を感じた日本は、2020年東京五輪(新型コロナウイルス感染症によって実際には2021年に開催)をきっかけに、他のスポーツと共に日本女子サッカーも再び開花する機会を模索した。その案として提示されたのがプロサッカーリーグの創設だった。当時、日本女子サッカーの最上位リーグだったなでしこリーグは準プロリーグだった。所属チームの財政状況によって少しずつ違ったが、準プロリーグに所属する日本女子サッカー専門選手たちのほとんどは午前9時から午後6時まで働き、午後7時から9時までトレーニングと練習をした後、週末に試合をする「兼業」状態だった。日本が女子サッカーワールドカップで優勝と準優勝、ベスト16を行き来する間、英国とスペインなど欧州女子サッカーはそれぞれ2018年と2022年にプロ化を進めながら、資本を誘致し投資を増やして成長の基盤を整えていった。日本もこれに合わせて2020年6月、女性を意味する英単語「ウィミン(Women)」の頭文字「W」と「力を吹き込む」を意味する英単語「エンパワーメント(Empowerment)」の頭文字「E」をそれぞれ取って「WEリーグ」という名前の日本女子サッカー最上位プロリーグを発足させた。

■チームサービス、学園スポーツの後押しで蘇ったファンダム

WEリーグ発足後、5回目のシーズンが始まった2025年8月9日、開幕試合が行われた長野Uスタジアムを訪れたサポーターは、誰よりもサッカーを楽しんでいた。新潟から216キロ離れた長野まで5時間運転してきたというアンナさん(22)夫妻は、競技場に到着するやいなや、赤と黒のペンキで「開幕一戦必勝」と書いた応援幕を作った。夫婦は両側から応援幕を持って、試合中は席に座ることもなく新潟の選手たちを応援した。小さな太鼓を叩いていた高校生のユウマさんとユウセイさんらは「勝利のムードを高めるために」と言って「Niigata is our life」、「新潟は一つ」と書かれたプラカードを持って競技場のあちこちを歩き回った。

前半43分。左サイドを担当する新潟のFW山本結菜が左足でDFの頭を越えてボールを上げたが、惜しくもゴールにはつながらなかった。サポーターは残念なときこそさらに大きく応援歌を歌った。後半12分。ついにゴールポストが揺れた。山本結菜が左からドリブルで突破した後、蹴り上げたクロスを滝川結女が見事なヘディングで押し込み、新潟チームが先制ゴールを決めた。競技場が歓声で揺れた。2歳の娘を連れて競技場を訪れたエリさん(43)は娘と一緒に拍手をしながら「とても幸せです、もうたまりません」と記者に笑顔で語った。アルビレックス新潟男子サッカーチームのファンだったが、2年前から女子サッカーも一緒に見ているというフジタケベさん(38)も淡々と試合を見ていたが、その場で飛び上がって喜んだ。

この日、長野Uスタジアムを埋め尽くした1820人の観客数は、2024/2025シーズンの長野ホーム球場の平均観客1143人をはるかに上回った。日本のWEリーグは、サッカーを暮らしの中心に置いて日常を生きるサポーターと共に盛り上がっていた。女子サッカーが蘇った背景には、プロリーグになって共に成長したプロチームのサービスと、これに呼応するサポーターの熱狂、そしてプロリーグを後押しする小中高大学などの学校のクラブとユースチーム(青少年チーム)、地域インフラなどの活性化がある。

■バラエティー番組は大ヒットしたが、現実は退行する韓国

韓国はどうか。女性の人権が普遍的な社会争点になり、女性のスポーツ活動が活性化し、TVのバラエティー番組「ゴールを打つ彼女たち(Shooting Stars)」が人気を集め始めた。そして、2020年に2412人だった女子フットサル同好会の選手は、2023年に5242人へと2倍以上になった。女子フットサルチームも2020年の12チームから2023年には75チームへと3年間で6倍以上になった(大韓サッカー協会の統計)。ところが、韓国のWKリーグは2009年創設以来、引き続き準プロリーグに留まり、形式的な運営で観客にそっぽを向かれ、小中高大学の女子サッカーのインフラはますます萎縮している。

このように、もともと狭い状態からさらに狭くなっている少女たちの運動場が、大きく開かれる日は来るのだろうか。ハンギョレ21は、韓国女子サッカーが直面している「今、ここ」の現実を漏れなく探っていく。

訳H.J