「AIが描いた絵」著作権は認められるか?…転機を迎えた知的財産権論議

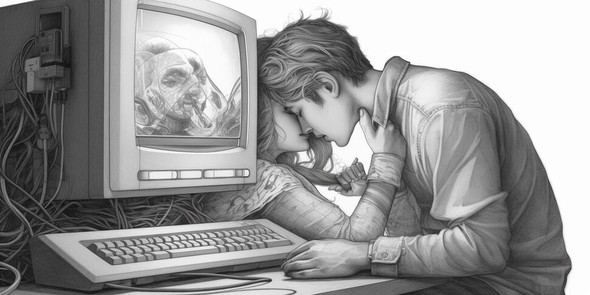

「芸術家たちが人工知能(AI)を創作ツールとして活用しはじめていることから、著作権は新たな領域へと足を踏み入れつつある」。昨年8月、米国ワシントンDC連邦地方裁判所のベリル・ハウエル判事は、人間の介入を受けずにAIが描いた絵の著作権登録を拒否した米国特許庁の処分を「正当」とする判決を下した際に、このように述べた。

生成AIの急激な発展により、グローバルな知識財産権論議も大きな転機を迎えている。生成AIが何の制約も受けずにデータを吸収して生み出す結果に「法的な権利」は付与できのるか、AIを「作者」とみなせるのかなどの知識財産権についての問いに、本格的に直面しているのだ。

現在、米国をはじめとするほとんどの国では、自然人ではないAIは「発明者とはなれない」と判断されている。米国の著作権登録実務便覧は「作品の著作性が認められるためには、人間によって作られたものでなければならない」と規定している。これに則り、人間の著作者の創意的な入力や介入なしに無作為または自動的に作動する機械によって生成されたり、単純な機械的過程を通じて生成されたりしたものは、著作物として登録されない。

英国は2022年、AIが「あらゆる目的で」多数の著作物を含むデータを収集・分析するテキスト・データマイニング(TDM)を容認する著作権法改正を推進したが、音楽業界などの著作者たちの反発で中断している。

しかし、著作者が生成AIを創作ツールとして活用するケースが増えるとともに、生成AIの学習に使われるデータの著作権問題が本格化するにつれ、人間だけを権利主体として認める既存の法体系には新たな空白が生じてきた。釜山大学一般大学院(科学技術革新専攻)のケ・スンギュン教授は「人間のみが何かをなしうるという考えを前提として法体系は構築されているが、AIが次第に人間の領域に入ってくるにつれ、法体系が全般的に動揺している」と語った。

「AI=準主体」という概念を提案してきたケ教授は、「法において法人は観念としてのみ存在するが、人間のような権利と責任を付与されているように、AIも『人間に準ずる主体』と規定しうる」と説明する。同氏は「法人という概念も人間が加工した抽象的な概念」だとし、「AIも目に見えないが、AIを代理人として、人間を本人とみなして法律関係を設定できるだろう」と述べた。

一方、韓国政府は昨年12月に「人工知能著作権ガイドライン」を発表したのに続き、先日、著作権保護技術の開発に乗り出すことを表明した。生成AIに学習させた著作物の追跡・管理技術の開発に、2026年の完了を目標として4月に着手する。文化体育観光部著作権産業課の関係者は「やはり民間企業は著作権保護技術の開発や投資に消極的なため、政府がAIのデータ学習問題に起因する著作権問題の解決に取り組もうとの趣旨」からのものだとし、「今後、著作権保護技術が有意義な水準にまで開発されれば、学界や産業界など様々な分野でそれを利用できると考える」と説明した。

訳D.K