空気ではなく水と反応してさびた、酸化鉄のため

数十億年前の水が豊富だった時代の痕跡

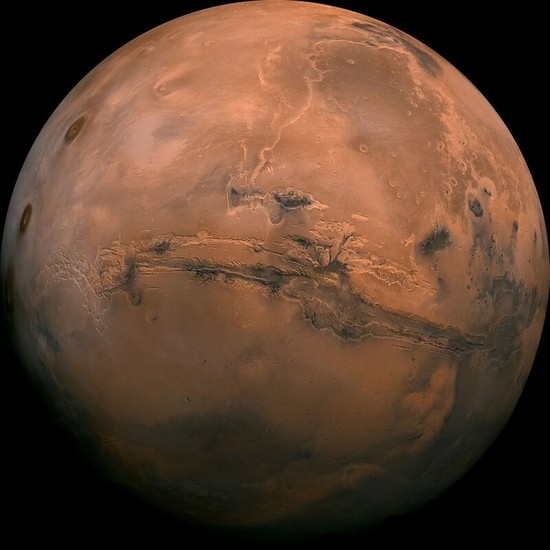

太陽系の惑星は、表面と大気を構成する物質の特性に応じて、それぞれ違った色を帯びている。表面に鉄成分の岩石が多い水星は濃厚な灰色、海が表面を覆っている地球は青色、大気中にメタンが豊富な天王星と海王星は、それぞれ青緑色と青色だ。

火星は太陽系惑星のなかで唯一、赤色を帯びる惑星だ。科学者は数十年にわたる宇宙観測を通じて、この赤色が酸化鉄、すなわち、さびついた鉄の成分によるものであることを明らかにした。火星の岩石に含まれる鉄が、地表面や大気中の水や酸素と反応してさびつき、赤色を帯びることになったということだ。

長い年月の風化作用を経て、ちりに分解された酸化鉄は、数十億年かけて風に乗って火星全域に広がり、現在の火星を赤い惑星にした。

しかし、火星で酸化鉄が具体的にどのような過程を経て生成されたのかについては、科学界の論議の的だった。争点の中心は、鉄がさびつく過程に水が介入したのかどうかという点だ。

これまでの宇宙船観測をもとに進められてきた火星のちりの分析では、ちりの中に水が含まれている証拠を見出せなかった。そこで科学者らは、火星の酸化鉄は惑星の初期に豊富だった水が消えた後、乾燥した環境で大気の物質と反応して形成された赤鉄鉱(hematite)だとする結論を下した。

■火星のちりは玄武岩と酸化鉄の混合物

しかし、米国のブラウン大学とスイスのベルン大学による共同研究チームが、新しい実験手法を利用して既存の観測データを分析した結果、火星の赤色は赤鉄鉱ではなく、酸化鉄の鉱物「フェリハイドライト」(Ferrihydrite)から来ていることが明らかになったと、国際学術誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」(Nature Communications)で発表した。

フェリハイドライトは、水が豊富な環境で形成される鉱物だ。一般的に冷たい水と接触した際に多く形成される。研究チームは「様々な種類の酸化鉄を利用し、火星のちりと同じ複製品を作る実験を行った結果、火山岩である玄武岩が混ざったフェリハイドライトが、現在の火星のちりに最も似ていることを発見した」と明らかにした。

研究チームは、最先端技術の粉砕機で、人間の髪の毛の100分の1に相当するきわめて小さなちりの粒子を作った後、火星探査機で使ったのと同じ解析手法を用いて、火星のちりの粒子と実験のちりの粒子を比較した。

■火星は水があった初期から赤い惑星

今回の研究は、火星の酸化鉄は以前に考えられていたより早く形成された、すなわち、火星は初期から赤い惑星だったことを示している。赤色そのものが、古代の火星が水が豊富な惑星だった証拠だということだ。研究チームはまた、当時形成されたフェリハイドライトは、数十億年が経過した現在でも、その当時の特性をそのまま維持していることを明らかにした。

フェリハイドライトを赤色の原因だと目星をつけた研究は過去にもあったが、今回の研究は、実験を通じてこれを立証したという点で意味がある。

研究チームは、2030年代に地球に持ち込まれる火星の岩石と土壌標本の分析を通じて、今回の研究結果を確実に検証し、赤色の秘密をより深く探ることができると期待している。米航空宇宙局(NASA)のロボット探査車「パーシビアランス」が収集した火星の岩石と土壌標本の容器には、ちりも含まれている。パーシビアランスは2021年8月から現在までに、合計26個の岩石と土壌標本を収集した。

*論文情報

Detection of ferrihydrite in Martian red dust records ancient cold and wet conditions on Mars.

Nat Commun (2025).

doi.org/10.1038/s41467-025-56970-z

訳M.S