碑石に手を付けた中国の拓本業者との面談に注目

「1900年代から文字を自由に刻み込んだ」

5世紀の東アジアの歴史を揺るがした高句麗の征服君主、広開土大王(374~412)。彼の実体を近代の時代に再び知らしめたのは、日本の学者たちだった。高さ6メートルを超える大王の碑石を彼らは初めて隅々まで調べて観察し、写真を撮り文字を判読した。だが、公式の調査記録はまったく残すことなく去ってしまった。なぜ、そのようなことをしたのだろうか。

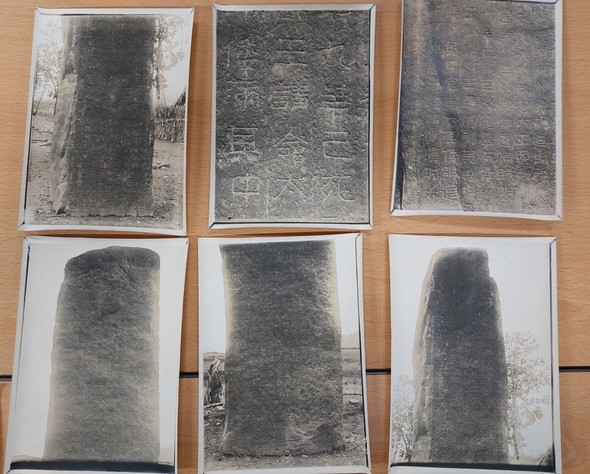

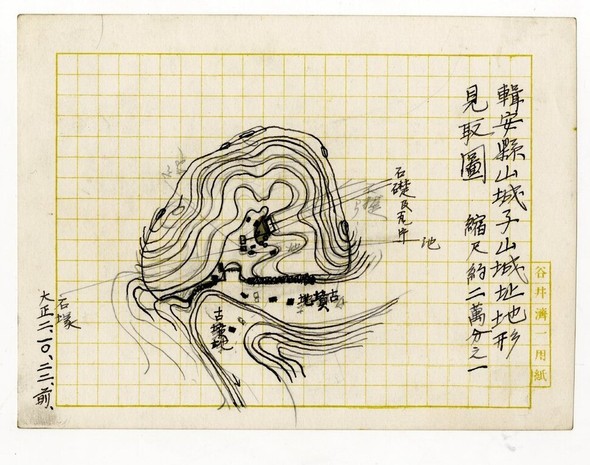

1913年10月、朝鮮総督府の支援を受けた日本の歴史学者たちは、史上初めて、満州の原野に散在している高句麗遺跡の実体を学術調査した。鴨緑江の岸にある高句麗の首都だった国内城の跡や丸都山城をはじめとする近隣の山城、将軍塚をはじめとする多くの墓群、城の近くにある5世紀の広開土王の巨大な碑石を10日以上かけて調べ、200枚を超える写真を撮影し、現場の状況を記録した。

当時の日本を代表する文化財学者だった東京大学建築学科の関野貞教授が団長を引き受け、文献史に詳しい調査員の今西龍、現場の遺跡と写真に堪能な谷井済一らが随行員として参加した調査団は、1000キロメートル以上にわたる長距離を走破した。黄海道・平安道・咸鏡道など朝鮮の中部と北部を横断し、鴨緑江を越えて集安まで行き、ふたたび京城(ソウル)に戻る、1カ月以上要した大規模な調査だった。

だが、学者たちは、当然出す必要のあった後続報告書を発刊しなかった。100年をはるかに超える現在になっても出てこなかった。調査団を導いた関野貞と調査員の今西龍が1~2年後に学術雑誌に簡単に調査を要約した文章を書いたのが全部だ。だが、彼らが当時撮影した遺跡の写真はこれまで引用されてきた。広開土王碑や周辺の風景、ピラミッドを彷彿とさせる将軍塚などの写真は、1915年に朝鮮総督府が発刊した『朝鮮古蹟図譜』に掲載され、今日にいたるまで、韓国人が高句麗遺跡といえば思い浮かべる代表的な遺跡のイメージを形成することになる。

高句麗の遺産の実体を後代に初めて示したきっかけでありながら、調査の経緯や内容が霧に包まれていた1913年の集安遺跡の調査の主な内容を含む当時の写真や図面などのフィールド調査の資料が、初めて公開された。

公開したのは、20世紀初頭に日帝が初めて基礎を築いた朝鮮半島の遺跡調査の実状を追跡してきた嶺南大学文化人類学科のチョン・インソン教授だ。チョン教授は数年前、日本で入手した植民史学者の谷井済一(1880~1959)の学術資料ファイル(以下、谷井備忘録)を調べ、1913年の日本の調査団が総督府の支援を受けた1回目の朝鮮古跡調査の際に、高句麗の首都だった平壌(ピョンヤン)と満州の集安遺跡を撮影したガラス乾板写真280枚と関連図面70点あまりを発掘し、先月開かれた学術発表会で一部を公開した。

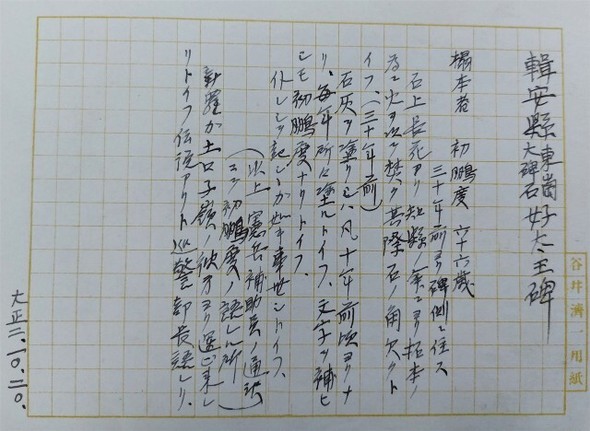

公開された資料は、日本人学者たちが広開土王碑を初めて学術調査した記録の原本が出てきたという点で、重要な学術史的な意味と価値を持つ。何より注目される資料は、広開土王碑の碑石の表面に石灰を塗り文字を任意に刻み込んだという当時の中国人拓本業者と、調査員の谷井が面談した記録だ。

これは、現地に住んでいた拓本業者の初鵬度に会って憲兵補助員の通訳で対話したものであり、風化によって碑石の表面が摩耗すると、1900年代から石灰を塗り続け、既存の拓本から考えた文章の文字を任意に刻み込んだという内容だ。

広開土王碑の碑石を19世紀末の段階で日本軍などが介入し石灰を塗って内容を改ざんしたという疑惑を、1970年代に歴史学者の李進煕(イ・ジンヒ)が提起したことはあるが、この面談資料はこれまでまったく知られていなかった。

1980年代初め、中国の学者の王健群が、拓本を行った業者の子孫に会い、碑石を保存し金を儲けるために石灰を塗り文字を改めて書き込んだことを先祖から聞いたという伝聞を入手し、論文で紹介したことはあるが、110年前に拓本を取った当事者にインタビューした面談記録の実物は初めて出てきたものであるため、学界に波紋を広げるものとみられる。

もちろん、この面談メモは、日本軍が直接碑石を改ざんしたという決定的な物証ではない。谷井と踏査を共に行った関野や今西が、数年後に自身の個人的な論文で、一部は伝聞形式で拓本業者の陳述を引用した記録もあるが、1900年代初期から石灰を塗り続け碑石の表面を補強し、誰が提供した文字テキストを基準にしたのかは不明だが、新たに字を書きこみ続けたという当事者の直接証言が記録された資料が確保されたという点で、李進煕の碑文改ざん説の再検討の必要性を喚起させる意味があるとチョン教授は分析した。

さらに、一つ特異な点は、現在の広開土王碑の碑文について韓日学界の間で激しい論議が起きている辛卯年条に該当する内容がまったくないという点だ。辛卯年条は、広開土王の在位期である391年の辛卯年に、倭の勢力が海を渡り新羅と百済を破り臣民としたという一節、いわゆる「来渡海破」の一節だが、当時、古代日本の大陸進出の歴史を見つけるために血眼になっていた総督府と日帝の植民史学界の立場で考えると、この一節を写真にまったく撮らないのは、きわめて異例なことだ。

チョン教授は「当時の石灰が塗られた碑石の状態が、自分たちが解釈した来渡海破の一節を示すことができないコンディションだったので、大きく取りあげなかった可能性が高い」とする分析を出した。

チョン教授が公開した写真は、満州の高句麗遺跡と朝鮮半島北部の遺跡を含むもので、あわせて34項目でまとめられている、広開土王碑は項目7でまとめられ、18枚も碑石の写真を撮り現像したことが明らかになった。遠景を撮影した後、右面の近景、拓本の一部、正面と右側面、各面の上下の部分写真まで撮ったことが分かったが、「辛卯年条」は完全に抜けている。

それ以外にも、『朝鮮古蹟図譜』に掲載された集安遺跡の当時の現場図面は数点にすぎないのに対し、谷井が所蔵していた本来の調査資料には70点以上が入っており、当時の調査団の実態調査の状況を具体的に復元することが可能になったと評される。

公開された1913年の朝鮮古跡調査の一次資料は、来週、慶尚北道韓国国外文化財研究院の名義で出される資料集『韓国の考古学者が書き直した「朝鮮古跡調査報告」‐ 1913年の調査内容』にチョン教授の解説とあわせて掲載され配布される予定だ。チョン教授は、古代史学界とともに広開土王碑関連の調査資料に関する共同研究作業も推進する計画だと明らかにした。

訳M.S