新生代末期の哺乳類の大量絶滅……生存動物、脳の大きさが53%大きい

大きな頭脳、気候変動と人類の狩りに対応する柔軟性を提供

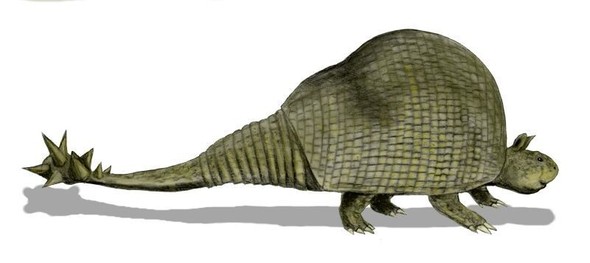

マンモスをはじめ、小型バスの大きさのオオナマケモノ(メガテリウム)や、乗用車の大きさのアルマジロなどの巨大動物が絶滅した理由の一つが、脳が小さく、当時の環境変化に柔軟に適応できなかったからだとする研究結果が出た。

イスラエルのテルアビブ大学の動物学者ジャイコブ・デンビッツァー氏らは、科学ジャーナル「サイエンティフィック・リポーツ」 最新号に掲載した論文で、「大量絶滅が発生した新生代第四紀末期(11万5000年~500年前)では、脳が大きい動物ほど生存確率が高く、生き残った哺乳類の脳は、絶滅した動物より53%大きかった」と明らかにした。

大型哺乳類の半分近くが消えた新生代末期の大量絶滅の主要原因は、気候変動と人類の拡散だとされている。最後の氷河期が2万5000~1万2000年の間に地球の相当部分を氷で覆った後、突然、急速に間氷期がやってきて、動物たちは生息地を急いで移さなければならなかった。人類がユーラシアから初めてアメリカとオーストラリア大陸に急速に広まっていき、ヒトを初めて見た動物を容易に獲物にした。

このような環境変化に最も脆弱なのは、体格が大きな動物だった。巨大動物はさほど個体数が多くないうえ、寿命が長くて出産率が低く、もとから絶滅のリスクが高い。

ならば、なぜ、ゾウやホッキョクグマのような大きな動物は生き残ったのだろうか。研究者らは「現生の哺乳類291種と絶滅した50種の頭脳の大きさを分析した結果、体の大きさに続き頭脳の大きさも巨大動物の生死を分けた要因だった」と明らかにした。

体格が大きな動物がいかに脆弱であるかは、市内バスの大きさの4.6トンのオオナマケモノが絶滅し、それより重さが200分の1のオオアリクイ(24キログラム)が生き残ったことがよく示している。絶滅したアンティクウスゾウは、重さがアフリカゾウの3倍近い11トンに達した。

研究者らは「同じ大きさの動物のうち、相対的に小さな頭脳の分類群で絶滅率が高かった」とし、ナマケモノやアリクイなどが属する有毛目、アルマジロが唯一生き残った被甲目、1トンサイズの巨大有袋類が消えたカンガルー目が、そのような分類群だと明らかにした。

大きな頭脳を持つ動物は、変化する環境に柔軟に適応できる。水と餌をどこかで見つけ、新たに出現したヒトの狩猟術に対応する方法を探しだす。研究者らは「4000年前の原住民がオーストラリアから連れてきた犬が野生化したディンゴが、当時、その地位を独占していた捕食者のフクロオオカミやタスマニアデビルを圧倒したのも、大きな頭脳のおかげ」だと明らかにした。

しかし、大きな頭脳は必ずしも動物の生存に有利なわけではない。頭脳の維持にエネルギーを多く使い、頭脳が大きい場合、妊娠期間が長くなり、次の子どもを産むまでの期間が広がり、子どもを少なく産むことになって、かえって絶滅しやすくなる。

アルマジロの親戚であるグリプトドンは、大きな頭脳が進化に必ずしも有利ではないことの証拠だ。固い装甲ととげで武装した装甲車のような重さ2トンのグリプトドンは、捕食者を心配することなく、小さな頭脳で2300万年を生きてきた。しかし、1万5000年前、アメリカ大陸にヒトが入ってくると、まもなく絶滅の道に入り込んでいった。

研究者らは「体格が大きな動物は、成熟が遅く繁殖率が低いが、頭脳が大きければ生存率が高まる」とし、「大きな頭脳を保有した動物だけが、ヒトの圧力に対処し、急激な気候変動に適応できた」と明らかにした。また、「今日まで生き残った大型動物を説明できるのは、頭脳の大きさ」だとし、「体が大きいほど、脳の大きさが小さければ絶滅の確率は高くなる」と明らかにした。

引用論文: Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-022-07327-9

訳M.S