尹政権の外交・安保実力者の訪米に、外交界隈「極めて不適切」…越権との批判も

尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権の外交・安全保障を事実上主導してきたキム・テヒョ国家安保室第1次長が、先週末米国を訪問し、ホワイトハウスと「幅広い協議」をしたことをめぐり、外交界隈で批判が高まっている。弾劾された大統領室が次期政権が決めるべき外交安保事案に不当に介入しているということだ。大統領室がハン・ドクス大統領権限代行首相の「大統領選出馬用の外交」を行っていると指摘されている。

■姿を消したキム次長の輝かしい復帰か

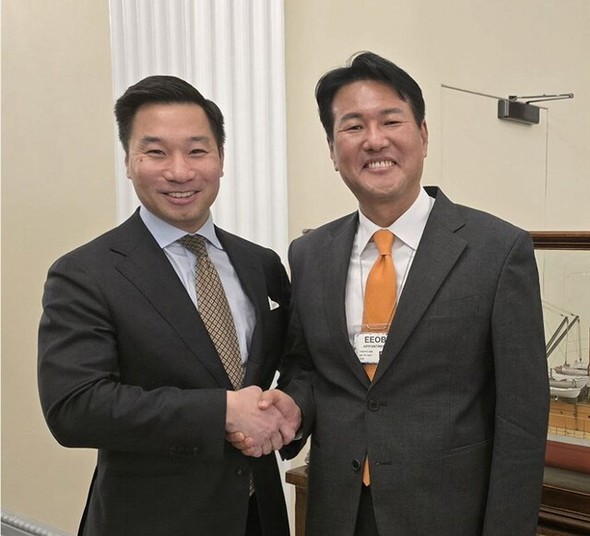

国家安全保障室が25日(現地時間)、米ワシントン特派員に配布した資料「キム・テヒョ国家安全保障室第1次長とアレックス・ウォン大統領副補佐官(国家安全保障担当)との面会結果」によると、キム次長は同日午後、ワシントンのホワイトハウスで、米国のアレックス・ウォン大統領副補佐官に会い、「政策協議」を行った。両者は「韓国軍と在韓米軍の力量がさらに大きな相乗効果を生めるよう、協力策を模索していく」とし、防衛産業と造船業の協力のため、両国の国家安保室(NSC)が中心となって政府レベルの協力を進めていくことにしたという。弾劾された尹錫悦大統領室の外交・安全保障を主導してきたキム次長が、憲法裁判所の大統領罷免決定にも関わらず、韓国軍と在韓米軍の役割調整問題など重大な安保事案から現在進行中の関税交渉の核心懸案である造船業の協力まで、米国側と議論したことがわかる。

何よりまず「韓国軍と在韓米軍の力量がさらに大きな相乗効果を生む協力案」が何を意味するのかについて、大統領室が明確に説明する必要があるとみられる。先日、米国防総省は在韓米軍の任務を、北朝鮮の脅威からの防衛ではなく対中国牽制に再編する指針を下したと、米国のマスコミが報道した。さらに3月末の米日防衛相会談で、日本は朝鮮半島と東シナ海、南シナ海などを「一つの戦区」(単一作戦区域)に統合しようという構想を米国に提案したという。こうなれば、米国は中国牽制の効率を最大限に高めることができる一方、韓国は北朝鮮に対する戦力の空白が大きくなり、米中敵対関係の最前線に追い込まれる状況に直面する恐れが大きい。

■韓米軍問題から経済・産業懸案まで議論

国家安保室が配布した資料では、今回のキム次長の訪問は「シン・ウォンシク国家安保室長の3月6日の訪米協議と、ハン・ドクス大統領権限代行の4月8日のトランプ米大統領との電話会談に続く後続措置」だとし、韓米同盟をさらに強化するための案について「幅広い議論が行われた」と説明された。さらに28日には、大統領室の高官がキム次長の今回の訪米を機に、「韓国と米国が造船業協力と関連して国家安全保障会議(NSC)が中心となった汎政府レベルの造船業関連作業部会を新設し、稼動することにした」とも明らかにした。

国策研究所所属のある外交専門家は「弾劾によって大統領が罷免されたが、その大統領室が安保から経済産業の主要懸案まで米国と幅広く議論し、韓米作業部会まで設置したことは、罷免された大統領が事実上国政に介入していること」だとし、「大統領罷免以降もキム・テヒョ次長など大統領室が訪米および外交業務を遂行することは違法の素地がある」と批判した。権限代行体制の大統領室は、権限代行を補佐して次期政権が発足するまで最小限の管理業務のみを行うべきなのにもかかわらず、尹前大統領の最側近であるキム・テヒョ次長が次期政権の政策に大きな影響を及ぼす在韓米軍など韓米同盟問題、造船業など韓米間の複雑な調整が必要な問題まで「幅広い議論」をしたのは「越権外交」である、という指摘だ。

何よりも懸念されるのは、造船業関連の韓米協力が、現在進められている両国間の関税協議において韓国の主なカードであることだ。当然、次期政権が戦略的レベルで考慮すべき問題だ。また別の外交消息筋は「米国ではNSCが造船業復活業務を主導してはいるが、キム・テヒョ次長がこのように公開的に出てこの事案を米国と協議することは非常に不適切だとみられる」と語った。

■大統領室、ハン権限代行の訪米を推進した情況も

大統領室がハン・ドクス権限代行の訪米など海外訪問の推進を支援した情況もある。複数の外交筋の話によると、ハン権限代行は米国の「報復関税」が発表された後、訪米を推進した。だが、米国の反応が消極的であるうえ、関税議論のテーブルが経済・通商長官の「2プラス2会談」に決まり、米国訪問をあきらめたという。韓米懸案に詳しい消息筋は、「ハン・ドクス権限代行の訪米は具体的に推進されておらず、大統領室と首相室でアイデアのレベルで論議はあったと聞いている」と語った。また、別の外交筋は、「大統領室はハン・ドクス代行のチェコ訪問を検討していた」と伝えた。チェコのドコバニ原発の建設に韓国水力原子力が主導するチームコリアが優先交渉者に選ばれ、最終契約締結のための交渉を進めていたが、ハン権限代行がチェコに飛んで契約を確定する形の「出馬用の業績作り」の訪問を検討したということだ。

訳H.J