原文入力:2009-10-29午後08:35:13

[憲法裁判所‘言論法決定’調べてみれば]

一事不再理原則違反・代理投票いちいち明らかにして

“提案説明・質問討論も省くことはできない手続き”強調

憲法学者“手続き的正当性を否定して実体認定”

キム・ナムイル記者

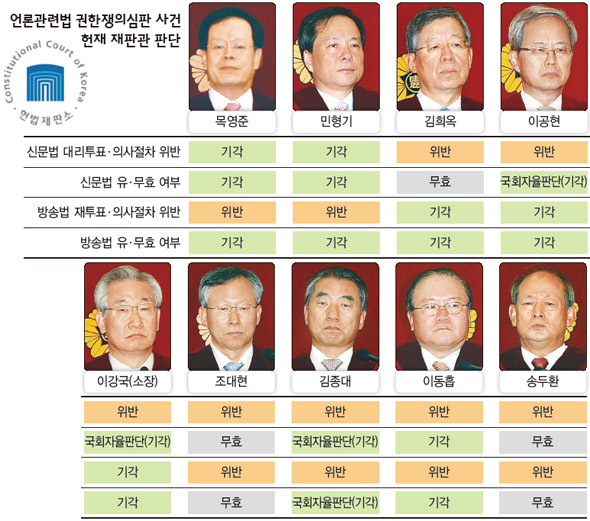

憲法裁判所はハンナラ党の言論関連法強行処理に対し“審議・表決権侵害”として力強く刃物を取り出したが、結局法案の無効可否は判断しないまま鞘に収めた。一部憲法学界と市民団体らは‘政治的折衝点’を探そうと憲裁法で付与されている権限を自ら縮小行使したという批判が出ている。

■再投票・代理投票 認定

去る7月22日イ・ユンソン国会副議長を傀儡に仕立てて放送法再投票行為に対しハンナラ党は‘出席定足数未達だから否決ではなく表決不成立’と主張した。だが憲法裁判所は出席定足数と賛成定足数は別に区別されないため表決終了後に在籍過半数出席に達しなかったとすれば、これは‘否決確定’とみるべきであり、このように否決された議案を再び表決に送ったことは同じ会期内に二度は処理できないという‘一事不再理原則’違反だと指摘した。

また“電子投票による表決は国会議長の投票終了宣言により、その結果が集計され終了する”とし、イ副議長の‘投票終了宣言’が実質的基準になると判断した。これに“出席定足数は国会議決を有効に成立させる前提要件”という一部裁判官の反対意見が出てきた。

ハンナラ党が‘モニターに手を伸ばしただけだった’という論理で避けた新聞法無権(代理)投票も憲政史上初めて認定された。憲法裁判所はその根拠として△他の議員の投票端末機に接近したり手を近くに持っていく疑いを受ける行為があり△民主党議員らがハンナラ党議員議席に座り反対投票を行ったし△正常な表決手続きに現れえない電子投票ログイン記録が現れた点を挙論した。反面、一部裁判官は“認められる無権票は3件に過ぎず実際表決結果に影響を及ぼさなかった”という意見を出した。

憲法裁判所は再投票や代理投票のように‘目に見える’違法性だけでなく、提案説明や質問討論のような見えない部分での違法まで指摘した。端末機や電子議案システム等を通して国会審議・表決過程が機械化され、多少見過ごされがちだった法案審議手続きに対して“表決手続きと同じように国会の意向決定で省略できない核心手続きであり、議会主義理念を基礎にする国会立法手続きの本質的部分”として‘表決の民主的正当性’確保のために必須不可欠だという点を明確にした。

強行処理当時、共に処理されたインターネットマルチメディア放送事業法と金融持株会社法に対しては各々棄却決定が下された。

■政治的第3の道?

憲裁法第66条は‘権限争議審判事件を決める時、権限侵害の原因となった被請求人の処分を取り消したりその無効を確認することができる’と規定している。それでも一部裁判官らは審議・表決権侵害を認めても“国会の自立権を尊重し違法状態の是正は国会議長に任せることが望ましい”として無効部分を積極的に判断しなかった。憲法裁判所関係者は「憲法裁判所は新聞法,放送法の有・無効を判断したのではなく、これを判断してくれという請求を棄却しただけ」として一線を画した。

これに対して憲法裁判所研究官出身のチョン・ジョンイク ソウル大教授(憲法学)は「憲法裁判所が権限侵害を認めたので今後の‘牌’は決まった。司法的判断は終わり国会にボールが移った」と話した。反面、キム・スンファン全北大教授(憲法学)は「国会が自律的判断ができなくて憲法裁判所へ事件が渡されたが再び国会に送ってしまった」として「憲法裁判所は法律案処理の‘手続き的正当性’は否定しながらも‘実体的正当性’は認めるという矛盾を見せた」と批判した。

これに対し憲法裁判所関係者は「同じ裁判官が新聞法と放送法とで互いに違う結論を出すなど、争点ごとに意見が複雑に分かれた。これは政治的判断でなく法理的判断をしたという傍証」として「今後国会が関連法を再立法する義務があるか等については学説が分かれる」と話した。

キム・ナムイル記者namfic@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/384765.html 訳J.S