不安な乗客たち 自らドアを開け、線路に沿って待避

労組 "23~24年経った電車、普段からブレーキに欠陥"

ソウルで地下鉄どうしが追突するというドキッとするような事故が起きた。追突車両が耐久年限25年が殆ど尽きた老朽車両なので、古い車両を無理に運行して事故が起きたのではないかという推定が出ている。

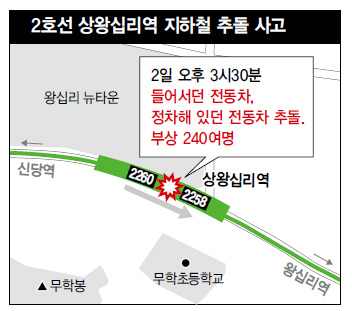

2日午後3時30分頃、ソウル地下鉄2号線新堂(シンダン)駅を過ぎ上往十里(サンワンシムリ)駅構内に入ろうとしていた2260号電車が、上往十里駅に停車していた2258号電車に後からぶつかった。 追突直後、両電車の乗客1000人余は自ら電車のドアを開けて線路に沿って歩いて出て駅舎外に待避した。 240人余りが擦過傷などの軽傷を負い、2人が重傷を負って漢陽(ハンヤン)大病院など近隣12か所の病院に分散収容された。 2260号の機関士オム・某(45)氏は肩骨折傷を負った。 前にいた電車は客車どうしをつなぐ連結機7個が壊れ車輪3個が外れた。 追突事故を起こした2260号は脱線した。 事故収拾過程で2号線全区間が14分間にわたり運行が中断、乙支路入口(ウルチロイプク)駅~聖水(ソンス)駅方向は深夜まで電車の運行が中断され退勤する市民たちが大きな不便を被った。

ソウル地下鉄1~4号線を運営するソウルメトロは、事故原因を‘自動安全距離維持装置’(ATS)の異常と見ている。 チョン・スヨン ソウルメトロ運営本部長は「後続電車の進行信号が突然停止信号に変わり、機関士がすぐにブレーキをかけたが、200m以上を必要とするブレーキ安全距離を十分確保できずに追突したものと把握される」と話した。 自動安全距離維持装置はオ・セフン前ソウル市長時期に全面導入された自動運転装置(ATO)とともに設置されたが、この二つの装置の混線による故障であるという推測も出ている。 ソウル地下鉄労組関係者は「二つの装置の混線による故障は以前にもたびたびあった」と話した。

特にブレーキが適時に働かなかった原因としては電車の老朽化も議論されている。 電車は本来機関士が信号を認知するのに先立ちブレーキ装置が自動で作動し安全距離が確保されなければならないが、車両が古くこのような装置に欠陥が生じた可能性も提起されている。 追突した後続車(2260号)は1990年、前方にいた車両(2258号)は1991年にそれぞれ製作され運行しており、ほとんど25年が経過している。

電車の耐久年限は鉄道安全法で定められている。 耐久年限は1990年代初めに15年から20年に、以後25年へと続けざまに延長された。 2009年には精密安全診断を受けて安全運行に適合すると認められる場合には最大40年まで延長できるように変わった。 去る3月にはこの耐久年限規定が完全に廃止され、安全診断さえ通過すれば事実上電車を無制限に使用できることになった。 ソウル地下鉄2・3号線には1990年代初めに導入された老朽電車の比重が高い。

ソウル地下鉄労組関係者は「耐久年限を無制限に延長したために、安全に対する憂慮が高まってきた。 特に事故を起こした2260号は普段から非常ブレーキ装置がまともに作動せず、乗務員が強く心配していた」と話した。 パク・キヨン記者 xeno@hani.co.kr

訳J.S(1641字)