[徐京植の日本通信] 光州抗争・水曜デモ…「韓国」を学ぶ日本の若者たち

原文入力:2011/10/21 20:11 修正:2011/10/21 20:11 (2606字)

徐京植(ソ・ギョンシク)の日本通信

橋本(仮名)は格闘技の選手だ。端正な容貌で、いつも目を細めてニコニコ笑うが、胸と腕の筋肉は迫力がある。8月にはタイのバンコクに行ってきた。ムエタイ(タイ式ボクシング)道場に申し込み、話も通じない外国で武者修行をした。治安の良くない郊外の安宿に1人で泊まり、毎日熱心に練習した。8勝2敗の戦績を誇る彼だが、50代の小柄なおじさんとスパーリングをした時、本場の奥深さを痛感したという。ひどく殴られたのかと尋ねたところ、そうではなく、いくらパンチとキックを飛ばし続けても、まったく当てることができなかったと言った。スパーリングの後には、体育館の人たち全員と、水がめの酒を一緒に飲み、親しくなったそうだ。近い将来、またタイに行って滞在したいが、その時は、ムエタイだけでなくタイの貧困問題など、社会事情についても勉強してみるとの考えを持っている。

←徐京植 東京経済大教授

そんな橋本が、今、関心を持って調べているのは、光州5・18についてだ。彼は私が勤務する大学の1年生だ。9月上旬、私が引率した学生6人と共に、韓国へ研修旅行をしてきた。その際に行ってみた光州で、道庁前広場、尚武台記念館、国立墓地などを訪れ、何かを感じたようだ。プロの格闘技選手になるという夢はそのまま大事に持ち続けているが、留学はタイでなく韓国にするか、今、悩み中だ。

一緒に研修旅行をした三村は、韓国民衆美術に魅力を感じたようだ。凛々しい農民父子を描いた呉潤(オ・ユン)の版画を気に入ったのか、「すばらしい」と一言話したが、どこがどう良いという秘訣は、まだまともに解読することができていない。

礼儀正しい性格の内藤は、韓国だからというわけではなく、初めての外国旅行だったので、初めからかなり緊張していた。しかし、鉄道ファンの彼は、到着直後、金浦空港から弘大前まで乗って行き、新しい空港鉄道に強い興味を示し、韓国滞留4日目の自由時間には、一人で復元された昔のソウル駅舎に行き、多くの写真を撮ってきた。滞留最終日には新村駅から都羅山まで電車で行く予定だったが、その日は月曜日だったため、臨津閣より先に行くことができなかったことが、少し残念だったようだ。

元気な女子学生の宮田は、自由時間にチマチョゴリを着て記念写真を撮る店を訪ね、もう一人の女子学生の野村と一緒に、明るく笑っている写真を撮ってきた。チマチョゴリは、ただ着てみただけで、手持ちの小遣が少なく、買うことはできなかったようだ。

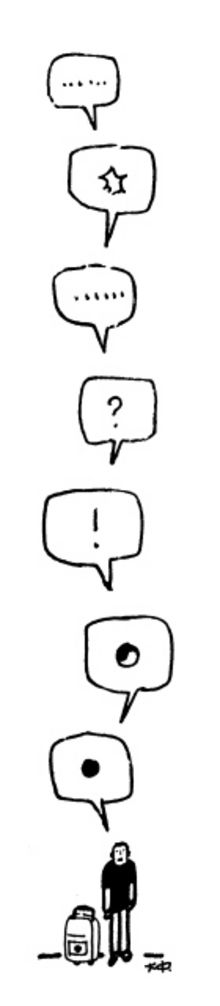

←イラストレーション: キム・デジュン mayseoul@naver.com

将来、アパレル関連の仕事に携わりたいという伊藤は、若者たちのファッションに興味があり、東大門市場を訪れた。宿舎に戻った彼の話を聞くと、店のおばさんの気に押され、好きでもないTシャツを買ったようだ。それも2万ウォンもして、彼のふところ事情にとっては、高いショッピングをした格好になってしまった。

伊藤は旅行に出る前から、水曜デモに必ず行ってみると繰り返し話していた。日本を恨んでいる日本軍慰安婦のハルモニたちが、東日本大地震の後、日本の避難民に同情を示した事実をインターネットを通じて知り、変だと考えたからだ。「悪いのは国家だ。人でない。日本の若者たちがかわいそうだ」と、ある一人のハルモニの話が印象深かったようだ。

彼は望み通り、他の学生たちと一緒にソウルの日本大使館前の水曜デモを訪れた。その日の午後には、淑明女子大の学生たちとの交流会があった。伊藤は、「今日、水曜デモに行ってきました。ハルモニが暖かかったです」と話した。そこにいた淑明女子大の学生の何人かに尋ねたところ、水曜デモや「ナムヌの家」に行ってみたという人は1人もいなかった。私たちはその数日後にナムヌの家を訪れることになっており、「一緒に行きましょう」と誘った。

ナムヌの家訪問の日、淑明女子大の学生の何人かが私たちの宿泊所を訪れ、同行した。女子学生たちの中の1人は、「日本の学生が行くのに、私たちが無関心でいるのは恥ずかしい」と話した。行き帰りのバスの中で、学生たちは、ぺちゃくちゃ話をしていたが、やはり日本の学生たちは、韓国の学生たちより、自己表現が得意ではないようで、自己紹介もすぐ終わらせ、マイク握る順序がきても、歌を歌わず、ためらって照れているだけだった。

野村はナムヌの家に展示されていた姜徳景(カン・ドッキョン)ハルモニの「責任者を処罰せよ」という絵に強い印象を受けたようだ。木に縛られた天皇のように見える男を、ハルモニが拳銃で処刑する場面を描いたのだ。「こういう絵を日本では見ることはできないから…」と言うだけで、それ以上、自分が感じた印象をまともに説明できない野村は、「驚いた…」という言葉だけを付け加え、口を閉ざした。しかし、反感や嫌悪感を抱いたようなことはなかった。衝撃的な経験を消化するには、時間がかかるのだろう。

私たちが泊まった梨花女子大前のゲストハウスでは、ある日本人大学生がアルバイトをしていた。明るく好印象を与える青年で、韓国語も中国語も上手だった。大学の先生特有のクセが発動して、「就職はどうするの?」と尋ねたところ、意外な答えが返ってきた。自衛隊に入りたいということであった。こういう就職難の時代には、そこは安定した職場で、やりがいのある仕事ができるというのであった。「それでもやはり軍隊だから、なにか起きれば相手を殺さなければならないでしょう。中国や韓国と何かが起こればどうする?」、すると彼は、「そうです。そうなると困ってしまいます」と言い、「自衛隊というところには、意外に右翼的な人々が多いです」と付け加えた。「そんなことも知らなかったか?」と言いたかったが、じっと我慢して、「アジア人たちを直接知っている君のような人が自衛隊に入るのは、平和のためには悪くないのかも知れない。君は孤立することになり、大変だが」と話したところ、彼は穏やかに、にっこりとほほ笑んだ。

徐京植(ソ・ギョンシク)東京経済大学教授

翻訳 ハン・スンドン論説委員 sdhan@hani.co.kr

原文:https://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/501917.html 訳 M.S