ユン・ソンテ教授、扶余の建物跡から出土の石碑の拓本の判読結果を公開

約1400年前の百済の貴族の仏教信仰の経緯を刻んだものと推定される完全な状態の銘文の石碑が、百済の古都である忠清南道扶余(プヨ。当時の名称は「泗沘」)で初めて発見された。

歴史学者である東国大学歴史教育科のユン・ソンテ教授は、18日に開かれた第52回韓国木簡学会での発表で、2023年に扶余の錦城山北西側のふもとにある双北里590番地の建物跡の遺跡を発掘した際に出土した百済銘文石碑の拓本と銘文の判読結果を学界で公開した。

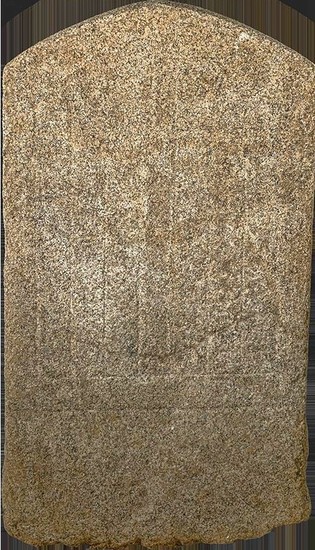

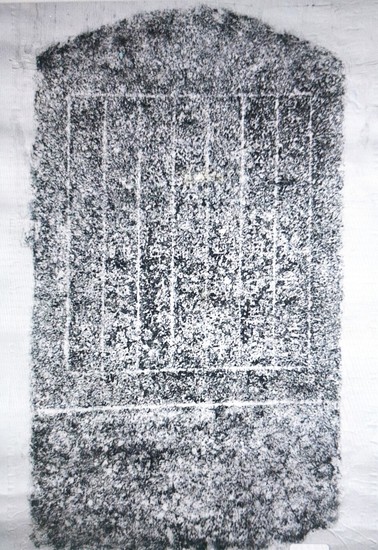

高さ95.5センチメートル、幅51.3センチメートルで、上部分が楕円形を帯びているこの石碑は、刻銘の摩滅は激しいものの、前面の岩面に碁盤目状に横線9本、縦線8本が整然と引かれ、幅5.5センチメートルの格子形の文字枠56個を配し、百済石碑特有の構成を示している。ユン教授は石碑に「己亥」という年代名(639年または579年)が刻まれた判読内容を根拠に、この石碑を「百済己亥銘石碑」と命名した。

石碑の文字欄に合計で40字ほど残っている刻銘を判読した結果、泗沘の近くの「烏往」というところに居住していた「達率遠?」という名の百済貴族が個人的に発願し、「北官公所?」という場所に仏教弥勒信仰の祈祷の場である「慈氏尊」「慈氏?堂?」を建立し、その寺跡碑として建てたという内容だと推定されるという解説を提示した。

百済時代の文字記録が石板に刻まれた石碑や墓誌銘などは、類例はきわめて珍しい。1948年に扶余で発見された百済貴族の砂宅智積の晩年の人生を記録した甲寅年(654年)の銘の石碑(別名「砂宅智積碑」、国家指定文化財)や、1971年に忠清南道公州(コンジュ)の武寧王陵の発掘の際に墓室の入口で発見された墓誌石(国宝)などが残されているが、完全な状態での銘文石碑が出てきたのは、双北里で出土した石碑が初めて。

仏教信仰の経緯を刻んだものと推定される1400年前の砂宅智積碑より前の完全な形の百済石碑が発見され、有力な造成年代が、益山(イクサン)の弥勒寺の王室寺院の起源年代と同じ639年であることから、国家的な弥勒信仰の仏事とも関連した貴族層の信仰行為を示すものだというのがユン教授の分析であり、注目を集めている。

この石碑は、湖南文化財研究院(シン・フンナム院長)が、扶余の双北里590番地の一帯の統一新羅から高麗時代の建物跡で実施した2017~2018年の1次調査と、2022~2023年の2次発掘調査の過程で発見された。錦城山の北西側のふもとにある2号建物跡の排水口の上に置かれた基壇石から突出した形で発見され、出土地域は、7世紀の百済時代から官庁の場所と物品の生産と流通の要所として挙げられている場所だ。そのため、統一新羅後も近隣の百済の建物跡や墓の石材などを取り外し、建物跡に再利用したものだと推定される。

訳M.S