ペ・ソンジュン著、プルンヨクサ刊

植民地近代化論争は、1990年代の半ばから始まった歴史学界の大きな論争の一つだった。民族主義の観点では、植民地産業化の主人公は被支配民族ではなく帝国主義民族だった。帝国主義民族によってなされた産業化は、被支配民族の富と労働力を奪うものであるため、奇形的または破行的にならざるをえない。一方、植民地近代化論は「発展」を中心に据え、発展の主体が植民地民族であるかどうかは重要でない。この観点では、帝国主義権力の政治的抑圧と暴力は付随的なものに過ぎず、日本の植民地投資と支援、朝鮮人の積極的な参加を強調した。

『韓国近代工業史 1876~1945』は、この二つの観点の限界を超越するために、「植民地資本主義の近代的・植民的形成」という観点から植民地工業を見ようと提案する。その出発点は、植民地産業の再生産構造が、植民地本国に統合されていたという点だ。植民地産業の植民本国への統合は、貨幣や鉄道から法律、資本、労働に至るまで徐々に完成していった。この統合の仕方と再生産構造が、近代的かつ植民地的なもの、すなわち分離が不可能な一つの構造を形成した。

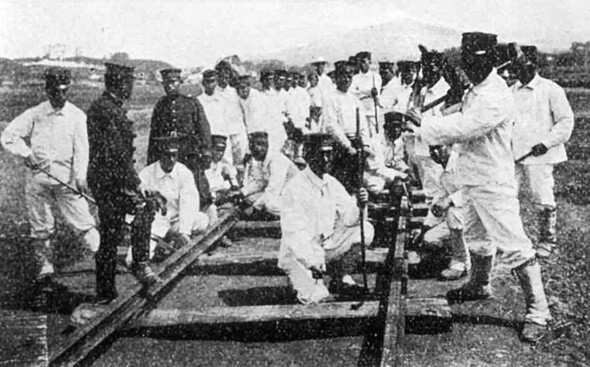

それでは植民地産業はどのように形成され成長し、その限界は何だったのだろうか。1904~1905年の日露戦争以後、朝鮮経済が植民地資本主義に転換し、朝鮮の伝統的な分業と生産体系は解体された。代わりに植民本国とつながる新しい分業・生産体系が入った。これにより朝鮮では、1876年の開港以後の殖産興業政策を中心に試みた工業化の推進と民間部門の工場設立の流れが断絶されてしまった。

重要な点は、植民地産業が中小・家内工業と大工業の二重構造で形成されたことにある。日本の独占資本が進出し、大都市を中心に大工業が形成されたが、これは中小・家内工業と相互間の関連性はなく、それぞれ植民本国である日本の再生産構造と統合されていた。工業化を通じて工業生産が拡大するほど、日本経済への依存と余剰流出が強化されたのだ。

植民地の二重構造の限界は、当時の京城‐仁川工業地帯の機械器具工業の事例を通じて具体的に明らかになる。兵站基地化の一環で推進された京仁工業地帯では、車両類、鉱山用機械、電気機械を生産し、その自給率は25%に達した。しかし、主要な工作・精密機械の生産は全く行われないなど、原料従属、設備欠如、技術人材不足という再生産構造の限界が明確であり、工作・精密機械への発展は当初から遮られていたのである。

訳J.S