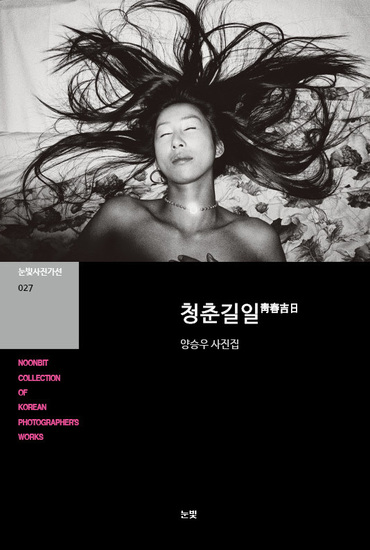

日本で20年間活動を続ける韓国人写真家、梁丞佑(ヤンスンウ)さんの写真集「青春吉日」が出版された。ヌンビッ出版社の「ヌンビッ写真家選」の27番目だ。10日までソウル・忠武路(チュンムロ)のギャラリー・ブレソンで同名の写真展も開かれる。梁さんが韓国で写真集を出し展示会をするのはこれが初めて。先月30日、梁さんに話を聞いた。

梁さんは韓国で高校を卒業し、軍を除隊した後、街で遊びほうけているうち「つまらなくなり」日本に渡ったという。ビザの問題も解決し、日本を知る目的で写真学校に通い始めた。2006年に東京工芸大のメディアアート博士前期課程を修了するまで10年近く写真を学びながら写真を撮り続けた。掃除、お茶くみなどありとあらゆるアルバイトを転々として学費と生活費を工面してきた。その間に歌舞伎町のヤクザをはじめ、寿町の日雇い労働者、ホームレスのごんたなど複数のテーマを同時に撮った。賞も授与された。

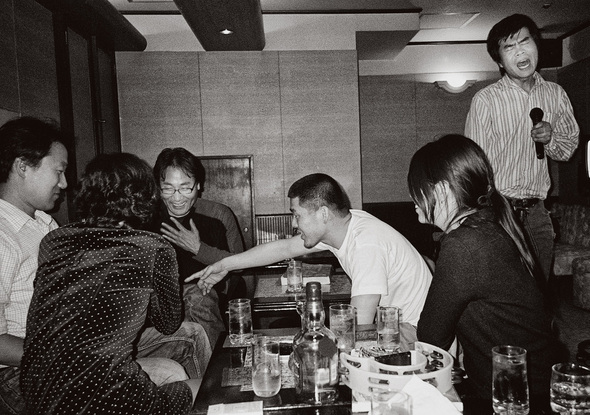

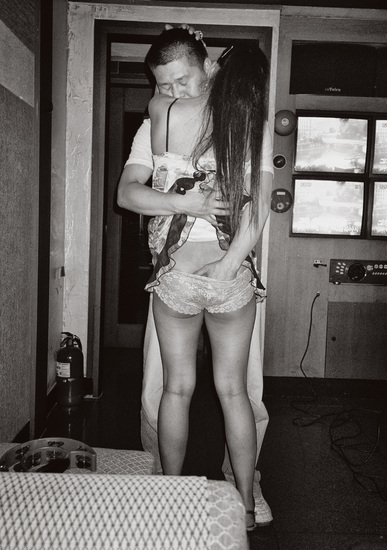

青春吉日には、日本で学校に通っていた頃、休みの度に韓国に帰って一緒に遊んでいた友だちとの生活が撮られている。写真は強烈すぎて目を逸らしたくなるものもある。

ー青春吉日はどんな写真で、なにがきっかけで撮るようになったのですか。

「日本の写真もあるけど、韓国の写真のほうがはるかに多い。大田(テジョン)で高校に通っていた頃から親しかった友人が、卒業する頃に人を殺した。若い時に振るった無分別な血気で8年近く刑務所暮らした。まだ若いのに殺人罪で刑に服していたので刑務所では序列が高かったようだ。出所して戻ったら現実の社会は刑務所の秩序とは違うほかないけど、その友人にはうまく適応できなかったようだ。拘置所ではずっと下の後輩が社会では年齢も地位も高くなっている。社会に復帰してから5年程たって自殺してしまった。首吊りだった聞かされた。その知らせを聞いて1、2カ月すると、親しかった友だちの間でもすぐ忘れられた。まるで何もなかったかのように…。その時、言い知れぬ虚しさを感じた。親しい友だちだってそうなんだから…。そして人に会うたびに無性に撮り始めた。その写真を集めたのが青春吉日。 2012年に日本では写真集を一度出した。タイトルも自分でつけた。私の青春時代の良き日々の記憶、昔の友だちと遊んでいた2003年から2006年までの記録だ」

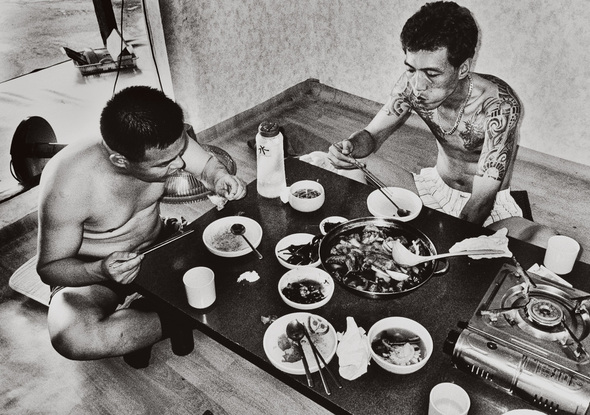

ー写真にはヌードもあり、刺青をした人も多いですね。

「私も若かった頃にチンピラ連中たちと遊んでいたので、入れ墨をした人が多くなるしかない。私も全身に入れ墨がある。なぜしたって?若い頃、自分を誇示したかったから。夏休みに韓国にきて昔の友だちに会って、酒を飲み、遊び、働く姿を撮ったものだ。私自身が撮影された写真もかなり入っている。私も友だちの青春の一部だから」

ー撮るのが難しくなかったですか。

「韓国や日本で私の知り合いで一緒に遊んでいる人たちだから問題ない。私が知らない人たちを密かに撮ったのではなく、私自身の青春の記録だ。酒を飲みながら遊んでいるうち、カメラにフィルムをセットして『誰でも撮れ』と放っておく。私も酔ってみんな酔っぱらっているうち、誰が何を撮ったかも分からない。後で現象したらいろんなものが映っている」

青春吉日を一枚ずつめくってみた。人によっては眉をひそめたくなるものもある。しかし明らかなのは、本人の私的な経験を映した写真であることだ。自分の青春の中に友だちがいて、放浪があり、酒があり、女性がいる。青春吉日はすべての人の若かった時代の青春を映し出した写真だ。目くじらたてて無視する写真など一枚もない。彼の写真は映画「素足の青春」、「良き私たちの若い日々」、「ヨンジャの全盛時代」などがオーバーラップする。それらの映画のスチールカットを見て不健全などと言えるわけがない。

梁さんは日本で10回以上の写真展をし、4冊の写真集を出した。写真賞は10回以上も受賞している。その他の作品にも目を通してみた。自伝的記録と下流人生の記録がほとんどであり、そこに嘘偽りはない。しかも強烈なイメージを耽溺しているのでもなく、梁丞佑自身と最も近い周辺を撮っていて、その時期とその空間が強烈かつ熾烈で“露骨”だっただけだ。人によっては露骨に見えるかもしれないが、彼とその空間にいた人たちには、ただの見慣れた「青春の日常」だった。

梁さんは機会があれば韓国で「故郷の飴売り商人をとりたい」という。東京のゼン・フォトギャラリーとパリのインビトウィーン・アートギャラリーの所属作家として活動中だ。

韓国語原文入力:2016-07-06 00:04