原文入力:2009-06-02午後07:25:35

[イ・ドギル 主流歴史学界を撃つ]④帯方郡が黄海道にあった?

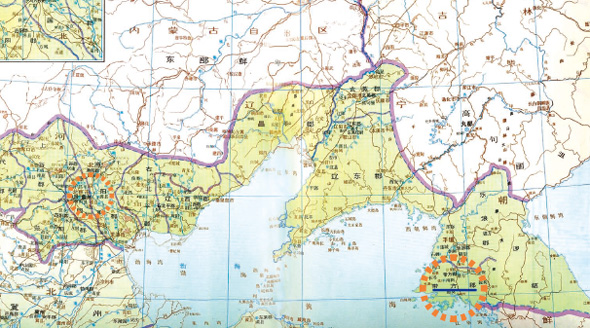

←中国三国時代、幽州(左側点線の中)と帯方郡(右側点線の中)地図. ‘中国歴史地図集第3集(三国,西晉時代)’に載せられたもので魏が平安南北道はもちろん黄海道の帯方郡まで支配していたという内容だ。しかし中原で蜀,呉と戦うにも戦力が不足した魏が高句麗南部に帯方郡を運営したということは信憑性に欠ける。

漢四郡には眞番・臨屯郡のように設置後25年(紀元前82)ぶりに楽浪・玄ド郡に編入された郡があるかと思えば帯方郡のように楽浪郡の南部地域に更に設置された郡もある。帯方郡は遼東の土豪であった公孫康が3世紀初盤に楽浪郡南部に建てたものだが、現在主流史学界は黄海道と漢江北側地域に規定し、過去には漢四郡眞番郡の故地だったと主張している。楽浪郡の位置を平南一帯だと規定した主流史学界としては帯方郡は黄海道あたりになければならないだろうが、実際にもそうだったかは古代史書が語ってくれるだろう。

三国志 “帯方郡,屯有に設置” 記録

漢字音が似ているという理由だけで

イ・ビョンド “屯有は黄海道,冬於と信じる”

郡國志では “帯方郡,遼東に属す”

帯方郡が黄海道と京畿道にあったという主流学説はイ・ビョンドの主張として知られているが、実は彼の早稲田大での師匠であり朝鮮史編集会の中心人物だった津田左右吉が南満洲鉄道株式会社の用役を受けて書いた<朝鮮歴史地理>(1913)で「楽浪郡の南部には後漢末になって帯方郡(現在の京畿,黄海道地方)が分置された」と書いたのが始まりだ。イ・ビョンドはまた1911年、日本人学者らが黄海道,鳳山郡で発掘した ‘帯方太守 張撫夷の墓’ を根拠に帯方郡の治所である帯方県が鳳山郡だと規定した。中国系の墓や遺物はむやみに漢四郡遺物と見る主流史学界の慢性的弊害に対しては今後つまびらかにするだろうが、まず張撫夷の墓から出た ‘戊申’ 年が彫られた銘文壁石だけでもまともに解釈すれば鳳山郡は帯方県にはなりえない。主流史学界は高句麗,美川王が在位14年(313)に楽浪郡を攻撃し2千人余りを捕虜としたことによって楽浪郡と漢四郡が全て滅亡したと見ている。ところが戊申年は東晋永和4年(348)だ。漢四郡が滅び35年過ぎたのに黄海道地域は相変らず帯方郡が支配していたということは論理矛盾に相違ない。張撫夷の墓は捕虜や亡命者であって黄海道で死んだ元帯方太守の墓であることを示しているということだ。

←“屯有=冬於,列口=栗口” 勝手に解釈 “黄海道に帯方郡”

中国古代史書は帯方郡をどのように記録しているのか調べよう。

<三国志> ‘魏書’ 韓伝は「後漢献帝 建安年間(196~220)に公孫康(?~209)が屯有県南側の荒れ地を帯方郡とした」と記録している。帯方の位置に対する最初の記事は<後漢書> ‘東夷列伝’ 高句麗條の「後漢 質帝・桓帝年間(西暦146~167)に(高句麗が)再び遼東,西安平を攻撃し帯方県令を殺し楽浪太守の妻子を捕虜にした」という一節だ。高句麗が 遼東西安平を攻撃し→帯方県令を殺し→楽浪太守妻子を捕虜にした’ という戦果を考慮すれば帯方は黄海道にあることはできない。楽浪が平安道で帯方が黄海道ならば遼東の西安平を攻撃した高句麗軍は幽霊のように黄海道に現れ帯方県令を殺し再び平安道の楽浪太守妻子を捕虜にしたことになる。空輸特戦団でなければ不可能なことだ。案の定、この一節に対して ‘郡国志’ は「西安平県と帯方県はすべて遼東郡に属している」と説明している。高句麗が攻撃した西安平、帯方、楽浪がすべて古代の遼東にあったのだ。帯方県が遼東にあるという ‘郡国志’ の記事一つでも黄海道と規定した主流史学界の定説は拠って立つ所を失う。しかしイ・ビョンドは屯有県を黄海道,黃州に規定したが、その論理を見てみよう。

山海経には“列口, 遼東にあり”

“高麗史地理誌,黄州牧條を見れば‘黃州牧,本 高句麗冬忽’とあり、その下の分註に‘一云于冬於忽’とある。ここに ‘于冬於忽’の冬於と屯有の音が互いに近似していることが私たちの注意を引く。早く言えば ‘屯有’と‘冬於’はすなわち同じものの異写(別の書き方)ではないかと考えられる。于は高句麗地名の上によくつけられるもので方位の上を表わす意味の言葉ではないかと推察される。ともかく屯有県が今の黄州に該当するだろうと考えられる点はただ地名上でだけでなくまた実際地理上で見ても的中していると信じるところだ。”(イ・ビョンド,‘眞番郡考’,<韓国古代史研究>)

冗長な説明の後に ‘的中していると信じるところだ’ と断定しているが、イ・ビョンドが黄州を屯有とみた根拠は冬於と屯有の音が似ているということ一つだけだ。表意文字である漢字を発音が似ているという理由で同じだと断定するのは言語学的にも問題が多い。屯有は ‘軍隊が陣を敷いている’ という意味で主要軍事基地であることを現わす言葉だ。その上 ‘于冬於忽’ 中の于字と忽字は好き勝手に除いてしまい中から冬於だけを取って ‘冬於が屯有の別の書き方だ’ と主張するに至ってはもはや言う言葉もない。

<晉書>には帯方郡に所属した7つ県の名が出てくる。‘帯方・列口・南新・長岑・提奚・含資・海冥’ 県がそれだ。この内、中国古代史書から位置を追跡できる県がいくつかある。そのうちの一つが列口県だが、イ・ビョンドはこれを黄海道,恩栗と規定した。再びその論理を見よう。

←黄海道,鳳山郡,文井面,ムドム郡と張撫夷の墓。朝鮮総督府で発刊した<朝鮮古蹟圖譜>に載せられた写真。この付近から帯方太守 張撫夷の墓が出てきたからと帯方郡地域に確定したわけだが、楽浪郡が滅び35年後にもこの地域は漢四郡が支配したということなので論理的に矛盾している。

“殷栗郡は高句麗時代の‘栗口’あるいは‘栗川’だから栗口は列口と音がほとんど同じで栗川も列水の異写と見られる。したがって列口県が今日の殷栗付近だということには異論がないだろう。”(イ・ビョンド,‘眞番郡考’,<韓国古代史研究>)

主流史学界は帯方郡列口県を黄海道,殷栗郡で見ることに異論がないかも知れないが<後漢書>注釈者は「郭璞が<山海経>で‘列は河の名前だが列水は遼東にある’と話した」と書いている。列口が遼東にあったという意味だ。長岑縣に対してイ・ビョンドは黄海道,豊川郡と規定し、その根拠として<後漢書> ‘崔駰列傳’を挙げた。 ‘崔駰が長岑縣令に出て行くことになったが遠くて赴任しなかった’ という一節だ。しかし<後寒暑>はこの一節に「長岑縣は楽浪郡に所属しているので遼東にある」という注釈を付けておいた。イ・ビョンドがこの注釈を見られなかったわけもないが、自身の考えと違うので見なかったふりをして黄海道,豊川に規定したのだ。中国古代史書は帯方・列口・長岑縣をすべて黄海道ではなく遼東にあったと言っている。

帯方郡 設置者 主舞台も遼東

また主流史学界は眞番郡と帯方郡を同じ地域と見ているが、そのような解釈を後押しする古代史料は皆無だ。眞番郡に対する史料自体が希少なので逆説的に多くの論議があった。大きく整理すれば眞番郡が遼東や高句麗地域にあったという北方説と、黄海道などの地にあったとする南方説とがある。イ・ビョンドは北方説に対して「一笑に付しても余りある」と一蹴し ‘眞番郡=帯方郡=黄海・京畿道’ と主張した。ところで彼がこういう根拠に挙げたものは古代史料ではなく19世紀末~20世紀始めの中国の学者、楊守敬(1839~1915)が<晦明軒稿>で帯方郡の7県を過去の眞番郡の残県だと主張したことをそのまま借用したのだ。何の史料的根拠も提示することが出来ない楊守敬の主張に対して、イ・ビョンドは「いずれにせよ帯方7県を旧眞番の残県と推断(推測して断定すること)したことは間違いなく卓見であり眞番問題解決に一つの曙光を照らしてくれた」(<韓国古代史研究> 114ページ)と絶賛した。津田左右吉は<朝鮮歴史地理>で眞番郡を鴨緑江上流付近だと規定したがイ・ビョンドはこの問題に対しては採用せず楊守敬を師としたわけだ。朝鮮史編集会の今西龍が眞番郡を忠清・全羅北道地域と規定し、稲葉岩吉が忠清道地域と規定したことよりは少しマシかも知れないが、朝鮮末期の安鼎福は<東史綱目>で<史記>と<漢書>を根拠に「眞番は遼東にあった」と主張した。帯方郡を設置した公孫康一族はその父親、公孫度が後漢末の混乱期に遼東王を自称した一族だ。この一族は西進する高句麗と遼東で何回も衝突した。<三国志> ‘魏書’公孫度列伝は公孫度とその息子公孫康一族に対して詳しく記録しているが、これらの舞台は始終一貫遼東であったし、中国中央政府から遼東の支配権を認められることが目標であった。高句麗の阻止線を突き抜け黄海道と京畿北部まで進出するのはこの一族の関心事でもなかったのみならず可能でもないという事実をよく知っていた。上には高句麗,下には百済が圧迫する黄海・京畿道に帯方郡が存続するということははなから不可能だったのだ。

イ・ドギル ハンガラム歴史文化研究所長