дә’гҒ„гҒ«е…¬и»ўгҒҷгӮӢгҖҢгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ®гғҡгӮўгҖҚж’®еҪұгҒ«еҲқгӮҒгҒҰжҲҗеҠҹвҖҰпј”пјҗе№ҙгҒ®и¬ҺгҒҢи§ЈжҳҺ

гҖҖеӨ©ж–ҮеӯҰиҖ…гҒҢгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ®еҶҷзңҹж’®еҪұгҒ«еҲқгӮҒгҒҰжҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜ2019е№ҙгҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҖӮең°зҗғеҗ„ең°гҒ®йӣ»жіўжңӣйҒ йҸЎ8еҹәгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгӮӨгғҷгғігғҲгғӣгғ©гӮӨгӮәгғігғҶгғ¬гӮ№гӮігғјгғ—пјҲEHTпјүгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҖҒзҙ„5350дёҮе…үе№ҙе…ҲгҒ®жҘ•еҶҶйҠҖжІігҖҢM87гҖҚгҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒӮгӮӢи¶…еӨ§иіӘйҮҸгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«пјҲSMBHпјүгӮ’гҒЁгӮүгҒҲгҒҹгҖӮз¶ҡгҒ„гҒҰ2022е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒйҠҖжІізі»гҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒӮгӮӢи¶…еӨ§иіӘйҮҸгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҖҢгҒ„гҒҰеә§A*гҖҚгҒ®ж’®еҪұгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеӨ©ж–ҮеӯҰиҖ…гҒҜд»ҠеӣһгҖҒдә’гҒ„гҒ«е…¬и»ўгҒҷгӮӢ2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гӮ’ж’®еҪұгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҖӮйҮҚеҠӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдә’гҒ„гҒ«зёӣгӮҠгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹ2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«з”»еғҸгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜд»ҠеӣһгҒҢеҲқгӮҒгҒҰгҖӮ

гҖҖгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒЁгҒҜгҖҒйҮҚеҠӣгҒҢгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«гӮӮеј·гҒ„гҒҹгӮҒгҖҒе…үгӮ’гӮӮеҗёгҒ„иҫјгӮҖи¶…й«ҳеҜҶеәҰгҒ®еӨ©дҪ“гӮ’жҢҮгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеӨӘйҷҪгӮҲгӮҠгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«еӨ§гҒҚгҒ„жҳҹгҒҢж ёиһҚеҗҲгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ®жёӣе°‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҙ©еЈҠгҒҷгӮӢйҒҺзЁӢгҒ§и¶…ж–°жҳҹзҲҶзҷәгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹеҫҢгҒ«з”ҹжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮM87йҠҖжІігҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒӮгӮӢгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҜеӨӘйҷҪгҒ®иіӘйҮҸгҒ®65е„„еҖҚгҖҒйҠҖжІізі»гҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒӮгӮӢгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҖҢгҒ„гҒҰеә§A*гҖҚгҒҜеӨӘйҷҪгҒ®иіӘйҮҸгҒ®400дёҮеҖҚгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҜдҪ“з©ҚгҒҢгӮјгғӯгҒ«иҝ‘гҒ„зү№з•°зӮ№пјҲsingularityпјүгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдёҖиҲ¬гҒ®еӨ©дҪ“гҒЁгҒҜйҒ•гҒ„гҖҒзү©зҗҶзҡ„гҒӘиЎЁйқўгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҖҢдәӢиұЎгҒ®ең°е№із·ҡпјҲгӮӨгғҷгғігғҲгғ»гғӣгғ©гӮӨгӮәгғіпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөзҡ„гҒӘеўғз•ҢгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖӮ

в– еӨӘйҷҪгҒ®иіӘйҮҸгҒ®180е„„еҖҚгҒЁ1е„„5000дёҮеҖҚ

гҖҖгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®гғҲгӮҘгғ«гӮҜеӨ§еӯҰгҒҢдё»е°ҺгҒҷгӮӢеӣҪйҡӣз ”з©¶гғҒгғјгғ гҒҜгҖҒең°зҗғгҒӢгӮү50е„„е…үе№ҙе…ҲгҒ«гҒӮгӮӢгӮҜгӮЁгғјгӮөгғјгҖҢOJ 287гҖҚгҒ§еҜҫгӮ’жҲҗгҒҷ2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ®йӣ»жіўз”»еғҸгӮ’ж’®еҪұгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҖҒеӣҪйҡӣеӯҰиЎ“иӘҢгҖҢеӨ©дҪ“зү©зҗҶеӯҰгӮёгғЈгғјгғҠгғ«гҖҚгҒ«зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖӮ2019е№ҙгҒ«еҲқгӮҒгҒҰгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ®з”»еғҸгҒҢе…¬й–ӢгҒ•гӮҢгҒҰд»ҘжқҘгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«ж’®еҪұгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҜгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮеҚҳдёҖгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгӮҜгӮЁгғјгӮөгғјпјҲQuasarпјүгҒЁгҒҜгҖҒгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҢе‘ЁиҫәгҒ®зү©иіӘгӮ’йЈІгҒҝиҫјгӮҖйҡӣгҒ«гҖҒгҒқгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢе·ЁеӨ§гҒӘзҷәе…үдҪ“гӮ’жҢҮгҒҷгҖӮгӮҜгӮЁгғјгӮөгғјгҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒҜеӨӘйҷҪгҒ®иіӘйҮҸгҒ®10е„„еҖҚд»ҘдёҠгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖӮ

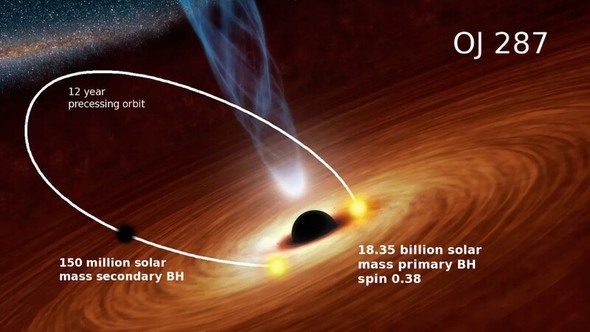

гҖҖ科еӯҰиҖ…гҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгӮҜгӮЁгғјгӮөгғјгҖҢOJ 287гҖҚгҒ®е…үгҒ®жҳҺгӮӢгҒ•гҒҢ12е№ҙе‘ЁжңҹгҒ§еӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠеүҚгҒӢгӮүгҒ“гҒ®гӮҜгӮЁгғјгӮөгғјгҒ®еҶ…еҒҙгҒ«2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҢе…¬и»ўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖ19дё–зҙҖгҒ«еҲқгӮҒгҒҰзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒ®гӮҜгӮЁгғјгӮөгғјгҒҜгҖҒең°зҗғгҒЁеӨӘйҷҪгҒ®и·қйӣўгҒ®300е…ҶеҖҚгӮ’и¶…гҒҲгӮӢи·қйӣўгҒ®е…ҲгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгӮўгғһгғҒгғҘгӮўеӨ©ж–Ү家гҒ§гӮӮиҰіжё¬гҒ§гҒҚгӮӢгҒ»гҒ©гҖҒгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰжҳҺгӮӢгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҪ“жҷӮгҒ®еӨ©ж–ҮеӯҰиҖ…гҒҜ1гҒӨгҒ®жҒ’жҳҹгҒЁиҖғгҒҲгҖҒгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гӮ„гӮҜгӮЁгғјгӮөгғјгҒ®еӯҳеңЁгҒҜжғіеғҸгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®еӨ©дҪ“гҒҢжіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ1982е№ҙгҒ«гғҲгӮҘгғ«гӮҜеӨ§еӯҰгҒ®еӨ§еӯҰйҷўз”ҹгҒ®гӮўгӮӨгғўгғ»гӮ·гғғгғ©гғігғ‘гғјж°ҸгҒҢгҖҒеӨ©дҪ“гҒ®жҳҺгӮӢгҒ•гҒҢ12е№ҙе‘ЁжңҹгҒ§еӨүгӮҸгӮӢдәӢе®ҹгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒ科еӯҰиҖ…гҒҹгҒЎгҒҜгҖҒе…үгҒҢе‘Ёжңҹзҡ„гҒ«еӨүгӮҸгӮӢзҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰ2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҢдә’гҒ„гҒ«е…¬и»ўгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ гҒЁиҖғгҒҲгҖҒгӮҜгӮЁгғјгӮөгғјгӮ’иҝҪи·ЎгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

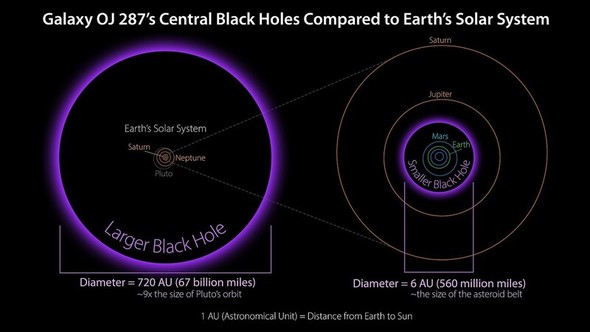

гҖҖгҒқгҒ—гҒҰ4е№ҙеүҚгҖҒNASAгҒ®гғҲгғ©гғігӮёгғғгғҲзі»еӨ–жғ‘жҳҹжҺўжҹ»иЎӣжҳҹгҖҢTESSгҖҚгҒ®иҰіжё¬гғҮгғјгӮҝгҒӢгӮүгҖҒ2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ®еӯҳеңЁгӮ’жҺўзҹҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҖӮ1гҒӨгҒҜеӨӘйҷҪгҒ®иіӘйҮҸгҒ®183е„„5000дёҮеҖҚгҖҒгӮӮгҒҶ1гҒӨгҒҜеӨӘйҷҪгҒ®иіӘйҮҸгҒ®1е„„5000дёҮеҖҚгҒ гҒЈгҒҹгҖӮеӨ§гҒҚгҒ„гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҜе·ЁеӨ§гҒӘйҷҚзқҖеҶҶзӣӨгҒ«еӣІгҒҫгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе°ҸгҒ•гҒ„гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҜ12е№ҙгҒ®е…¬и»ўе‘ЁжңҹгҒ®й–“гҒ«еҶҶзӣӨгҒ«2еӣһиЎқзӘҒгҒ—гҖҒжҳҺгӮӢгҒ„е…үгӮ’ж”ҫгҒӨгҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒи§ЈеғҸеәҰгҒҜй«ҳгҒҸгҒӘгҒҸгҖҒ2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҜ1гҒӨгҒ®зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҒ—гҒӢиҰӢгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ®еӯҳеңЁгӮ’гҒқгӮҢгҒһгӮҢзўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒи§ЈеғҸеәҰгҒҢ10дёҮеҖҚй«ҳгҒ„йӣ»жіўжңӣйҒ йҸЎгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

в– 1дёҮе№ҙеҫҢгҒ«гҒҜ1гҒӨгҒ«еҗҲдҪ“гҒҷгӮӢиҰӢиҫјгҒҝ

гҖҖз ”з©¶гғҒгғјгғ гҒҜгҖҒ2019е№ҙгҒҫгҒ§иҰіжё¬жҙ»еӢ•гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгғӯгӮ·гӮўгҒ®е®Үе®ҷйӣ»жіўжңӣйҒ йҸЎиЎӣжҳҹгҖҢгғ©гӮёгӮӘгӮўгӮ№гғҲгғӯгғігҖҚгҒҢж®ӢгҒ—гҒҹи¶…й«ҳи§ЈеғҸеәҰпјҲ12гғһгӮӨгӮҜгғӯз§’и§’пјүгҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒ®и§Јжұәзӯ–гӮ’иҰӢеҮәгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®иЎӣжҳҹгҒҜгҖҒең°дёҠгҒ®йӣ»жіўжңӣйҒ йҸЎгҒЁйҖЈеӢ•гҒҷгӮӢе®Үе®ҷгғҷгғјгӮ№гҒ®и¶…й•·еҹәз·ҡйӣ»жіўе№ІжёүиЁҲпјҲVLBIпјүжңӣйҒ йҸЎгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҹгҖӮйӣ»жіўе№Іжёүжі•гҒЁгҒҜгҖҒйҒ гҒҸйӣўгӮҢгҒҹйӣ»жіўжңӣйҒ йҸЎгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒеҗҢгҒҳеӨ©дҪ“гӮ’еҗҢжҷӮгҒ«иҰіжё¬гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒгғҮгғјгӮҝгӮ’еҗҲжҲҗгҒ—гҖҒгҒӮгҒҹгҒӢгӮӮгҒқгҒ®и·қйӣўгҒ®еҸЈеҫ„гӮ’жҢҒгҒӨжңӣйҒ йҸЎгҒҢиҰіжё¬гҒҷгӮӢгҒ®гҒЁеҗҢгҒҳеҠ№жһңгӮ’еҫ—гӮӢжҠҖиЎ“гӮ’жҢҮгҒҷгҖӮжңӣйҒ йҸЎй–“гҒ®и·қйӣўгҒҢж•°зҷҫгӮӯгғӯгғЎгғјгғҲгғ«д»ҘдёҠйӣўгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒи¶…й•·еҹәз·ҡйӣ»жіўе№ІжёүиЁҲгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮең°зҗғгҒӢгӮүжңҖеӨ§35дёҮгӮӯгғӯгғЎгғјгғҲгғ«йӣўгӮҢгҒҹи»ҢйҒ“гӮ’е‘ЁеӣһгҒ—гҒҹиЎӣжҳҹгҖҢгғ©гӮёгӮӘгӮўгӮ№гғҲгғӯгҖҚгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жҠҖиЎ“гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒең°зҗғгҒЁжңҲгҒ®и·қйӣўгҒ®еҚҠеҲҶгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢ19дёҮгӮӯгғӯгғЎгғјгғҲгғ«гҒ®д»®жғійӣ»жіўжңӣйҒ йҸЎгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖз ”з©¶гғҒгғјгғ гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢ2014е№ҙгҒ«дҪңжҲҗгҒ—гҒҹйӣ»жіўең°еӣігҒӢгӮүгҖҒгҖҢOJ 287гҖҚгҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’жҺўгӮҠгҖҒз”»еғҸгӮ’жҠҪеҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰеҫ—гӮүгӮҢгҒҹеҶҷзңҹгҒҜгҖҒ40е№ҙй–“и§ЈжұәгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹз–‘е•ҸгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ®гғҡгӮўгҒ®еӯҳеңЁгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮи«–ж–ҮгҒ®з¬¬дёҖзӯҶиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгғһгӮҰгғӘгғ»гғҗгғ«гғҲгғҚгғіж•ҷжҺҲгҒҜгҖҢгҒқгӮҢгҒһгӮҢз•°гҒӘгӮӢдҪҚзҪ®гҒ«гҒӮгӮӢ2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҢгҖҒеј·еҠӣгҒӘзІ’еӯҗгӮёгӮ§гғғгғҲгӮ’ж”ҫеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иӯҳеҲҘгҒ§гҒҚгҒҹгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҹгҖӮ

гҖҖгғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒӢгӮүж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгӮёгӮ§гғғгғҲгҒ«гҒҜ2зЁ®йЎһгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ1гҒӨгҒҜе°ҸгҒ•гҒ„гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒӢгӮүж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒеәӯгҒ®гғӣгғјгӮ№гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж№ҫжӣІгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе°ҸгҒ•гҒ„гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ®е‘ЁеӣІгӮ’й«ҳйҖҹгҒ§з§»еӢ•гҒ—гҖҒе°»е°ҫгӮ’жҢҜгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеҪўзҠ¶гҒ®гӮёгӮ§гғғгғҲгҒҢж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮз ”з©¶гғҒгғјгғ гҒҜгҖҒе°ҸгҒ•гҒ„гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҢд»ҠеҫҢж•°е№ҙд»ҘеҶ…гҒ«йҖҹеәҰгҒЁеҗ‘гҒҚгӮ’еӨүгҒҲгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘж–№еҗ‘гҒ«жӣІгҒҢгӮӢж§ҳеӯҗгӮ’иҰіжё¬гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁдәҲжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖ科еӯҰиҖ…гҒҹгҒЎгҒҜгҖҒ2гҒӨгҒ®гғ–гғ©гғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒҜйҮҚеҠӣгҒ®зӣёдә’дҪңз”ЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒд»ҠеҫҢ1дёҮе№ҙд»ҘеҶ…гҒ«еҗҲдҪ“гҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

*и«–ж–Үжғ…е ұ

Identifying the Secondary Jet in the RadioAstron Image of OJ 287.

DOI 10.3847/1538-4357/ae057e

иЁіM.S