пј»жӣёи©•пјҪж—Ҙжң¬дәәгҒ®гҖҢдёҚеҪ“еҲ©зӣҠгҖҚгӮ’еҠ©гҒ‘гҒҹжӨҚж°‘ең°дҪ“еҲ¶

ж—Ҙжң¬гҒ®еӯҰиҖ…гҒҢиҰӢгҒҹжӨҚж°‘ең°иҝ‘д»ЈеҢ–и«–вҲ’ж—Ҙеёқеј·еҚ жңҹгҒ®ж—Ҙжң¬дәәеңҹжңЁи«ӢиІ жҘӯиҖ…гҒ®дёҚеҪ“еҲ©зӣҠгӮ’дёӯеҝғгҒ«

йіҘжө·иұҠ и‘—/зҹҘиӯҳз”ЈжҘӯзӨҫ

гҖҖж—Ҙеёқеј·еҲ¶еҚ й ҳжңҹпјҲж—Ҙжң¬гҒ®жӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈпјүгҒ®жңқй®®з·ҸзқЈеәңгҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҹзөұиЁҲе№ҙе ұгҒ«гҒҜгҖҒ1928е№ҙгҒ®жңқй®®еңЁдҪҸж—Ҙжң¬дәәгҒЁжңқй®®дәәгҒ®дәәеҸЈгҖҒдёЎиҖ…гҒ®йғөдҫҝиІҜйҮ‘гҒ®ж®Ӣй«ҳгӮ’зӨәгҒҷзөұиЁҲгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж—Ҙжң¬дәәзҙ„47дёҮдәәгҒ®йғөдҫҝиІҜйҮ‘йЎҚгҒҢ2648дёҮеҶҶгҒ«йҒ”гҒҷгӮӢдёҖж–№гҖҒжңқй®®дәәзҙ„1866дёҮдәәгҒ®йғөдҫҝиІҜйҮ‘йЎҚгҒҜ430дёҮеҶҶгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮж—Ҙжң¬дәә1дәәеҪ“гҒҹгӮҠгҖҒжңқй®®дәәгӮҲгӮҠ245еҖҚеӨҡгҒ„иіҮз”ЈгӮ’жүҖжңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹиЁҲз®—гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ең§еҖ’зҡ„гҒӘзөҢжёҲеҠӣгҒ®ж је·®гҒҜгҖҒдёҖдҪ“гҒ©гҒ“гҒӢгӮүжқҘгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹж§ҳгҖ…гҒӘгҖҢе®ҹиЁјзҡ„иіҮж–ҷгҖҚгӮ’еүҚйқўгҒ«еҮәгҒ—гҒҰгҖҢж—Ҙеёқеј·еҚ жңҹгҒ«жңқй®®гҒ®зөҢжёҲгҒҢзҷәеұ•гҒ—гҒҹгҖҚгҒЁдё»ејөгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖҢжӨҚж°‘ең°иҝ‘д»ЈеҢ–и«–гҖҚгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®зөұиЁҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ©гҒҶиӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖҖгҖҺж—Ҙжң¬гҒ®еӯҰиҖ…гҒҢиҰӢгҒҹжӨҚж°‘ең°иҝ‘д»ЈеҢ–и«–гҖҸгҒҜгҖҒйҹ“еӣҪиҝ‘д»ЈзөҢжёҲеҸІгӮ’з ”з©¶гҒҷгӮӢж—Ҙжң¬дәәеӯҰиҖ…гҒ®йіҘжө·иұҠж°Ҹ(57)гҒ®еҚҡеЈ«еӯҰдҪҚи«–ж–ҮгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢеҚҳиЎҢжң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҹ“еӣҪжӯҙеҸІз ”究йҷўгҒ®еёёд»»з ”究員гҒ§гҒӮгӮӢи‘—иҖ…гҒҜгҖҒе…¬ејҸзөұиЁҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸз”ЈжҘӯз•ҢгҒ®йӣ‘иӘҢгҖҒж–°иҒһиЁҳдәӢгҒӘгҒ©ж§ҳгҖ…гҒӘиіҮж–ҷгӮ’еӢ•е“ЎгҒ—гҒҰгҖҒжңқй®®гҒЁжңқй®®дәәгӮ’жҗҫеҸ–гҒ—гҒҰж—Ҙжң¬гҒЁж—Ҙжң¬дәәгҒ«дёҚеҪ“гҒӘеҲ©зӣҠгӮ’дёҺгҒҲгҒҹж—Ҙеёқеј·еҚ жңҹгҒ®гҖҢдәҢйҮҚж§ӢйҖ гҖҚгӮ’е®ҹиЁјзҡ„гҒ«жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒҷгӮӢж–№ејҸгҒ§гҖҒжӨҚж°‘ең°иҝ‘д»ЈеҢ–и«–гӮ’зҗҶи·Ҝж•ҙ然гҒЁжү№еҲӨгҒҷгӮӢгҖӮ

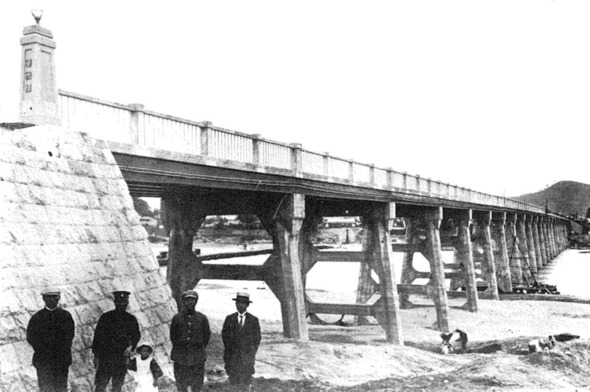

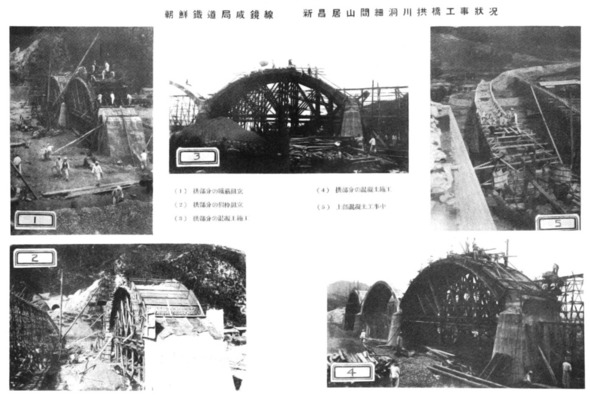

гҖҖеҮәзҷәзӮ№гҒҜгҖҢгҒӘгҒңж—ҘеёқгҒҜжңқй®®гҒ«е·ҘжҘӯгӮ’иҲҲгҒқгҒҶгҒЁгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶз–‘е•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ3гғ»1йҒӢеӢ•гҒ®зӣҙеҫҢгҖҒж—ҘеёқгҒҜгҖҢз”ЈжҘӯиӘҝжҹ»е§”е“ЎдјҡгҖҚгӮ’й–ӢгҒҸгҒӘгҒ©гҖҒжңқй®®гҒ®зөҢжёҲгӮ’зҷәеұ•гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж…ӢеәҰгӮ’еҸ–гӮҠгҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒгҖҢйү„йҒ“ж•·иЁӯгҒЁз”Јзұіеў—ж®–иЁҲз”»гҖҚгӮ’еҮәгҒ—гҒҹгҖӮжҳҺжІ»ж”ҝеәңгҒҢгҖҢж®–з”ЈиҲҲжҘӯгҖҚ(ж”ҝеәңдё»е°ҺгҒ®е·ҘжҘӯиӮІжҲҗ)гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒжӨҚж°‘ең°жңқй®®гҒ§гҒҜгҖҒжңқй®®зөҢжёҲгҒҢж—Ҙжң¬гҒЁз«¶еҗҲгҒҷгӮӢзҠ¶жіҒгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒе·ҘжҘӯгӮ’жҠ‘еҲ¶гҒҷгӮӢд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«йҒ“и·ҜгӮ„йү„йҒ“е»әиЁӯгҖҒжёҜж№ҫж•ҙеӮҷгҖҒж°ҙеҲ©зө„еҗҲдәӢжҘӯгҒӘгҒ©гҒ гҒ‘гҒ«жҠ•иіҮгӮ’йӣҶдёӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮи‘—иҖ…гҒҜгҖҢдәӨйҖҡгҒЁйҖҡдҝЎж©ҹй–ўгҒ®ж•ҙеӮҷгҒЁгҒ„гҒҶж–№еҗ‘жҖ§гӮ’жҸҗзӨәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е·ҘжҘӯгӮ’е®ҲгӮҠгҖҒжңқй®®гҒ®еӨ–еҪўгҒ®гҒҝгӮ’иҝ‘д»ЈеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸеҪўж…ӢгӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҖӮ1939е№ҙгҒҫгҒ§гҒ®жңқй®®з·ҸзқЈеәңгҒ®дәҲз®—гҒҜеҗҲиЁҲ55е„„еҶҶзЁӢеәҰгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎеңҹжңЁгҒ«й–ўйҖЈгҒ—гҒҹж”ҜеҮәгҒҜ10е„„7еҚғдёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҠ•иіҮгҒ•гӮҢгҒҹиіҮйҮ‘гҒҜгҖҒжңқй®®гҒ«еұ…дҪҸгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬дәәеңҹжңЁи«ӢиІ жҘӯиҖ…гҒҢзӢ¬еҚ гҒ—гҒҹгҖӮеҪјгӮүгҒҜж”ҝжІ»жЁ©еҠӣгҒҢе®ҡгӮҒгӮӢеҲ¶еәҰгҒӘгҒ©гҒ®дҝқиӯ·гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬еҶ…ең°гҒ§гҒҜдјҡиЁҲжі•гҒҢеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰдёҖиҲ¬з«¶дәүе…ҘжңӯеҺҹеүҮгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҹжҷӮжңҹгҒ гҒҢгҖҒжңқй®®гҒӘгҒ©гҒ®жӨҚж°‘ең°гҒ§гҒҜгҖҒеӢ…д»ӨгҒ«гӮҲгӮӢзү№е‘ҪеҘ‘зҙ„гғ»йҡҸж„ҸеҘ‘зҙ„гҒ§и«ӢиІ жҘӯиҖ…гҒ®д»»ж„ҸжҢҮе®ҡгҒҢеҸҜиғҪгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ1921е№ҙгҒ®дјҡиЁҲжі•ж”№иЁӮгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжңқй®®гҒ§гӮӮдёҖиҲ¬з«¶дәүе…ҘжңӯгҒҢеҺҹеүҮгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒж”ҝеӢҷз·ҸзӣЈйҖҡзү’(1932е№ҙ)гҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«з„ЎеҠӣеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮж—Ҙжң¬еҶ…ең°гҒ«гҒҜгҒӘгҒ„гҖҢжҠҖиЎ“дё»д»»еҲ¶еәҰгҖҚгҒҢжңқй®®гҒ§гҒ®гҒҝж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгӮӮгҒ—гҒҹгҖӮжңқй®®дәәи«ӢиІ жҘӯиҖ…гӮ’ж§ӢйҖ зҡ„гҒ«жҺ’йҷӨгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖж—Ҙжң¬дәәи«ӢиІ жҘӯиҖ…гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҖҢдёҚеҪ“еҲ©еҫ—гҖҚгӮ’еҫ—гҒҹгҒ®гҒӢгӮ’иҰӢгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жң¬гҒ®зҷҪзңүгҒ гҖӮеҪјгӮүгҒҜиіғйҮ‘гӮ’гғ”гғігғҸгғҚгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгҒ»гӮ“гҒ®е°‘гҒ—гҒ гҒ‘дёҺгҒҲгҒҹгҖӮгҖҺжңқй®®з·ҸзқЈеәңзөұиЁҲе№ҙе ұгҖҸгҒӘгҒ©гҒ®е…¬ејҸиіҮж–ҷгҒ§гҒҜеҪ“жҷӮгҖҒжңқй®®дәәгҒ®йҮҚеҠҙеғҚиҖ…гҒ®дёҖж—ҘгҒ®иіғйҮ‘гӮ’80йҠӯгҖң1еҶҶзЁӢеәҰгҒЁиЁҲз®—гҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—и‘—иҖ…гҒҜгҖҒж–°иҒһиЁҳдәӢгҒЁеҚ”дјҡзҷәеҲҠзү©гҖҒжүӢиЁҳгҒӘгҒ©гҒ®иіҮж–ҷгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜ30гҖң40йҠӯгҒ®ж°ҙжә–гҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгӮ’зӨәгҒҷгҖӮиЎЁйқўдёҠгҒҜе·ҘдәӢйҮ‘йЎҚгҒ®еҚҠеҲҶиҝ‘гҒҸгӮ’еҠҙеӢҷиІ»гҒ«зӯ–е®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜ6гҖң17%зЁӢеәҰгҒ—гҒӢжү•гӮҸгҒҡгҖҒж®ӢгӮҠгӮ’гҖҢдёҚеҪ“еҲ©еҫ—гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҫ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҫІжҘӯеҲҶйҮҺгҒЁжҖқгҒ„гҒҢгҒЎгҒӘз”Јзұіеў—ж®–иЁҲз”»гҒ§гӮӮгҖҒгӮігғЎгҒ®еў—з”ЈгӮҲгӮҠгҒҜжҪ…жј‘ж–ҪиЁӯгӮ’йҖ гӮӢгҒӘгҒ©гҒ®еңҹжңЁдәӢжҘӯгҒ§гҒӮгӮӢж°ҙеҲ©зө„еҗҲдәӢжҘӯгҒҢдёӯеҝғгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®е®ҹдҪ“гҒҜгҖҢжңқй®®иҫІж°‘гҒ«еј·еҲ¶еҹ·иЎҢгҒҢеҸҜиғҪгҒӘж°ҙеҲ©зө„еҗҲиІ»гӮ’иіҰиӘІгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬дәәи«ӢиІ жҘӯиҖ…гғ»ең°дё»гҒӘгҒ©гҒ«дёҚеҪ“гҒӘеҲ©зӣҠгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҖҚгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖж—Ҙжң¬гҒӢгӮүжңқй®®гҒ«жҠ•иіҮгҒ•гӮҢгҒҹиіҮйҮ‘гҒ®еӨ§йғЁеҲҶгӮ’гҖҒеҶҚеәҰж—Ҙжң¬дәәгҒҢжҺҢжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒ®гҖҢдәҢйҮҚж§ӢйҖ гҖҚгҒ®е®ҹдҪ“гҒҜгҖҒжӨҚж°‘ең°иҝ‘д»ЈеҢ–и«–гҒҢжңүеҠ№гҒ«гҒӘгӮҠеҫ—гӮӢгҒӢгӮ’е•ҸгҒ„и©°гӮҒгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«йҖІгӮ“гҒ§и‘—иҖ…гҒҜгҖҢгҖҺеҸҺеҘӘгҖҸгҒ®е®ҡзҫ©гҒ гҒ‘гҒ«зёӣгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж”ҝжІ»жЁ©еҠӣгҒ«гӮҲгӮӢзөҢжёҲй ҳеҹҹгҒ®жӯӘжӣІгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„жҰӮеҝөгҒ§гҖҒж—Ҙеёқеј·еҚ жңҹгҒ®зөҢжёҲз ”з©¶гҒҢеүҚгҒ«йҖІгҒҫгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҖҒж–°гҒ—гҒ„з ”з©¶гҒ®ж–№еҗ‘жҖ§гӮӮжҸҗжЎҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

иЁіM.S