йҹ“еӣҪз’°еўғйғЁгҖҒзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®з®ЎзҗҶеҹәжә–гҒ«е·Ҙе ҙжҺ’еҮәйҷӨеӨ–

гҖҖзҷәйӣ»жүҖгҖҒгӮ»гғЎгғігғҲе·Ҙе ҙгҖҒз„јеҚҙе ҙгҒӘгҒ©гӮ’еҗ«гӮҒгҒҹе…ЁеӣҪгҒ®дәӢжҘӯжүҖгҒҢгҖҒзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®жҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гӮӮгҒӘгҒҸз®ЎзҗҶгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзІ’еӯҗгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒҢ2.5гҺӣ(гғһгӮӨгӮҜгғӯгғЎгғјгӮҝгғјгҖҒ100дёҮеҲҶгҒ®1гғЎгғјгғҲгғ«)д»ҘдёӢгҒ®PM2.5(еҫ®е°ҸзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘ)гҒ®е…ЁеӣҪзҷәз”ҹйҮҸгҒ®55пј…гҒҢзҷәйӣ»жүҖгҒЁдәӢжҘӯжүҖгҒӢгӮүзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶз’°еўғйғЁгҒ®иӘ¬жҳҺгҒӢгӮүгҒ—гҒҰгҖҒж”ҝеәңгҒ®зІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®з®ЎзҗҶгҒ«гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘжҠңгҒ‘з©ҙгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖз’°еўғйғЁгҒҜ3ж—ҘзҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖҢзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®з®ЎзҗҶзү№еҲҘеҜҫзӯ–гҖҚгҒ§дәӢжҘӯе ҙгҒ®зІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒҹгӮҒгҖҒйҰ–йғҪеңҸд»ҘеӨ–гҒ®ең°еҹҹгҒ§жҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢгҒЁжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮдәӢжҘӯе ҙгҒ®зІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒҹгӮҒжҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢгҒЁгҒ—гҒҹзҷәиЎЁгҒҜгҖҒдәӢжҘӯе ҙгҒ«зІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®жҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гӮ’йҒ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеӨ§ж°—з’°еўғдҝқе…Ёжі•гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒз’°еўғйғЁгҒҜдәӢжҘӯе ҙгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®жҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гӮ’е®ҡгӮҒгҒҡгҖҒж–ҪиЁӯеҲҘгҒ«10гҺҺпјҲгғҹгғӘгӮ°гғ©гғ гҖҒ1000еҲҶгҒ®1гӮ°гғ©гғ пјү/гғҲгғід»ҘдёӢгҒӢгӮү70гҺҺ/гғҲгғід»ҘдёӢгҒҫгҒ§гҒ®вҖңзІүеЎөвҖқжҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гҒ гҒ‘гҒ§йҒӢе–¶гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮй•·гҒ•гҒҢ0.001гҺӣгҒӢгӮү500гҺӣгҒ«еҸҠгҒ¶зІүеЎөгҒ§гҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒҜзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®PM10гӮ„еҫ®е°ҸзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®PM2.5гҒ®ж•°еҚҒгҖҒж•°зҷҫеҖҚгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ¬гғ©гӮ№иЈҪе“ҒиЈҪйҖ гҖҒйӣ»ж°—зӮүгҖҒеЎ—иЈ…ж–ҪиЁӯгҒӘгҒ©гҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢзҸҫеңЁгҒ®зІүеЎөжҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–еҖӨгҒҜгғҲгғіеҪ“гҒҹгӮҠ50гҺҺгҖӮ50гҺҺгҒҜ5дёҮгҺҚпјҲгғһгӮӨгӮҜгғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒ100дёҮеҲҶгҒ®1гӮ°гғ©гғ )гҒ«еҪ“гҒҹгӮҠгҖҒPM2.5гҒ®24жҷӮй–“гҒ®з’°еўғеҹәжә–(50гҺҚ/гғҲгғі)гҒ®еҫ®е°ҸзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®йҮҚгҒ•гҒ®1000еҖҚгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮз’°еўғйғЁгҒҜдәӢжҘӯе ҙгҒ®з…ҷзӘҒгҒӢгӮүеҮәгҒ•гӮҢгӮӢзІүеЎөгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гӮ’иҖғж…®гҒӣгҒҡгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰжҚ•йӣҶгҒ—гҒҰж°ҙеҲҶгӮ’йҷӨеҺ»гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒйҮҚгҒ•гӮ’иЁҲгҒЈгҒҰжҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гҒҢйҒөе®ҲгҒ•гӮҢгҒҹгҒӢеҲӨж–ӯгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгӮ’еҲҘйҖ”гҒ«еҹәжә–гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒжҺ’еҮәж–ҪиЁӯгҒ®з•°еёёгҒӘгҒ©гҒ§еӣҪж°‘гҒ®еҒҘеә·дҝқиӯ·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®з’°еўғеҹәжә–гҒ®ж•°зҷҫеҖҚгӮ’и¶…гҒҲгӮӢй«ҳжҝғеәҰгҒ®зІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒҢжҺ’еҮәгҒ•гӮҢгҒҰгӮӮе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгӮҲгӮҠжңҖеӨ§гҒ§ж•°еҚҒгҖҒж•°зҷҫеҖҚйҮҚгҒ„зІүеЎөгҒҫгҒ§иҖғж…®гҒ—гҒҹжҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҖҒеҹәжә–еҖӨгӮ’е®№жҳ“гҒ«е……и¶ігҒ§гҒҚгӮӢзҠ¶жіҒдёӢгҒ§гҖҒиҝҪеҠ иІ»з”ЁгҒ®гҒӢгҒӢгӮӢзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®еүҠжёӣгӮ’еҖӢгҖ…гҒ®дәӢжҘӯе ҙгҒ«жңҹеҫ…гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢе°Ӯй–Җ家гӮүгҒ®иӘ¬жҳҺгҒ гҖӮ

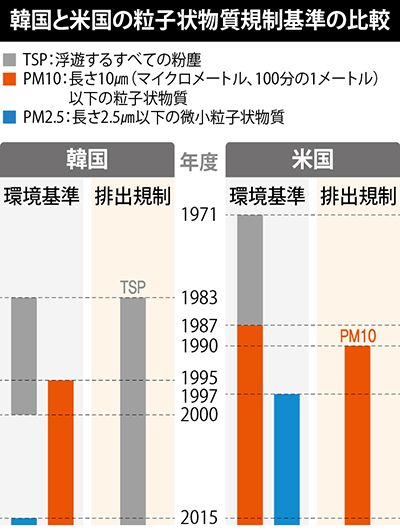

гҖҖз’°еўғйғЁй–ўдҝӮиҖ…гҒҜгҖҢзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®жҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гӮ’иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒжё¬е®ҡжҠҖиЎ“гҒЁз®ЎзҗҶгҖҒдәӢжҘӯжүҖгҒ®з’°еўғгҒӘгҒ©ж§ҳгҖ…гҒӘе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁи©ұгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иӘ¬жҳҺгҒҜгҖҒе…ҲйҖІеӣҪгҒ®дәӢдҫӢгӮ’з„ЎиҰ–гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮзұіеӣҪгҒ§гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«гҖҒ1990е№ҙгҒӢгӮүзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®PM10гӮ’еҹәжә–гҒ«жҺ’еҮәиҰҸеҲ¶гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиҰҸеҲ¶гҒ«гӮҲгӮҠеҗ„дәӢжҘӯе ҙгҒҜгҖҒзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢйҷҗгӮҠжҺ’еҮәгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶе·ҘзЁӢгӮ’з®ЎзҗҶгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒжҺ’еҮәиЁұе®№еҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒӣгӮӢеӨ§ж°—жұҡжҹ“йҳІжӯўж–ҪиЁӯгӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®ж–№жі•гҒ§иҰҸеҲ¶гҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӯгғ гғ»гғүгғігӮ№гғ«еӨ§ж°—з’°еўғеӯҰдјҡйЎ§е•Ҹ(ж…¶з…•еӨ§з’°еўғе·ҘеӯҰ科ж•ҷжҺҲ)гҒҜгҖҢзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒ500гҺӣгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒ®зІүеЎөиҰҸеҲ¶гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ–гӮӢжі•гӮӮеҗҢ然гҖҚгҒЁгҒ—гҖҒгҖҢз’°еўғеҹәжә–гҒЁжҺ’еҮәиҰҸеҲ¶гҒҜгҖҒзөҢжёҲж°ҙжә–гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰйҒ©еҲҮгҒ«з«ӢжЎҲгҒ•гӮҢгҒӯгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒҠгӮҲгҒқ30е№ҙй–“гҖҒзІ’еӯҗзҠ¶зү©иіӘгҒ§гҒӘгҒҸзІүеЎөгҒ гҒ‘гӮ’иҰҸеҲ¶гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒз„ЎиІ¬д»»гҒӘиҰҸеҲ¶з®ЎзҗҶгҒ®е®ҹжғ…гӮ’з«Ҝзҡ„гҒ«зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁи©ұгҒ—гҒҹгҖӮ

йҹ“еӣҪиӘһеҺҹж–Үе…ҘеҠӣпјҡ2016-06-28 23:50