жҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®ж”ҝе…ҡи§Јж•Јжұәе®ҡгҖҒгғҷгғӢгӮ№е§”е“Ўдјҡеҹәжә–гҒ«еҗҲиҮҙгҒӣгҒҡ

гҖҢеӣҪ家ж–ҪиЁӯжү“ж’ғ模擬=жҡҙеҠӣгӮ’дё»ејөгҖҚгҒЁжҶІжі•иЈҒеҲӨж–ӯдёӢгҒ—гҒҹгҒҢ

гӮӨгғ»гӮҪгӮҜгӮӯиЈҒеҲӨ2еҜ©гҒ§гҒҜгҖҢеҶ…д№ұйҷ°и¬Җз„ЎзҪӘгҖҚ

гӮӨгғ»гӮҪгӮҜгӮӯгҒӘгҒ©гҖҒеҖӢеҲҘгҒ®иЎҢзӮәгӮ’ж №жӢ гҒ«и§Јж•Ј

гҖҢйҒҺеү°зҰҒжӯўеҺҹеүҮгҖҚйҒ•еҸҚгҒ®еҸҜиғҪжҖ§

ж”ҝжЁ©гӮ’жҸЎгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮдҪҺгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҢзҸҫе®ҹзҡ„и„…еЁҒгҖҚгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮз–‘е•Ҹ

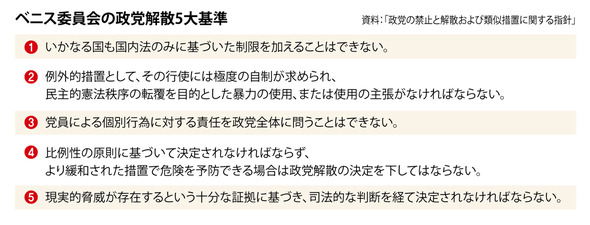

гҖҖдё–з•ҢгҒ®жҶІжі•иЈҒеҲӨж©ҹй–ўдјҡиӯ°дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгғҷгғӢгӮ№е§”е“ЎдјҡгҒҢжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ«зөұеҗҲйҖІжӯ©е…ҡи§Јж•Јжұәе®ҡж–ҮгҒ®жҸҗеҮәгӮ’е…¬ејҸгҒ«иҰҒи«ӢгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®д»ҠеӣһгҒ®жұәе®ҡгҒҢгғҷгғӢгӮ№е§”е“ЎдјҡгҒ®гҖҢж”ҝе…ҡи§Јж•Ј5еӨ§еҹәжә–гҖҚгӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮ’е·ЎгҒЈгҒҰиӯ°и«–гҒҢз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж”ҝе…ҡи§Јж•ЈгҒҢж”ҝе…ҡжҙ»еӢ•гҒ®иҮӘз”ұгҒЁгҒ„гҒҶж”ҝжІ»зҡ„еҹәжң¬жЁ©гӮ’жҘөз«ҜгҒ«еҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢжҺӘзҪ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгғҷгғӢгӮ№е§”е“ЎдјҡгҒҜж”ҝе…ҡи§Јж•Јеҹәжә–гӮ’йқһеёёгҒ«еҺігҒ—гҒҸиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғҷгғӢгӮ№е§”е“ЎдјҡгҒ®гҖҢ5еӨ§еҹәжә–гҖҚгҒҜ1999е№ҙ12жңҲгҒ«жҺЎжҠһгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢж”ҝе…ҡгҒ®зҰҒжӯўгҒЁи§Јж•ЈгҒЁйЎһдјјжҺӘзҪ®гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжҢҮйҮқгҖҚгӮ’ең§зё®гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҶ…е®№гҒҜгҖҒ1)гҒ„гҒӢгҒӘгӮӢеӣҪгӮӮеӣҪеҶ…жі•гҒ®гҒҝгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹеҲ¶йҷҗгӮ’еҠ гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҒ2)дҫӢеӨ–жҺӘзҪ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®иЎҢдҪҝгҒ«гҒҜжҘөеәҰгҒ®иҮӘеҲ¶гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҖҒж°‘дё»зҡ„жҶІжі•з§©еәҸгҒ®и»ўиҰҶгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹжҡҙеҠӣгҒ®дҪҝз”ЁгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜдҪҝз”ЁгҒ®дё»ејөгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҒ3)е…ҡе“ЎгҒ«гӮҲгӮӢеҖӢеҲҘгҒ®иЎҢзӮәгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиІ¬д»»гӮ’ж”ҝе…ҡе…ЁдҪ“гҒ«е•ҸгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҒ4)жҜ”дҫӢжҖ§гҒ®еҺҹеүҮгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒгӮҲгӮҠз·©е’ҢгҒ•гӮҢгҒҹжҺӘзҪ®гҒ§еҚұйҷәгӮ’дәҲйҳІгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгҒҜж”ҝе…ҡи§Јж•ЈгҒ®жұәе®ҡгӮ’дёӢгҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҒ5)зҸҫе®ҹзҡ„гҒӘи„…еЁҒгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҚҒеҲҶгҒӘиЁјжӢ гҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒеҸёжі•зҡ„гҒӘеҲӨж–ӯгӮ’зөҢгҒҰжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжңҖгӮӮиӯ°и«–гҒ«гҒӘгӮӢйғЁеҲҶгҒҜгҖҒ2)гҒ®еҹәжә–гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зөұеҗҲйҖІжӯ©е…ҡгҒҢжҶІжі•з§©еәҸгҒ®и»ўиҰҶгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жҡҙеҠӣгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҒқгӮҢгӮ’дё»ејөгҒ—гҒҹгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ гҖӮжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгӮӨгғ»гӮҪгӮҜгӮӯе…ғиӯ°е“ЎгҒҢдё»е°ҺгҒ—гҒҹгӮўгғјгғ«гӮӘгғјпјҲROгғ»йқ©е‘Ҫзө„з№”пјүгҒ§йҠғеҷЁеҘӘеҸ–гҒЁеӣҪ家主иҰҒж–ҪиЁӯгҒ®жү“ж’ғгҒӘгҒ©гҒ®и¬Җиӯ°гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҢжҡҙеҠӣгҒ®дҪҝз”ЁгӮ’дё»ејөгҖҚгҒ«еҪ“гҒҹгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзөұеҗҲйҖІжӯ©е…ҡеҒҙгҒҜгӮӨгғ»гӮҪгӮҜгӮӯеҶ…д№ұйҷ°и¬ҖдәӢ件гҒ®иЈҒеҲӨгҒҢгҒҫгҒ зөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖҒж”ҝе…ҡи§Јж•ЈеҜ©еҲӨи«ӢжұӮгҒ®дё»иҰҒгҒӘж №жӢ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖҢеҶ…д№ұйҷ°и¬ҖгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ2еҜ©гҒ§з„ЎзҪӘгӮ’е®Је‘ҠгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гӮ’жҢҷгҒ’гҖҒжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®жұәе®ҡгҒ®дёҚеҪ“жҖ§гӮ’дё»ејөгҒҷгӮӢгҖӮгӮӯгғ гғ»гӮҪгғігғҶгӮҜй«ҳйә—еӨ§еӯҰж Ўжі•еӯҰе°Ӯй–ҖеӨ§еӯҰйҷўж•ҷжҺҲгӮӮгҖҢж”ҝе…ҡи§Јж•ЈгҒ®жұәе®ҡгҒҜгҖҒжҶІжі•зҡ„еҲӨж–ӯгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҡгҖҒдәӢе®ҹеҲӨж–ӯгҒЁжі•еҫӢеҲӨж–ӯгҒҢеҝ…гҒҡе…ҲиЎҢгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҶ…д№ұйҷ°и¬ҖдәӢ件еҲӨжұәгҒҢзўәе®ҡгҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҖҒжҶІжі•иЈҒгҒҢжұәе®ҡгӮ’дёӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеҸёжі•з§©еәҸгӮ’д№ұгҒҷиЎҢзӮәгҖҚгҒ гҒЁиҝ°гҒ№гҒҹгҖӮ

гҖҖгӮўгғјгғ«гӮӘгғјгҒ®и«–иӯ°гҒ®еҶ…е®№гҒҢгҖҢжҡҙеҠӣгҒ®дҪҝз”ЁгӮ’дё»ејөгҖҚгҒ«еҪ“гҒҹгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒе…ҡе“Ўж•°10дёҮдәәгӮ’и¶…гҒҲгӮӢеӨ§иЎҶж”ҝе…ҡгӮ’дёҖйғЁгҒ®е…ҡе“ЎгҒ®иЎҢзӮәгӮ’зҗҶз”ұгҒ«и§Јж•ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжӯЈеҪ“гҒӘгҒ®гҒӢгӮ’гӮҒгҒҗгҒЈгҒҰгӮӮеҸҢж–№гҒ®дё»ејөгҒҢиЎқзӘҒгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜ3)гҒ®еҹәжә–гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢе…ҡе“ЎгҒ«гӮҲгӮӢеҖӢеҲҘиЎҢзӮәгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиІ¬д»»гӮ’ж”ҝе…ҡгҒ«е•ҸгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҰҸе®ҡгҒЁй–ўйҖЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгӮўгғјгғ«гӮӘгғјгҒ®дё»еӮ¬иҖ…гҒЁеҸӮеҠ иҖ…гҒҢзөұеҗҲйҖІжӯ©е…ҡгҒ®гҖҢдё»е°ҺеӢўеҠӣгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гӮ’жҢҷгҒ’гҖҒи§Јж•Јжұәе®ҡгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘи«–жӢ гҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒзөұеҗҲйҖІжӯ©е…ҡеҒҙгҒҜгҖҒгҖҢдё»е°ҺеӢўеҠӣгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөиҮӘдҪ“гҒҢйҒҺеәҰгҒ«жҒЈж„Ҹзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжі•зҗҶеҲӨж–ӯгҒ®ж №жӢ гҒ«гҒӘгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„гҒЁеҸҚи«–гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖ4)гҒ®еҹәжә–гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢжҜ”дҫӢжҖ§гҒ®еҺҹеүҮпјҲйҒҺеү°зҰҒжӯўгҒ®еҺҹеүҮпјүгҖҚгӮӮиӯ°и«–гҒ®дҪҷең°гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮжұәе®ҡж–ҮгҒ«еҲ—жҢҷгҒ•гӮҢгҒҹзөұеҗҲйҖІжӯ©е…ҡгҒ®зӣ®зҡ„гҒЁжҙ»еӢ•гҒҢгҖҒжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨж–ӯгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж°‘дё»зҡ„еҹәжң¬з§©еәҸгҒ®и„…еЁҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®и„…еЁҒгҒ®зЁӢеәҰгҒҢж”ҝе…ҡи§Јж•ЈгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢжңҖеҫҢгҒ®жүӢж®өгҖҚгҒҢеӢ•е“ЎгҒ•гӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ»гҒ©гҖҒе®ҹйҡӣзҡ„гҒ§гҒӮгӮҠе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӯгғ гғ»гӮёгғ§гғігӮҪеҹ№жқҗеӨ§еӯҰж Ўж•ҷжҺҲпјҲжі•еӯҰпјүгҒҜгҖҒгҖҢгӮўгғјгғ«гӮӘгғјеҸӮеҠ иҖ…гҒҹгҒЎгҒ®иЎҢзӮәгҒҢжҡҙеӢ•йҷ°и¬ҖгҒЁжүҮеӢ•гҒ«еҪ“гҒҹгӮӢгҒЁд»®е®ҡгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҪјгӮүгҒ®иЎҢеӢ•гҒҢзөұеҗҲйҖІжӯ©е…ҡгҒ®зө„з№”зҡ„жұәе®ҡгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®е…ҡе“ЎгӮ’еҲ‘дәӢеҮҰзҪ°гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§еҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҹгҖӮ

гҖҖзөұеҗҲйҖІжӯ©е…ҡеҶ…йғЁгҒ®гҖҢеҫ“еҢ—еӢўеҠӣгҖҚгҒ®зӣ®зҡ„гҒЁжҙ»еӢ•гҒҢдҪ“еҲ¶гҒ«зҸҫе®ҹзҡ„гҒӘи„…еЁҒгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гӮӢгҒ®гҒӢгҒҢгҖҢеҚҒеҲҶгҒӘиЁјжӢ гҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒӢгӮӮдё»иҰҒгҒӘи«–дәүзӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ®гғ гғ»гӮҪгғігғҶгӮҜж•ҷжҺҲгҒҜгҖҢж”ҝе…ҡгҒҢж”ҝжЁ©гӮ’жҸЎгӮҠж°‘дё»зҡ„秩еәҸгӮ’з ҙеЈҠгҒҷгӮӢзҸҫе®ҹзҡ„гҒӘеҚұйҷәжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҒҢйҮҚиҰҒгҒ гҒҢгҖҒжңҖиҝ‘гҒ®йҒёжҢҷзөҗжһңгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒзөұеҗҲйҖІжӯ©е…ҡгҒҢж”ҝжЁ©гӮ’жҸЎгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҜжҘөгӮҒгҒҰдҪҺгҒҸгҖҒе…Ҙй–ЈгҒ§гҒҚгӮӢзҠ¶жіҒгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮжҶІжі•иЈҒгҒ®жұәе®ҡгҒ®жңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒҜгҖҒи„…еЁҒгҒ®зҸҫе®ҹжҖ§гӮ’иӘҮејөгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖҚгҒ гҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖ1990е№ҙгҒ«ж¬§е·һи©•иӯ°дјҡгҒ®еӮҳдёӢгҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹжҶІжі•и«®е•Ҹж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢгғҷгғӢгӮ№е§”е“ЎдјҡгҒҜгҖҒж°‘дё»дё»зҫ©гҖҒдәәжЁ©еҸҠгҒіжі•гҒ®ж”Ҝй…ҚгӮ’ж“Ғиӯ·гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҗ„еӣҪгҒёгҒ®жҶІжі•зҡ„ж”ҜжҸҙгҖҒйҒёжҢҷгҒЁеӣҪж°‘жҠ•зҘЁгҒ®зӣЈиҰ–гҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘз ”з©¶е ұе‘ҠгҒӘгҒ©гҒ®жҙ»еӢ•гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠгҒҫгҒ§50гҒӢеӣҪгҒ«500еӣһд»ҘдёҠгҒ®жҶІжі•и«®е•ҸгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒеҠ зӣҹеӣҪгҒҢ59гҒӢеӣҪгҒ«гҒ®гҒјгӮӢгҖӮйҹ“еӣҪгҒҜ2006е№ҙгғҷгғӢгӮ№е§”е“ЎдјҡгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮжҶІжі•иЈҒгҒ®жұәе®ҡгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгғҷгғӢгӮ№е§”е“ЎдјҡгҒ®и©•дҫЎгҒҜжӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒ«е®ҡи©•гҒ®гҒӮгӮӢжҶІжі•и«®е•Ҹж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҖҒгғҷгғӢгӮ№е§”е“ЎдјҡгҒҢд»ҠеӣһгҒ®жұәе®ҡгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҹ“еӣҪжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®дҪҚзӣёгҒЁең°дҪҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи©•дҫЎгӮӮиҮӘ然гҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ

йҹ“еӣҪиӘһеҺҹж–Үе…ҘеҠӣпјҡ2014.12.23 20:59