「言葉の力に魅了された『金芝河との52年』が 私を目覚めさせてくれました」

6月25日「故金芝河追悼文化祭」追悼の辞

愛憎のこもった回顧談に「感動のスタンディングオベーション」

「私が知っている金芝河のすべてを書く」

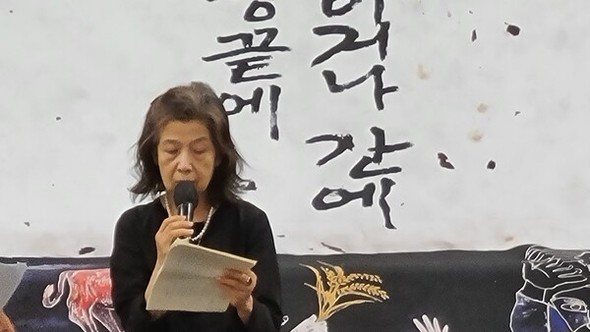

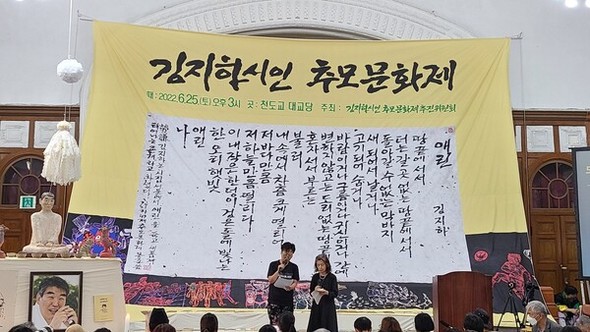

先月25日午後、「故金芝河(キム・ジハ)詩人追悼文化祭」が開かれたソウル慶雲洞(キョンウンドン)の天道教水雲会館。これに先立って5月8日、原州で亡くなった故人の葬儀が家族葬として静かに行われたためか、会場は入口まで人波で埋め尽くされた。たまたま2014年11月に故人の出版記念会が当時の大統領である朴槿恵(パク・クネ)氏の祝電と政権与党の代表などが参加した中で開かれた、まさにその会場だった。その後、ついに時代との不和を解くことができないまま孤独に去っていった故人の恨を解き、共生のための席だったため、哀悼と称賛で満たされる通常の追悼祭とは異なり、どこか緊張した重苦しい雰囲気が漂った。しかし、思いがけずスタンディングオベーションが沸き起こる瞬間があった。追悼文化祭唯一の外国の賓客として参加した日本の文芸評論家、宮田毬栄氏の追悼の辞が終わった時だった。

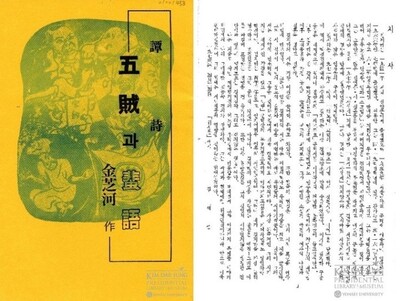

「中央公論社の編集者であった私が1970年6月、編集室の片隅で読んだ『週刊朝日』に韓国の詩人金芝河の長編風刺詩『五賊』の全文が載っていて、私は初めて読む金芝河作品の圧倒的な『言葉の力』に魅了されました。怒りと嘲笑、哄笑の矢が不正と腐敗にまみれた統治者を射抜く途方もない破壊力を持つ『言葉の群れ』がありました。隠喩の的確性、噴き出す笑い、鋭い風刺が全編を満たし、読んだ後には澄んだ悲哀の感情が残りました。詩人金芝河の『天才性』を感じた瞬間でした」

故人より5才年上の85才という高齢の宮田氏は、準備してきた「詩人金芝河との52年」というタイトルの追悼の辞を落ち着いて読み上げた。1971年12月に韓国で発売禁止になった金芝河の「五賊」「黄土」等の作品を集めた全集『長い暗闇の彼方に』を発行し、72年に「反共法違反」による逮捕と強制入院、74年に民青学連の背後人物とされ死刑の危機に瀕した詩人の救命運動にのりだして以来、2020年7月に故人に最後の手紙を送るまで。宮田氏が追悼の辞を読んでいる間、400人余りの聴衆は沈黙の中で傾聴し続けた。タイトル通り、半世紀以上続いた二人の縁はあまりにも格別だったためだ。それだけでなく、韓国民主化運動史の光と陰、その象徴的人物である故人に対する愛憎と悔恨の思いが余すとこなく込められていたためだ。

原稿用紙40枚の追悼の辞は、それ自体が一編の一代記だったが、さらに知りたくなり、 翌日午後、宮田氏に会っていくつかの疑問を解いてみた。

1970年6月、「五賊」を読んだ瞬間、「天才であることを発見」

1971年末、韓国で禁書の作品全集を出版

まず、金芝河の詩を知る前の宮田氏の韓国との縁を知りたかった。「時事ニュースで聞いた程度で、韓国と個人的な縁や特別な関心はなかった。ただ高校時代からフランスの市民革命に関心があり大学で仏文学を専攻し、文芸誌編集者として自ずと世界の文人たちの文章と歩みに関心を持つようになった。『五賊』を読んで『言葉で、文章で闘う若い詩人』にとても驚いた」

宮田氏はさらに、1972年6月に風刺詩『蜚語』で金芝河が逮捕されたと知って「金芝河救援国際委員会」を立ち上げた裏話も聞かせてくれた。「中央公論の筆者として知ることになった著名な文化人13人に『長い暗闇の彼方に』を送り、金芝河の釈放のために力になってほしいと訴えたが、たった一人だけ呼応してくれた。「ベトナムに平和を!市民連合」(ベ平連)代表であり行動派作家として大活躍していた反戦平和運動家の小田実だった。小田は初期の頃に日本の市民社会が金芝河の救命と韓国問題に関心を持つことに大きな役割を果たした。しかし、1976年に突然北朝鮮を訪問して金日成主席と会った事実を知り、金芝河は彼ときっぱり絶縁した。2004年、金芝河が鶴見俊輔の招待で京都を訪問した際、小田との和解を取り持とうとしたが、彼はついに小田と握手することさえ断った。小田は3年後に死去した」

1972年「反共法」逮捕で救命運動開始

1974年「民青学連」死刑の危機の頃は「悪夢」

大江健三郎・サルトル・チョムスキーなど

世界的知識人の署名運動を引き出す

宮田氏は1974年4月の「民青学連事件」から80年までを「悪夢」と表現した。金芝河が死刑求刑を受けた翌日の7月10日、「金芝河らを救う会」を発足させ、「金芝河を殺すな! 釈放せよ!」という韓国の大統領に送る要請文を書いて署名運動を行った事実は広く知られている。その時、日本では大江健三郎、遠藤周作、松本清張、柴田翔、谷川俊太郎などが、外国ではサルトル、ボーヴォワール、マルクーゼ、ハワード・ジン、ノーム・チョムスキー、エドウィン・ライシャワーなど数多くの知識人が賛同した。結局、朴正煕(パク・チョンヒ)政権は国際的な抗議に屈し、無期懲役に減刑した。

1972年、金大中氏が直接編集室に来訪

「金芝河の獄中メモなどを渡した」

この日のインタビューで、宮田氏は興味深い証言をした。「1972年10月、維新体制になる直前に、1971年5月の総選挙遊説中に起こった疑問の交通事故で負傷した足の治療のために日本に来ていた金大中(キム・デジュン)氏が、ある日中央公論社の事務所を訪れ、流暢な日本語で挨拶したのでびっくりした。その時から彼は何度も金芝河の獄中メモや手紙などを渡してくれた。金大中氏の文章を受けとり、中央公論に伝えたりもした。『韓民統』(韓国民主回復統一促進国民会議)結成のために米国を行き来していた頃で、あるときはお土産をくれたこともあった。主に中華料理店で会っていたが、尾行と監視を感じて気をつけるようお願いしたが、彼はあまり意に介さない様子だった。そうしているうちに1973年8月『金大中拉致事件』が起きた」

(今年5月10日、延世大学金大中図書館は1973年4月に米国で発刊された金芝河詩人の詩集『譚詩五賊と蜚語』の表紙と詩集に収録された金元大統領の推薦の辞を公開した。在米の民主化・統一活動家の林昌栄(イム・チャンヨン)博士が、金芝河の活動を在米韓国人に知らせるために発行したもので、その頃金大中元大統領が日本と米国を行き来しながら金芝河の文章を伝えたという宮田元編集長の証言を裏付けている)

その頃から「子どもがいるだろう」といった匿名の脅迫電話を受けたりもしたという宮田氏は、家庭と仕事と救命運動を全てやり遂げることが難しくなり、ついに家庭不和となり離婚することになった。その後、再婚した夫の宮田浩人(2008年死亡)元朝日新聞記者は「金大中拉致事件追跡」などで知られた朝鮮半島専門家だった。

宮田元編集長が、このように個人的な苦難に耐えながらも金芝河救命運動の先頭に立った理由は何だろうか。追悼の辞でこのように述懐した。「(金芝河が送ってきた名刺サイズの『獄中メモ』を見て)力のない私を頼らなければならない金芝河氏の寂しさを考えれば、いくら苦しくても彼の信頼に応えたいと思って努力しました。他の出版作業も当然あったし、私の30代は苦難の連続でした。それでも詩人の文章に感応できる自分を発見して勇気を持ちました」

1998年末、ソウルで金芝河との初めての出会い

1980年末、金芝河は「刑執行停止」で釈放されたが、二人の初めての出会いは1998年12月になってようやく実現した。その理由は、当初宮田氏が1972年に金芝河が逮捕された時に会いに行こうと訪韓を試みたが、維新政権の中央情報部によってビザ発給を拒否され、以後民主化まで入国を禁止されたためだ。

もう一つの理由は、金芝河が2001年にインターネットメディア「プレシアン」に連載した回顧録「私の回想、横になった石仏」に見ることができる。「私はそのような点から見て幸運児だ。外国の友達がいなかったら、私はもうずいぶん前にこの地から消えていただろう。考えてみれば、いままでその人たちをかなりやきもきさせた。そしていわゆる民主化されたという今日、それを忘れてしまったかのような私の態度は、その方々の心を不快にさせてしまったようだ。出獄後、日本からの数回にわたる招請にも応じなかったが、その理由はまだ行くべき時期ではないということだった。確かにそうだったのだ。国内の状況が外から見るのとは全く違うし、自分自身が何か新しく始めていて、そのことにもう少し時間をかけなければならなかったのだ…宮田毬栄さんはその間、私のために家庭破綻まで経験しなければならず、韓国から入国禁止人物に指定されることさえあった。しかし招請には至らず、礼を尽くすことができず、やはりこの回顧録出版とともに、来年初めにはもっと誠意あるもてなしを必ずしようと決心している」

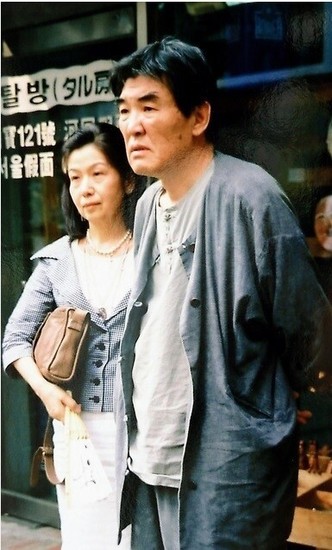

宮田元編集長は、初めての出会いが実現するまでのエピソードをこのように語った。 「1998年冬、金芝河が劇作家で小説家の唐十郎らの招請で川崎市を訪問するという情報を新聞記事で知り、非常に驚き、腹も立った。それで『本気で救命運動をした団体にも知らせないで来るのか。事の本質を知らない人だ』と抗議の手紙を送った。すると返事が来たのだが、誠意が感じられず、決別宣言までした。紆余曲折の末、その年の末に私がソウルを訪問した。金浦空港で初めて会ったが、あまりに長い間手紙で交流してきたため自然な出会いだった。 その時、初めて握手をしたが、骨が痛くなるほど強く握られた。それをずっと忘れられない」。(唐十郎は1972年に金芝河が国立馬山結核病院に強制入院中の時に訪ねてきて、中国に密航させると提案したという縁がある)

その後、金芝河が1999年、2000年と相次いで日本を訪問した時をはじめとして、二人の出会いは10年間ずっと続いた。金芝河は2003年7月、回顧録『白い影の道』(学古斎が出版)とタイトルを変えた回顧録出版記念会の時、宮田氏をはじめ日本の恩人たちを正式に招待して返礼とした。

「日本の進歩運動、新たな突破口を示す」

「金芝河の生命思想に日本との交流の影響」

2007年、民主化運動記念事業会の6月抗争20周年記念招請セミナーに参加した時、宮田元編集長は「韓国を訪問する度に感じるこの国に対する愛、ここに住む人々に対する愛は、金芝河の作品を通じて私の中で育ったものだ」とも語る。

では、それを媒介とした韓日文化界の交流がお互いに及ぼした影響は何だろうか。「1960年代後半以降、1970年代半ばのベトナム戦争終結に至るまで退潮していた日本の進歩運動が、金芝河救命運動を契機に新しい突破口を見出した。韓国の民主化運動に深く関与するようになり、6月抗争など勝利の経験を共有しながら刺激を受けた。『平和憲法9条を守る運動』が代表的だ。一方、後日、金芝河の『後天開闢』という東学思想と生命思想には、『日本の未来は女性にかかっている』と説いた哲学者で評論家の鶴見俊輔の影響が大きかった」

鶴見俊輔は1972年に訪韓を拒否された宮田氏に代わって、馬山結核病院に強制入院中だった金芝河と初めて面会したことを契機に、1974年に金芝河死刑反対抗議断食をするなど、2015年に死去するまで思想的な交流をした。特に彼が「金芝河、最初の言葉」という文章で明らかにした金芝河の豪放な言葉は、今も話題になるほど日本の進歩的運動陣営に衝撃を与えたという。「あなたの運動が私(金芝河)を助けることはできないが、私はあなたたちの運動を助けるために私の声を届ける」

(後日回顧録で金芝河は、1998年に初めて日本を訪問した時、京都のクリスチャンアカデミーで鶴見俊輔の歓迎の挨拶に対する答辞でこの言葉をこう修正したと紹介している。「ずいぶん歳月が経ったのですが、私はその2節を次のように修正します。 英語で、「Thank you very much」です」)

宮田氏は1971年、金芝河の最初の本の編集作業の時から受け取った多くの手紙のうち、最後の手紙を追悼の辞の中で紹介した。「新しい世紀になった頃、金芝河さんが病気で入院したことを知った私は心配になって手紙を書きました。2000年6月26日付で一山(イルサン)から送られてきた返信を持っています。『宇宙の果てまで、ともに白い陰を抱いていくことが私たち二人の運命だと言った私の言葉を忘れておられないことを確認し、無限に私の心が広くなることを切に感じています…私の過去30年間は、あなたの愛と友情を過分に受けて成長したこと、そして今も愛されていることを知り、大いなる幸せに浸っています。毬栄さん!』」

「2012年、朴槿恵支持発言に憂慮伝える」

2015年原州を訪れたが、握手で最後

宮田氏は金芝河との最後の出会いについての所懐も打ち明けた。「2015年4月10日、原州土地文化館を訪れました。2013年の『朴槿恵支持発言』の背景を訝しく思い数回手紙を送ったけれど返事がなくて、直接会って深い対話を交わしたかったのですが、金芝河は握手をするだけで、ついに面談を断られ、その日のうちに戻ってきました」

以後、2020年7月8日に宮田氏が送った最後の手紙が次男のキム・セヒ土地文化館館長を通じて渡されたことは確認したが、病床にある金芝河が読んだかどうかはとうとう分からなかったという。

「私が2013年1月に送った手紙は私の本当の思いでした。朴槿恵を支持する詩人の行動に失望し憂慮していますという言葉は、詩人との長い歳月の中で生まれた私の誠意でした。詩人金芝河に対する私の尊敬と愛が込められた言葉でした。いずれにせよ私は最後の日まで後悔して生きることでしょう。優しい姉として詩人のあらゆる行為を受け入れた方が良かったのか、私は絶えず苦しみました。何が金芝河さんをそこまで追い込んだのでしょうか。韓国の文学者の中でも、金芝河…過去の人だよね?という人が少なくありませんでした。過去といっても、1970年代はせいぜい半世紀前です。忘れてもいいほどの昔ではないでしょう。金芝河さんと握手するたびに、彼の生まれもった寂しさを感じました。それは『横になった石仏』で回想される少年の、誰からも救われない孤独と重なって見えるのです」

宮田氏は2003年に出版された金芝河の回顧録『白い陰の道』の日本語版を故人の生前に出せなかったことを残念がった。しかし、今もなお諦めていないと話した。「忘れてしまいそうな人々のために、私が知ることとなった『金芝河詩人のすべて』を今からでも書き始めなければ」

追悼の辞の最後に明らかにした誓いのことばを喚起すると、宮田氏は「金芝河よりずっと年上である姉の私に、どれほどの時間が残っているのか分からない」と独り言のように繰り返した。だが、初めて受け取ったメモと自画像から故人のすべての資料を保管しているということこそ、韓日はもちろん、全世界で「詩人としても人間としても」金芝河の内面世界を最も深く理解する人であることだけは間違いないだろう。

27日に日本に帰った宮田氏は、「金芝河は生涯私を目覚めさせてくれたありがたい人だった。彼の人生と死を回想しながらまた涙した」と伝えてきた。