5歳児の体から大人より大量のトリチウム検出…韓国、9年間の原発「がん訴訟」(2)

(1から続く)

■「安全」ではなく「分からない」が正確な表現

韓国の原子力安全法は、人が住めない制限区域を原子炉の半径560メートルや700メートル(軽水炉)、914メートル(重水炉)に設定している。その区域では居住が禁止され、原子炉運営や教育・訓練目的の一時的滞在だけが許される。原発の最も近くに住んでいる住民たちは、この境界線のすぐ外で365日24時間を過ごしている。

原発のある米国、カナダ、フランス、日本のような国々は、制限区域のほかに追加の緩衝区域を設けるか、住居地から遠く離れたところに原発を建設する。そのため、原発周辺の甲状腺がん患者がどれだけいるかを調査した事例もない。米国とベルギーでそれぞれ研究を行ったことがあるが、研究期間も短く、追跡調査がなされなかった。周辺の住民がほとんどいないため、韓国のような甲状腺がんをめぐる裁判もない。

福島も第一原発の水素爆発の際、半径30キロ圏の住民を疎開させたが、当時の居住者は17万人に過ぎなかった。釜山(プサン)と蔚山(ウルサン)にまたがる古里(コリ)原発の半径30キロには340万人が住んでいる。6機以上の原発が集中している団地のうち、原発周辺に住んでいる人が世界で最も多いところだ。

しかし韓国水力原子力(韓水原)は、原発と近いところに住民が住んでも被ばく量が基準値を超えていないため安全だ(がん発病との因果関係は不明)という言葉ばかりを繰り返している。「キュンド君一家訴訟1審」を除き、残りの裁判結果も全て韓水原のこの主張を認容した。果たしてそうだろうか。いくら長期間被ばくが続いても、基準値を超えなければ安全なのだろうか。

通常100ミリシーベルト以上を「高線量」という。高線量放射線はがんとの関連性がはっきりしている。しかし、100ミリシーベルト未満の低線量については様々な議論がある。ここで「しきい値無し直線(LNT)モデル」を理解することが重要だ。これはいくら少ない線量の放射線でも、被ばくした場合、被ばく線量に比例してがん発生の危険度が高まることを意味する。グラフで表現すると、右上向の「直線」として現れ、階段のように曲がる区間がない(「しきい値」)。100ミリシーベルト未満区間で危険度が突然「0」に落ちるのではなく、絶えず0に近づいていくということだ。つまり、いくら小さな線量の放射線でも、被ばくすればこれに比例してがん発生の危険度が高まるとみる。

甲状腺がん共同訴訟過程で原告側が申請した鑑定に対し、大韓職業環境医学会が2016年2月に返信した「低線量放射線への露出と甲状腺がん」の内容も同じ脈絡だ。

大韓職業環境医学会は結論で「100ミリシーベルト以上の高線量放射線の被ばくによる確定的影響と発がん誘発についてはよく知られているが、100ミリシーベルト未満の低線量放射線の場合、そうではない。染色体の損傷は証明されたが、損傷の回復や発病に至るまで証明されていない部分が多い。20~100ミリシーベルト水準では比較的直線的な容量と反応関係を示すが、20ミリシーベルト未満は不確実だ」と指摘する。

それと共に「ただし、最近の動物実験研究では低線量放射線の生体への影響が確認された研究が優勢だ。しきい値無しモデルよりさらに高い危険度を持つ『超線形モデル』(supra-linear model)が提起されたこともある」と付け加えた。

要するに「安全」ではなく「分からない」のであり、さらに最近では動物研究などで、低線量放射線の生体への影響の因果関係が確認されると説明しているのだ。

大韓職業環境医学会は2017年12月、原告の事実照会申請に対する返信でも「20~100ミリグレイ(グレイはシーベルトと類似した単位)区間は比較的直線的な容量反応関係を示すが、20ミリグレイ以下は不明だ」と答えた。

■原子力産業界の利害を代弁する「事実上のトリック」

このような意見に裁判所と韓水原は目を向けない。「明確ではない」を「安全」と解釈する。韓国政府も同じだ。環境部は2023年5月31日、月城原発周辺の住民に対する健康調査結果を発表したが、「がん発生率が相対的に低かった」と発表した。同じ結果について脱核(反原子力)団体は環境部が結果を縮小・歪曲したと反論した。

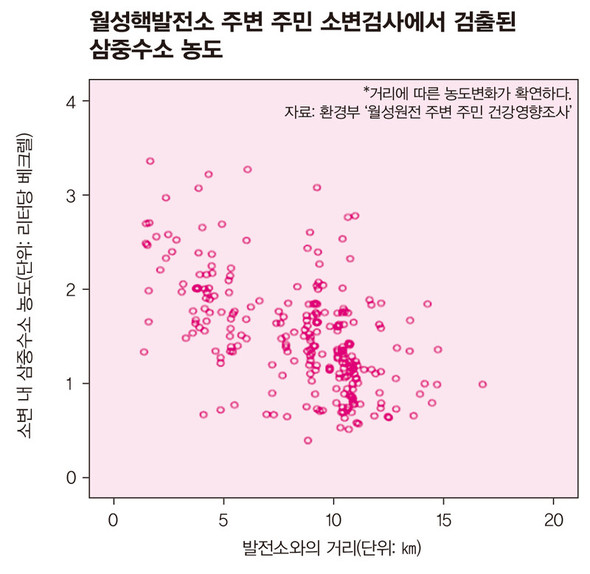

環境部が発表した調査結果は、月城原発の半径20キロ以内(慶州市陽南面、文武大王面、甘浦邑)の住民を対象にしたもの。ソウル大学医学部が2021年12月から1年間調査したが、その結果、この地域のがん発生は全国と比べて男性は88%、女性は82%だった。全国よりも低い。甲状腺がんは女性の場合原発周辺が全国より16%低く、男性は原発周辺が3%高かったが、環境部は「統計的に有意ではない」とした。住民874人の尿検査結果でも、トリチウムによる放射線露出量が年間0.00008ミリシーベルトであるため、法的基準(1ミリシーベルト)の1万分の1に過ぎないという。

しかし脱核団体は、20キロではなく10キロ以内に居住する住民を対象にすべきだと指摘する。この場合、住民のがん発病率は全国より31%も高く、体内からトリチウムが検出され染色体が損傷した人も多数だと主張する。甲状腺がん共同訴訟市民支援団は8月24日、釜山市議会で環境部の発表に反論する記者会見を開いた。

その内容によると、半径10キロ以内は半径10~20km区域に比べてがん発病率が44%も高かった。特に、原発から半径5キロ以内の住民960人の場合、尿検査で77.1%の740人からトリチウムが検出された。これらの平均検出量は1リットル当たり10.3ベクレルだが、特に原発に最も隣接した羅兒里の住民はこれより高い15.3ベクレルだった。ファン・ブンヒ氏の5歳の孫から出た検出量とほぼ同じ水準だ。

また、同地域の住民34人の染色体標本調査で、半分近い(47.1%)16人の染色体に深刻な損傷がみられた。環境部は半径10キロ以内のデータを発表しなかった理由として「標本が少なすぎて統計的有意性がないため」としたが、「政府が原子力産業界の利害を代弁している」という批判が高まっている。

実際、放射線被ばく基準などを定める国際放射線防護委員会(ICRP)も設立初期に遺伝学者を排除するなど、原子力産業界の観点に偏っているとの指摘がある。ICRPは1955年の国連放射線影響科学委員会が発足した当時、「放射線の人体影響のしきい値線量」(一定値以上でなければ意味がないという)を提示した放射線防護学者だけを集めた。遺伝学ではいくら少ない放射線量でも遺伝子変異を起こすとみなすためだ。

日本の科学技術史研修者の中川保雄氏が書いた『放射線被曝の歴史』によると、「放射線保健物理学の創始者」と呼ばれるカール・モーガン氏の類似した証言が出てくる。モーガン氏は一時、核がもたらす明るい未来を確信していた学者で、ICRP設立初期に放射線の内部被ばくを扱った第2小委員会委員長を務めた。

モーガン氏は1959年にICRPが内部被ばくを重視しない方針を決めたことで、委員会から退いたが、自叙伝『原子力開発の光と影-核開発者からの証言』で、放射能核種が体内組織に沈着する場合、人体に破壊的影響を与えるとし、「ICRPは原子力業界の支配から自由ではない」と主張した。中川氏も著書で「ICRPが被ばくの人体影響を測定するために行う複雑な計算は、内部被ばくと低線量被ばくの危険性を縮小する『トリック』」だと指摘した。

■ 「台風や地震が起きるたびにあらゆる神様に祈ります」

ファン・ブンヒさんに福島原発の汚染水放出について聞いた。

「私も専門家に聞いたことがあります。福島原発汚染水のトリチウムと月城原発のトリチウムは違うのかと。同じだそうです。日本のトリチウムについてはこれほど大騒ぎなのに、 国内のトリチウムについてはなぜ何も言わないのでしょう。石炭発電所は事故が起きたらその工場だけ取り壊せばいいのですが、原発は廃炉ができないじゃないですか。日本のような事故が起きたら私たちはどうしたらいいですか。文字通り災害です。台風が来るたびに、地震のたびに、あらゆる神様に祈るようなこんな生活からもう抜け出したいです」

訳H.J