韓国で子どもたちの農村留学が定着「夏休みもソウルの家に帰らない」

「学校で放課後学習をして自然を満喫

本を読む時間も増えました」

全羅南道教育庁、「農山漁村留学」について

「コロナ危機の中の代案として浮上」と語る

BBC・朝日新聞でも取材

「昼には森、夜には星に出会えます。本を読む時間も増えました」。

今月23日、山に囲まれた全羅南道谷城郡梧山面鳳東里(コクソングン・オサンミョン・ポンドンリ)の梧支峰(オジボン)コミュニティセンター。梧山小学校のクァク・チャンフン君(12歳、6年生)は、ソウルより谷城の方が良い理由を一つ一つ挙げた。普通の田舎の少年のように無邪気でよく日に焼けた顔をしていた。クァク君は「クラスが3人なので、授業ごとに発表する。放送ダンス、エレキギター、ドローン操縦など新しいことをたくさん学べる」と言いながらも「虫が多くてわずらわしいときもある」と言い、生活を紹介した。

クァク君は今年3月、ソウルの文井小学校からここに転校してきた。母親と妹のセウムちゃん(8歳、2年生)が一緒に住民登録を移した。父親は仕事のためソウルに残った。

クァク君一家はここで、イ・ソユル君(10)、ドハ君(8)の家族、チョ・ジョンレ君(12)の家族と出会った。彼らは、村が提供した宿舎であるコミュニティセンターで暮らし、食事も共にし、勉強もしながら家族のように過ごしている。

今年3月、この5人がソウルから転校してきて梧山小学校の児童数は13人から18人に増えた。6年生が3人になり、5・6年生が同じ教室で勉強していた合同授業がなくなった。2年生のセウムさんとドハ君は一日も欠かさず登校して不思議がった。昨年ソウルでは新型コロナウイルスのために5月にやっと入学した後、6、7回の対面授業と非対面授業を繰り返し、一学年を終えたからだ。

5~6月の週末ごとに蟾津江(ソムジンガン)で開かれたツリーハウスづくりにも参加した。水害で折れた廃木で階段を作り、2メートルの高さにツリーハウスを建てながら、自然の中に一歩踏み込んだ。父親たちも重い木を運び、工具で壁を組み立てるなど、一緒に時間を過ごした。

住民たちは彼らを温かく迎えた。道すがら彼らを呼んで川岸につないでおいた牛を撫でさせてくれたり、里芋やピーナッツなどの名前を教えてくれたりした。時にはジャガイモやトウモロコシなどを一抱えくれたりもした。谷城教育支援庁のソ・ナムウォン奨学士は、「地域を生かし、学校を生かすのは、名前が異なるだけで内容は同じだという認識が広まった」と語った。

このような世話のおかげで、彼らは夏休みにもソウルの家に帰らなかった。学校で毎日放課後授業を提供し、コロナの心配もあまりせずにいられたからだ。当然、2学期にも「留学」を延長することにした。

ソユル君の母親のソ・ジヨンさん(39)は「釜山、江陵(カンヌン)、ソウルと移り住んだため、地域に縁故がなくて心配だった。でも人も、通信も、宅配も問題ない」と笑った。完全に定着を決めた家族もいる。チャンフン君の母親のムン・ヘヒョンさん(39)は「ここに来て『村中で一人の子どもを育てる』という言葉の意味がしっかり分かった。完全に定着するつもりだ」と述べた。

全羅南道教育庁が推進しているソウルの生徒の農山漁村留学事業は定着してきた。今年の1学期には82人の小学校4年生~中学2年生が参加した。このうち73.2%の60人が戻らず2学期にも残ることにした。また、2学期を控え今月8日に終わった1次募集には134人が申し込み、8月5~11日の2次募集に対する問い合わせが相次いでいる。

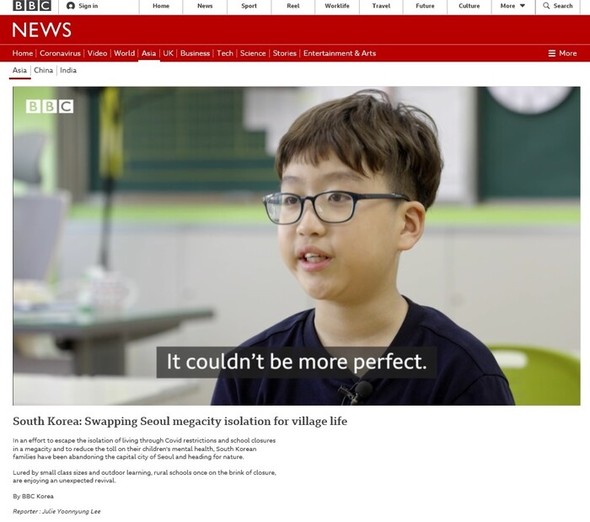

留学生と家族の高い呼応に海外メディアも関心を示した。英BBCは先月21日のワールドニュースで「ソウルの生徒たち、農村に向かう」というタイトルで順天(スンチョン)の月燈小学校の事例を報道した。日本の朝日新聞は12日、活気を取り戻した和順(ファスン)の二西分校を訪ねて取材した。

チャン・ソグン全羅南道教育監は「コロナ危機が深まるにつれ、農山漁村留学が生態・環境教育の代案として浮上した。気候危機世代が都市外の生活を理解することができるよう、募集対象も京畿・仁川・光州などに拡大する」と話した。

訳C.M