「今回、貴国とこれまでのよい関係を回復するのは実に幸いなことだ。しかし、信義と親睦を図るうえで、特に相談して決める問題が一つある」

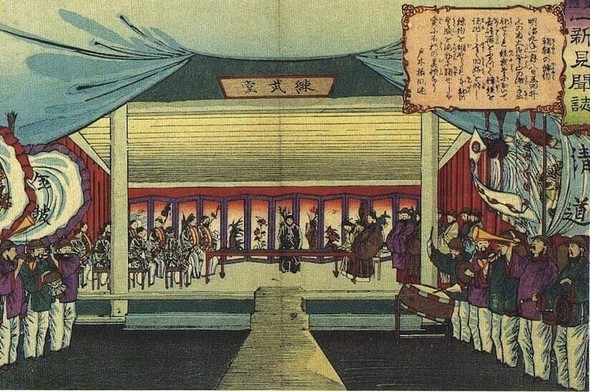

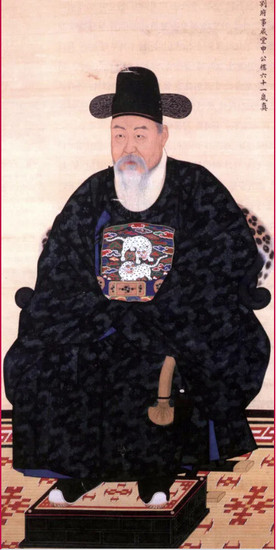

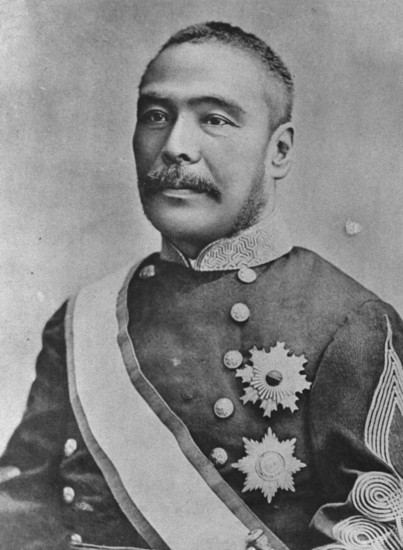

1876年2月12日、江華鎮撫営の執事庁で行われた朝鮮と日本の2回目の本会議で、日本の全権弁理大臣の黒田清隆(1840~1900)がいきなりこの話を持ち出したとき、朝鮮の接見大官である判中枢府事の申ホン(シン・ホン、1810~1884)は、すぐにはその意味を理解できなかった。日本が「朝鮮の大官と会わなければならない」として、強引に江華島(カンファド)に艦隊で入港して掲げた二つの議題である「書契問題」と「雲揚号事件」については、前日の1回目の会談である程度は決着がついた状況だった。

申ホンは、朝鮮が日本の国書に「皇」や「勅」などの表現が入っているとして受領を拒否して発生した「書契問題」については「今の友好を結ぶ場で、過去のことをあえて引き出す必要はない」とした。また雲揚号事件については「(日本が)先に理由を通知せず、守備している場所に進入した」と主張した。書契問題は朝鮮が譲歩したため事実上解決されたものであり、雲揚号事件は、「正当防衛」だとする朝鮮と「謝罪せよ」とする日本の立場が対立した状況だった。その渦中に黒田が「特に相談して決める」べきことがあるとして、唐突に「第3の議題」である条約締結問題に言及したので、申ホンが驚いたのも無理はなかった。朝鮮が外国と締結した初の近代的な条約であり不平等条約である朝日修好条規(江華島条約)が、歴史の舞台に登場した瞬間だった。これが、日本が計6隻の船と800人あまりの軍人を率いて江華島に押し寄せてきた本当の理由だった。

この会談の内容は、申ホンが残した日本との交渉記録である「沁行日記」(沁は江華島を意味する)と、1876年に作られた重要外交文書をまとめた日本外交文書第9巻の87~92ページに記されている。日本側の会見録の1行目には、申ホンを中ホンと誤記しているのが目に付く。

申ホンが尋ねた。

「条約とは何の事案なのか」

「貴国の地方を開港して、共に通商しようということだ」

「300年の間に通商しなかったことがあったのか。今更、急に新たに要請するとはまったく理解できない」

当惑を隠せない申ホンに対して、黒田は「このところ両国に隔たりができていたのは、条例が不明確だったため」だとして、「条約を結び永久に変わらない章程にしなければならない」と述べた。その後30年間続く悲劇的な朝日外交史に明確な足跡を残すことになる井上馨(1836~1915)副大臣も出てきて、「この条約を通じて、貴国も自主の国として日本国と同等の権利を持つことになる」として、「猜疑の念を消してこれを考慮してほしい」と求めた。あわせて日本は回答期限を「10日」と提示した。午後1時に始まった会談は午後5時40分に終わった。日本は翌日には「ことが思い通りにならなければ、将来数万の軍隊が上陸する弊害があるだろう」という脅しをかけた。

この日、黒田が提示した日本側の原案の第1款には「朝鮮は“自主の国”として日本と平等な主権を保有する」、第2款には「条約締結後15カ月後に使節をソウルに派遣する」という内容が含まれていた。その他には代表的な不平等条項である「治外法権」(第10款)と「最恵国待遇」(第12款、ある国にある特権を許容した場合、すべての国に許可する原則。朝鮮の要求で削除される)条項なども注目される。しかし、この条約の核心は、現代の韓国人の目でみればしごく当たり前に感じられる第1款にあった。

第1款に含まれた「朝鮮は自主の国」(自主之邦)という文言は、当時の朝鮮の「国際的地位」を規定した中国式の中華秩序を西欧式の条約秩序に変える、きわめて革命的な意味を含んでいた。中華秩序のなかで朝鮮は清の属国であり、内政と外交では自律性を保証される独立国だった。一見矛盾しているかのようにみえるこの概念を、主権国家はすべて平等な権限を持つとする近代条約秩序のなかに位置づけなければならなかった。しかし、これは清が朝鮮に対する支配権を確立した丙子胡乱(1636年)の際の「三田渡の屈辱」(1637年)以来続いてきた東アジアの現状秩序を変更する、きわめて敏感な内容だった。「朝鮮問題」は清日両国のすべての国益に直結する重要な「戦略懸案」であっただけに、事前交渉が必要だった。

この敏感な任務を携えて清に派遣されたのは、特命全権公使の森有礼だった。森は、黒田が申ホンに条約文を提示する1カ月前の1月10日から、清の総理各国事務衙門(外国との交渉を管轄する役所)と交渉を始めた。現代の外交用語で「非常に率直な意見交換がなされた」と評するしかない北洋大臣の李鴻章との会見は、24~25日に行われた。これより前の1871年9月、清と日本は両国関係を西欧の近代的条約体制のなかに位置づける日清修好条規を結んだ。その第1条に「清と日本は今後、永遠に友好を強化する。また、両国の所属邦土は互いに礼儀を持って尊重し、侵略せず、永遠に安全を保障する」という内容が含まれていた。

李鴻章は森に対してこの条項に言及し、「朝鮮は清の属隷」だと主張した。森は「条約には、朝鮮が帰国の属国だと明記された条文はみられない。日本政府は初めから朝鮮を独立不敗の国家とみなしており、実際に独立国として接している」と反論した。すると李鴻章は、条約第1条に出てくる所属邦土の「土」は中国の各省で、「邦」は朝鮮のような属国であり、これには台湾・琉球(沖縄)・朝鮮が含まれているという論理を突きつけた。明治維新(1868)以降、旭日昇天の勢いで国力を伸ばしていた日本が、これを受け入れるはずがなかった。会談は相互の意見の違いを確認することで終わった。

清がそれまで作って維持してきた東アジアの現状秩序を、日本が解体しようとする野心を抱いているという事実を、誰より敏感に感じていたのは、「老いた帝国」の外交実権者である李鴻章だった。日清修好条規の第1条に「所属邦土」という用語をあえて作って入れたのも、この野心を押さえ込むためであった。李鴻章は、1870年12月に総理衙門に送った戒文に「最近、日本はふたたび朝鮮を狙っていると聞いた。その野心を膨らませ朝鮮を併合することになれば、われわれの奉天・吉林・黒龍江はその防壁をなくすことになるため、対策を立てておかねばならない」と書いた。しかし、彼が選んだ手法は、正攻法ではなく迂回戦術だった。条約文に直接「朝鮮」と名指しすることは具合が悪いため、概括的に「所属邦土」と呼ぶ見せかけの形式で書いたのだ。そのような条約文のあいまいな文言で日本の野心を防ぐことはできなかった。朝鮮の国際的地位をめぐる清と日本の意見の相違は、20年ほど後の1894~1895年の日清戦争を通じて解消される。

清との意見の違いを確認した日本は、独自の道を進んだ。江華島条約の文言の協議がなされたのは、申ホンと日本の随行員である宮本小一と野村靖による2月19日の「非公式会談」を通じてだった。日本側の原案では、条約の締結主体を「大日本国皇帝陛下」および「朝鮮国国王殿下」と表記していたが、申ホンの要求により「大朝鮮国」と「大日本国」に直した。朝鮮が書契問題で頭を抱えたのは、日本が自分たちを皇帝国だと称しつつ、朝鮮の国際的地位を相対的に低くしたためだった。日本が「日本皇帝陛下」と「朝鮮国王殿下」という表現を削除することに同意すると、申ホンは「感謝至極の極み」だと述べた。朝鮮は第1款については特に問題を提起しなかった。

朝鮮と日本は、それから6カ月後に結ばれる朝日貿易規則の交渉過程で、両国代表が交わした交換公文書を通じて、両国間の輸出入品に対する関税を課さないことにした。また、当初は朝鮮が反対していたが、米穀の輸出が許された。朝鮮が関税自主権を失い、米穀が日本に流出すると、社会全体が動揺し始める。1895年、日本人たちが宮に侵入し、明成皇后を殺害した後に火を放っても、これを直接処罰できなかったのは、第10款の治外法権条項のためだった。

しかし、条約が投じた本当の衝撃は、政治を通じてのものだった。日本が提示した「朝鮮は自主の国」というメッセージは、開化派の胸に火を付けた。1880年代の朝鮮の青年たちにとって「自主反清」は、1980年代の「自主反米」と同じくらい魅力的なスローガンだった。清は、日本が江華島条約締結の3年後の1879年に「琉球処分」で沖縄を併合すると、「唯一の属邦」である朝鮮を守るために「直接支配」を強化する。中華秩序と条約秩序が正面から衝突する「殺伐とした1880年代」の扉が開こうとしていた。

ところが、日本が素直に退くと、ひとまず安心した。高宗は3月1日、条約締結の事実を報告に来た申ホンに対してこう言った。

「彼らの船がすべて退いたのは、実に幸いなことだ」

「真に国家の洪福でございます」

キル・ユンヒョン|論説委員。大学で政治外交を学ぶ。東京特派員、統一外交チーム長、国際部長を務め、日帝時代史、韓日の歴史問題、朝鮮半島をめぐる国際秩序の変化などに関する記事を書いた。著書は『私は朝鮮人カミカゼだ』『安倍とは誰か』『新冷戦韓日戦』(以上、未邦訳)『1945年、26日間の独立―韓国建国に隠された左右対立悲史』(吉永憲史訳、ハガツサ刊)などがあり、『「共生」を求めて』(田中宏著)『日朝交渉30年史』(和田春樹著)などを翻訳した。

訳M.S