2012年の「SKケース」ルポに再構成

生後15日の赤ちゃんをめぐる国際訴訟戦

国際養子縁組の歴史と実態を厳しく省察

2013年1月11日(現地時間)、米国の有力日刊紙「シカゴ・トリビューン」が1面に、ある韓国の赤ちゃんの写真を掲載した。赤ちゃんの養子縁組をめぐる法的攻防もトップ記事にした。同紙は2日連続で報道し、「生まれてすぐに米国に養子に出され、7カ月間シカゴの家庭で育てられたSK(赤ちゃんの名前のイニシャル)が海外養子縁組紛争に巻き込まれ、韓国に連れ戻される危機に直面している」と伝えた。ABCやNBCなどの放送局をはじめ、現地のメディアが裁判所に殺到した。韓国メディアも報道を開始した。

「事件」は2012年6月、米シカゴのオヘア国際空港ではじまった(正確には「把握」された)。入国審査を担当していた国土安全保障省の職員が、49歳の米国人女性ルセル(仮名)からSKのパスポートを受け取り、目を通した。生まれて15日しかたっていない新生児だった。保護者未同伴入国であり、ビザもなかった。経緯を尋ねる職員にルセルは、新生児の実母の手書きの養子縁組同意書を差し出し、自分の養子になる子だと主張した。人身売買の可能性を疑った職員は、国境保護局に電話して支援を要請した。「SKケース」のはじまりだった。韓国人の赤ちゃんの養子縁組をめぐって米国人と米国当局、韓国政府をも巻き込む「前代未聞の訴訟戦」へと拡大するこの事件は、韓国の国際養子縁組の恥ずべき真実が米国の法廷で暴露される契機となる。

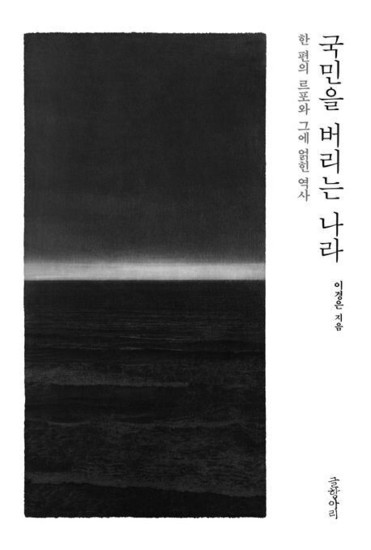

『国民を捨てる国』は、ある日突然SKケースに引きずり込まれ、紛争の「利害関係者」となった当時の保健福祉部児童福祉政策課長(現在の「国境を越えて人権」代表)が、事件のはじまりと終わり、その後を生々しく再構成したルポルタージュだ。

SKが見知らぬ米国人女性の手によって韓国を出る過程は、すべてに穴が開いていた。ルセルは「満45歳以上は養子縁組機関を通じての養子を迎えることができない」という規定を避け、私的な養子縁組を試みた。その試みの背後にはブローカー役の韓人牧師がおり、実の親の覚書さえ得れば養子縁組できると法的助言をした韓国人弁護士がいた。ルセルから金を受け取って直筆の覚書を書かせた「未婚母子共同生活家庭」の院長がおり、米国に到着するまで無事通過させた韓国の出入国システムがあった。何よりも、民間「取引」で行われてきた韓国の国際養子縁組の歴史が、穴の裏にはあった。

ルセル夫妻はSKをあきらめなかった。韓国の養子縁組の専門家たちが提示してくれた道をたどっただけだとして、イリノイ州の裁判所に後見権訴訟を起こした。連邦裁判所にも子どもの身柄の返還を請求した。「移民」が熱い争点となっている米国で2012年の大統領選挙と重なったことで、国務省が介入した。韓国政府にも裁判への参加が要請された。

この時から本書では、SKを何とか自分たちの子どもにしようとする夫婦と、韓国に送還しようとする米国、連れ戻そうとする韓国の三者の間で、緊迫した法廷ドラマが展開される。著者が事態を把握し、保健福祉部の担当局長と長官に報告する場面、裁判参加を準備する過程で傍観する関係省庁の公務員たちと対立する場面、動かない韓国の公務員たちを動かすために米国の「上層部」を動かす場面、ヒラリー・クリントン長官と韓国大統領府がかかわる事件へと発展して「事」が大きくなる場面などは、1本のスピード感あふれる映画のように読める。そしてついに、事態の核心を突く連邦裁判所の裁判長の次の質問へと私たちをいざなう。

「あなたの国には私的養子縁組がないんですか?」

その瞬間、証人席で「体の細胞が一斉に目覚めて危機を感知」した著者のように、読者も「真実の瞬間に到達」したことを直感する。児童の養子縁組は裁判所の判決に則らなければならないという原則が国際基準として定着して久しいが、韓国は民間機関の恣意的な判断に任せることで「孤児で金儲けしている」という非難を自ら招いてきた(2013年の法改正でようやく家庭裁判所が養子縁組を決定することになる)。「(その韓国が)この一人の赤ちゃんを連れて帰ると主張して米国の連邦裁判所にまでやって来るなどというショーを演じるとは、どういうことなのか分からない」と判事の目は問うていた。その日、米国の法廷に立たされたのはルセルの違法行為ではなく、その違法行為に道を開いた韓国の養子縁組制度だった。

ルセルは資産家だった。「創意あふれる」訴訟を相次いで起こし、最後まで抵抗した。インタビューに応じることで「メディア戦争」も繰り広げた。ルセルは動員しうるあらゆる手続きを用いたが、SKは最終的に韓国に送還され(新しい親と出会って成長)、「韓国政府が取り戻した唯一の国際養子」となった。事件は終結したが、著者の記録した事件の波紋は今も大きい。赤ちゃんに対するルセルの深い執着と韓国に対する不信の理由は、彼女の法廷での発言であらわになる。ルセル自身も韓国から国際養子縁組された女性であり、第一子もやはり彼女を養子縁組した機関を経て彼女の娘となっていたのだ。赤ちゃんの後見権をめぐって争っている州裁判所で、彼女の抗弁に大韓民国が弁明するのは容易なことではない。

「韓国にはSKのように大切な赤ちゃんを持つ資格がありません。私はこの子を絶対に守らなければなりません」

訳D.K