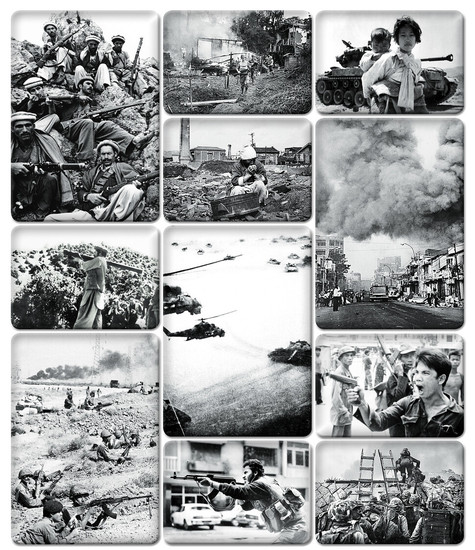

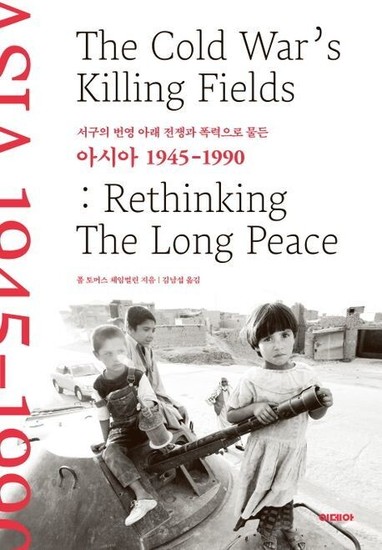

[レビュー]米ソの「長い平和」の裏には2千万人のアジア人の死がある

『アジア1945-1990:欧米の繁栄下で戦争と暴力で彩られた」

ポール・トーマス・チェンバレン著、キム・ナムソプ訳|イデア

第2次世界大戦の終結後、超大国に浮上した米国とソ連を中心に、世界規模で互いに影響力を抑制しようとする「冷戦」が繰り広げられた。影響力のある冷戦史家であるジョン・ルイス・ギャディスは、この時期を「長い平和」(long peace)と呼んだが、大国の間で全面戦争がなく、国際秩序が相対的に安定した状態を維持したことが、その主な理由だった。しかし、この時期に、ある地域は他のどの時代よりも戦争と大量虐殺のあふれた「熱戦」を経験しなければならなかった。第2次世界大戦の終結から1990年までの間に2000万人以上が暴力的な衝突の過程で死亡し、その大部分は民間人だった。冷戦という薄氷は、実際には数千万人が死んだこの「キリング・フィールド」を見えなくするよう覆い隠していただけだった。

米国の歴史学者のポール・トーマス・チェンバレン(コロンビア大学教授)は、2018年に著した『アジア1945-1990』(原題:The Cold War's Killing Fields)で、「東は満州平野から、南はインドシナ半島の生い茂る熱帯雨林、西は中央アジアと中東の乾燥した高原にいたるまでつながる地帯」、すなわち「アジア」に焦点を合わせる。「1945~1990年の間に暴力的な衝突の過程で命を奪われた人は、10人中7人の割合でこの地域で死亡した」。 「長い平和」という冷戦が、ある地域では熱戦だったという事実は、すでに多くの人が指摘してきたことだ。著者はより一歩深く入り、この時期に広がった広範な暴力を一つの流れとして通して分析し、それが超大国の勢力圏の接する「冷戦の国境地帯」といえるアジアの端の地域で繰り広げられたことを指摘する。

第2次世界大戦が終わるやいなや競争に突入した米国とソ連は、「大西洋沿岸から中東を経て、アジアのモンスーン地帯にいたる広範な地域」である「周辺地域」(Rimland)を緩衝地帯として、互いに影響力の抑制を追求した。しかし、この地域は単なる超大国のチェス盤ではなく、過去の欧州帝国の崩壊後に誕生したポスト植民主義勢力が、それぞれ新しい世界をつくろうとして加熱された脱植民地化の闘争を行っていた地域でもあった。「脱植民地化の過程が地域支配のための超大国の闘争と正面から衝突」し、個々の衝突は冷戦という世界規模の網に捕らえられ構造化された。大規模な戦争と虐殺がその結果として後に続いた。

著者は時間の流れに沿って3種類の「戦線」を提示する。そこには、第三世界の脱植民化を導いた共産主義運動が台頭した後に没落し、人種と宗教を中心とする分派主義が代替した過程が貫通している。1945~1950年の中国革命は、「ワシントンとモスクワが、アジアでちょうど発生していた冷戦の重大さに目を開く」きっかけとなったが、米国・英国・ソ連・中国が4大警察国家を担当するという「ヤルタ体制」を廃棄したくなかった大国は強く介入しなかった。しかし、1950年に朝鮮半島で勃発した朝鮮戦争は、米国に「共産主義の総攻撃」に対する危機意識を呼び起こし、米国が「開発途上の世界に大規模に介入した最初の事例」を作った。日本とフランスの植民地主義が終わった後、新たに主権国家を作ろうとしたインドシナの共産主義運動も、米国とソ連、中国などの大国の介入を引き込んだ。

1960~1979年に台頭した2つ目の戦線は「インド・アジア大虐殺」といえる。この時期には、第三世界を席巻した共産主義運動が中ソ紛争などでよって退潮するなか、人種的・宗教的アイデンティティをめぐる衝突が既存の政治理念の衝突の上に覆いかぶさり、次第にそれに取って代わっていく。1965年にインドネシアで広がった共産主義者の大虐殺はその序幕だった。パキスタンが東パキスタン(バングラデシュとして分離)で行った虐殺、カンボジアで広がったクメール・ルージュの殺戮は、「ジェノサイド」(人種浄化)がその本質だった。大国はこれを正しく認識できず、各自の利益に従い、暴力の状況を拡大させた。たとえば、米国は中国との関係を回復するために仲裁役となるパキスタンを支援したが、この米国・中国・パキスタンの連合はその後、ソ連・アフガニスタン戦争のなかで「超国籍ジハード(イスラム聖戦)運動」に献身する「ムジャヒディン」(イスラム戦士)が誕生する土壌となる。

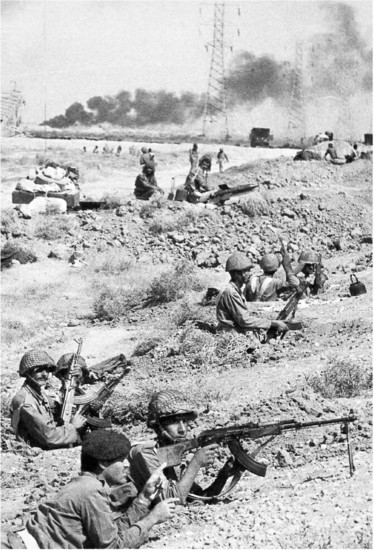

1975~1990年の冷戦の最後の戦線は「大宗派の反乱」であり、中東が主戦場となる。1975年に勃発したレバノン内戦から1979年のイラン革命は、イラン・イラク戦争、ソ連・アフガニスタン戦争から中東戦争にいたるまで、「人種間の争い、部族政治、宗教紛争が扇動したこの新たな戦争は、反乱者、準軍事組織員、国際平和維持軍、ゲリラ、従来型の軍隊が戦った低強度の衝突」として現れた。民族主義や共産主義などの世俗的な政治理念から道を見いだせなかった第三世界の革命家たちは、今度は宗教と人種を土台とする「分派主義」に答えを求めた。「冷戦の優先的な必要性のために、米国とソ連の2つの超大国は、巨大な分派反乱に対しそもそも発想が誤った対応をして乱闘劇に参加」した。たとえば、「神政国家」のイランの原理主義者を非難する米国が、アフガニスタンのジハード主義者については、ソ連に対抗するよう援助と武器を提供した。

著者は、こうした冷戦期に超大国が行った競争が、どの時代よりも多くの民間人犠牲者を出したほど、世界規模で大量暴力・虐殺を扇動しただけでなく、ポスト植民地主義の第三世界が追求したような世俗的な代案を破壊してしまったと指摘する。「米国の指導者は、第三世界の同盟者には民主主義より反共主義を優先視」し、「ソ連と中国は、第三世界の革命家を穏健な社会主義から引き離し、より急進的な形のマルクス主義思想に向かわせた」。そして、「超大国の闘争が第三世界で噴出するのに力を添えた破壊的な動力は、冷戦を生き抜き、21世紀に新たな世代の衝突のための種をまいた」。世界の一部の地域は「長い平和」のなかで繁栄し、米国は冷戦の勝者になった。しかし、これらが助長した人種的・宗教的な急進化の種は、全世界のいたるところで新たに芽吹き始めている。

訳M.S