米国の仕掛けた交渉に飛びつく韓国のハン権限代行…実益のない拙速交渉への懸念高まる

米国のドナルド・トランプ政権が相互関税交渉で韓国を「優先交渉対象国」と指名し、交渉の妥結を求めた。ハン・ドクス大統領権限代行などもこれに歩調を合わせて早期妥結を強調した。これによって、「関税戦争」を仕掛けたもののいまや窮地に追い込まれたトランプ大統領に脱出口を開く一方、韓国の国益を損なう早まった交渉になるのではという懸念が高まっている。

■交渉に応じるよう急かす米国…自ら足を踏み入れたハン代行

関税交渉を率いるスコット・ベッセント米財務長官は14日(現地時間)、「ブルームバーグTV」とのインタビューで、「先週はベトナム、水曜日には日本、来週には韓国と交渉がある」とし、「早く進むだろう」と述べた。また、日本が「交渉を急がない」という立場を示したことについて「同盟国は先に動くほど利点がある」とし、「取引を初めて成功させた人が最も良い条件を手に入れるものだ」と語った。これに先立ち、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)はベッセント長官が韓国、日本、インド、英国、オーストラリアを交渉妥結の「最優先目標」に定めたと報じた。

韓国政府も「早い交渉」を連日強調している。アン・ドックン産業通商資源部長官は来週訪米する。ハン権限代行は前日、経済安保戦略タスクフォース会議で「すべての分野で韓米は交渉体系を整え、早期に具体的な内容を導き出すための交渉を始めるだろう」と述べた。

韓国ガス公社は15日、液化天然ガス(LNG)開発と関連し、米アラスカ州政府側とテレビ会議を行った。また、チェ・ナムホ産業部第2次官はある講演で、この事業について「両国間の実務交渉が進んでおり、このために近く(実務者が)アラスカに出張する計画だ」とし、「自動車が(関税問題で)大きな恩恵を受けることができれば、(この事業への参加は)譲歩できる」とも述べた。米国の呼びかけに韓国政府が積極的に応じている格好だ。

■米国が持ち掛けたアラスカLNG事業、飛び乗るにはリスクが大きい

米政府に歩調を合わせた韓国政府の交渉速度戦は、米国が世界を相手に繰り広げる関税戦争で、性急な結論によってややもすると国益と企業の利益を損なう恐れがあるという懸念を高めている。大邱大学のキム・ヤンヒ教授(経済学)は、「最も重要なのは、米国の関税政策が確定したかだ」とし、「ゴールポストが動き続けているのに、どこを狙うかをあらかじめ決めることはできない」と語った。トランプ政権の政策が急変する中で、交渉を急ぐことは失策になるという話だ。キム教授はまず「米国が何をするのか、何を望んでいるのかを把握することに焦点を置かなければならない」と話した。

短期間で国政を「代行」する体制が、長期的国益と関わり、政治的責任を負うべき問題を決定することも不適切だという指摘が多い。政府が交渉カードとして言及したアラスカLNG開発事業について、米国の専門家たちは、長さ約1300キロメートルのパイプラインと輸出ターミナルなどの設置に5年以上かかるとみている。いま事業を始めても、次のまた次の政権の時にようやくLNGの供給が行われる可能性があり、収益性はその時以降のエネルギー市場の状況に従うしかない。事業費が440億ドル(約6兆3千憶円)と推算される同事業は、最初に石油が発見された時点まで遡れば、50年間にわたり議論ばかりが行われた状態だ。第1次トランプ政権時代も推進したが、乗り出す事業主体がなかった。

アラスカ事業への参加をめぐる議論について、チェ・サンモク副首相兼企画財政部長官は同日、国会の対政府質疑で、「両首脳間の会談で液化天然ガスの話が出たので、いずれにせよ検討はせざるを得ない」としたうえで、「下手に何かを約束したり、国益に反する何かを意思決定する段階ではない」と述べた。ハン代行とは温度差がある発言だ。

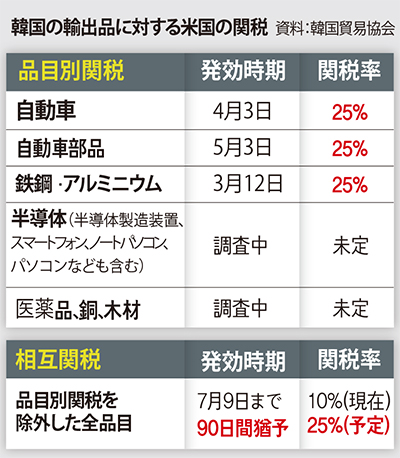

■韓国の主力輸出品は品目一律関税の対象…交渉の実益が少ない

交渉の実益がどの程度になるかも疑問だ。国策研究院の対外経済政策研究院が発表した報告書「第2次トランプ政権の相互関税措置の主要内容と示唆点」によると、米国が多くの貿易相手に一律賦課した、あるいは賦課する予定である一律関税や品目別関税の対象を除いた相互関税の対象は、韓国の昨年の輸出額基準で1315億ドル中42%である556億ドルにとどまる。一方、半導体や自動車、鉄鋼、電子製品など韓国輸出の主力製品は相互関税の対象ではなく、「一律・品目別関税」の対象になっているか、これから対象になる予定だ。韓国の主な輸出品は個別国家間の交渉で税率を下げることができない分野のものという意味だ。相互関税も韓国に課した税率25%のうち10%は交渉とは関係なく適用される基本関税という点も、交渉の実益への期待を下げる要因だ。

米政府が次々と関税政策を変えるなど、右往左往している点も、交渉速度戦への懸念を高めている。トランプ政権側が繰り返し韓日をまとめて取り上げているのも、1国でも交渉を妥結させて政治的窮地から脱し、他の国々にもそれに従うように圧力をかけるためとみられる。韓日など同盟国を競争させようとする姿からは、米政府の焦りもうかがえる。

■40年前の日本の敗着を踏襲するのか

長期的な観点からアプローチしなければならない貿易関連交渉の重要性は、日本が1985年に米国の圧力に屈して結んだプラザ合意に端的に表れている。日本はその後、急激な円高により「失われた20年」に陥った。アルゼンチンを訪問中のベッセント長官は今回のインタビューで、相手に「最高の提案を持ってくるように言っている。『あなたが何を持ってきたのか見て、そこから始める』と伝えている」と述べた。相手に何を与えるかをきちんと提示せず、とにかく高い入札価格を書くように圧迫するやり方だ。交渉の妥結を急ぐ韓国政府も、米国が仕掛けた交渉の構図に巻き込まれる可能性が高まっている。

訳H.J