пј»еҜ„зЁҝпјҪйҹ“еӣҪзӨҫдјҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ®жЁ©еҠӣеҢ–гҖҚгҒ®йҷ°

гҖҖдәәж°—гӮ¬гғјгғ«гӮәгӮ°гғ«гғјгғ—гҖҢaespaгҖҚгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒ®гӮ«гғӘгғҠгҒҢжҒӢж„ӣдёӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе ұгҒҳгӮүгӮҢгҖҒгғ•гӮЎгғігҒҜжҝҖгҒ—гҒҸеҸҚзҷәгҒ—гҒҹгҖӮжңҖеҲқгҒҜгҒӮгӮҠгҒөгӮҢгҒҹиҠёиғҪдәәгҒ®гӮҙгӮ·гғғгғ—гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒҝгҒҲгҒҹгҒҢгҖҒжүҖеұһдәӢеӢҷжүҖгҒ®еүҚгҒ§гғҲгғ©гғғгӮҜгғҮгғўгҒҢиө·гҒҚгҖҒгҒӨгҒ„гҒ«гҒҜгӮ«гғӘгғҠжң¬дәәгҒҢиҮӘзӯҶгҒ®и¬қзҪӘж–ҮгҒҫгҒ§е…¬й–ӢгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҚҳгҒӘгӮӢгғҸгғ—гғӢгғігӮ°гҒЁгҒҜгҒҝгҒӘгҒӣгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮжҶІжі•дёҠгҒ®е№ёзҰҸиҝҪжұӮжЁ©гӮ„жҷ®йҒҚзҡ„дәәжЁ©гҒ«з…§гӮүгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгӮӮгҖҒжҲҗдәәгҒ®з§Ғз”ҹжҙ»гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгғ•гӮЎгғігҒ®гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж”»ж’ғгӮ„жүҖеұһдәӢеӢҷжүҖгҒ®еҜҫеҝңгҒҜеәҰгӮ’и¶ҠгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒйҹ“еӣҪзү№жңүгҒ®гӮўгӮӨгғүгғ«з”ЈжҘӯгҒЁгҒқгҒ®гғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ®гҖҢгӮӘгӮҝжҙ»гҖҚж–ҮеҢ–гҒҢдҪңгӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒ“гҒ®еҘҮеҰҷгҒӘйўЁжҷҜгҒҜгҖҒе®ҹгҒҜгҒӢгҒӘгӮҠж·ұеҲ»гҒӘзӨҫдјҡе•ҸйЎҢгӮ’еҗ«и“„гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҖҢжҘөжҖ§гғ•гӮЎгғігҖҚгҒҜгҖҒгӮўгӮӨгғүгғ«з”ЈжҘӯгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢгӮ№гӮҝгғјгҖҚгҒҢгҒ„гӮӢе ҙжүҖгҒӘгӮүгҒ©гҒ“гҒ«гҒ§гӮӮгҒ„гҒҹгҖӮзү©зҗҶзҡ„жҡҙеҠӣжҖ§гҒӢгӮүгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒжңҖиҝ‘гӮҲгӮҠжҳ”гҒ®ж–№гҒҢж·ұеҲ»гҒ«ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҹ·жӢ—пјҲгҒ—гҒӨгӮҲгҒҶпјүгҒ«гӮ№гғҲгғјгӮ«гғјиЎҢзӮәгӮ’гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒжӯҢжүӢгҒ®е®ҝиҲҺгҒ«еҝҚгҒіиҫјгӮ“гҒ гӮҠгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гғӢгғҘгғјгӮ№гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ®жҘөз«ҜеҢ–гҖҚгҒЁиҰҒзҙ„гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЎҢеӢ•гҒҜгҒ»гҒјзҠҜзҪӘгҒ«жә–гҒҡгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжі•зҡ„еҲ¶иЈҒгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеҗҢгҒҳгғ•гӮЎгғігҒ®й–“гҒ§гӮӮжү№еҲӨгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ гҒҢиҝ‘гҒ”гӮҚиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢдәӢж…ӢгҒҜе°‘гҒ—з•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒҝгҒҲгӮӢгҖӮд»ҠгҒҜгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ®жҘөз«ҜеҢ–гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҖҢгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ®жЁ©еҠӣеҢ–гҖҚгҒ«иҝ‘гҒ„гҖӮжҘөз«ҜеҢ–гҒ—гҒҹгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒҢдҫӢеӨ–зҡ„гҒӘдәӢ件гҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒжЁ©еҠӣеҢ–гҒ—гҒҹгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒҜж§ӢйҖ зҡ„гҒӘзҸҫиұЎгҒ гҖӮ

гҖҖгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҜдёҖеәҰгӮӮеҮәгҒҰгҒ“гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ®жЁ©еҠӣеҢ–гҒ®гғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гӮ’зө¶еҰҷгҒ«иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢзҗҶи«–гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮзөҢжёҲеӯҰиҖ…гӮўгғ«гғҗгғјгғҲгғ»гғҸгғјгӮ·гғҘгғһгғігҒҢ50е№ҙгҒӮгҒҫгӮҠеүҚгҒ«иЁҳгҒ—гҒҹжң¬гҖҺйӣўи„ұгғ»зҷәиЁҖгғ»еҝ иӘ гҖҸпјҲExitгҖҒVoiceгҖҒand LoyaltyпјүгҒҢгҒқгӮҢгҒ гҖӮд»ҘеүҚгҒ®еӯҰиҖ…гҒҹгҒЎгҒҜгҖҒеёӮе ҙгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиіјиІ·иҖ…гҒ®иЎҢеӢ•гӮ’дё»гҒ«гҖҢйҒёеҘҪпјҲpreferenceпјүгҖҚгҒЁгҖҢйӣўи„ұпјҲexitпјүгҖҚгҒ®й–ўж•°гҒ§иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮж¶ҲиІ»иҖ…гҒҜе•Ҷе“ҒгҒҢж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮүиІ·гҒ„гҖҒгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°д»–гҒ®е•Ҷе“ҒгӮ’иІ·гҒҶгҒӢиіјиІ·гӮ’гҒӮгҒҚгӮүгӮҒгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гғҸгғјгӮ·гғҘгғһгғігҒҜгҒқгҒ“гҒ«гҖҢжҠ—иӯ°пјҲVoiceпјүгҖҚгӮ’ж ёеҝғгҒЁгҒӘгӮӢиҰҒзҙ гҒЁгҒ—гҒҰе°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮйҒҺеҺ»гҒ®зөҢжёҲеӯҰгғўгғҮгғ«гҒҢгҖҢеҜәгҒҢе«ҢгҒӘгӮүеғ§дҫ¶гҒҜеҺ»гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйўЁгҒ«иіјиІ·иҖ…гҒ®иЎҢеӢ•гӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгғҸгғјгӮ·гғҘгғһгғігҒҜеҜәгҒҢе«ҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹжҷӮгҒ«гҖҢеҺ»гӮӢеғ§гҖҚгҒЁгҖҢж®ӢгҒЈгҒҰй—ҳгҒҶеғ§гҖҚгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгӮӢзҗҶз”ұгӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҖҒйӣўи„ұгӮҲгӮҠгӮӮжҠ—иӯ°гҒ®ж–№гҒҢеҠ№жһңзҡ„гҒӘгҒ®гҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮұгғјгӮ№гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгғҸгғјгӮ·гғҘгғһгғігҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҜдәҢгҒӨгҒӮгӮӢгҖӮдёҖгҒӨзӣ®гҒҜе°‘ж•°гҒ®иіјиІ·иҖ…гҒҢеЈІдёҠгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘжҜ”йҮҚгӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгӮұгғјгӮ№гҖҒдәҢгҒӨзӣ®гҒҜдҫЎж јгҒҢй«ҳгҒ„гӮұгғјгӮ№гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®е ҙеҗҲгҖҒдјҒжҘӯгҒҜе°‘ж•°гҒ®иіјиІ·иҖ…гҒӢгӮүеӨ§гҒҚгҒӘгғ—гғ¬гғғгӮ·гғЈгғјгӮ’ж„ҹгҒҳгҖҒе°‘ж•°гҒ®иіјиІ·иҖ…гҒ®жҠ—иӯ°гҒҜдјҒжҘӯгҒ®ж”ҝзӯ–гҒ«гҒӢгҒӘгӮҠеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝеҠӣгӮ’иЎҢдҪҝгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҖҢйӣўи„ұгҖҚгҒЁгҖҢжҠ—иӯ°гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдәҢгҒӨгҒ®йҒёжҠһгӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢдё»гҒӘиҰҒзҙ гҒ“гҒқгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гҖҢеҝ иӘ еҝғпјҲloyaltyпјүгҖҚгҒ гҖӮзү№гҒ«йӣўи„ұгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢжҷӮгҒ»гҒ©еҝ иӘ еҝғгҒ®дҫЎеҖӨгҒҜй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒжҠ—иӯ°гҒ®еҠ№жһңгӮӮй«ҳгҒҫгӮӢгҖӮ

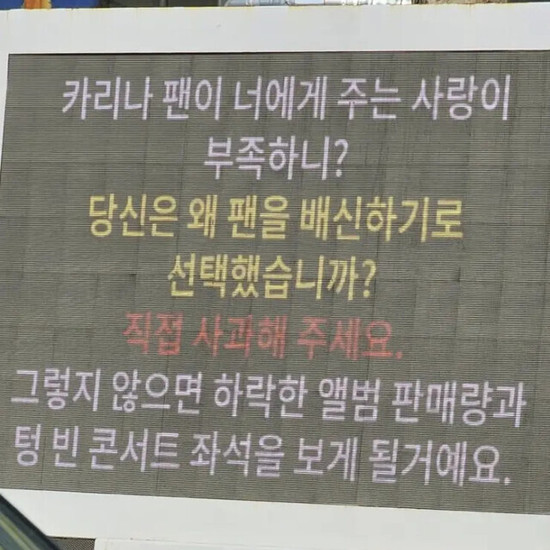

гҖҖд»ҠгҖҒйҹ“еӣҪгҒ®гӮўгӮӨгғүгғ«еёӮе ҙгҒҜжӯЈзўәгҒ«гҒ“гҒ®жқЎд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёҚзү№е®ҡеӨҡж•°гҒ®иіјиІ·еҠӣгҖҒгғҶгғ¬гғ“гҒӘгҒ©гҒ®еӨ§иЎҶгғЎгғҮгӮЈгӮўгҒҢеҸҠгҒјгҒҷеҪұйҹҝеҠӣгҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒЁгҒҜжҜ”гҒ№гӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ»гҒ©зё®е°ҸгҒ—гҒҹдёҖж–№гҒ§гҖҒгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒЁгҒ„гҒҶе°‘ж•°-йҮҚиӨҮиіјиІ·иҖ…гҒ®жҜ”йҮҚгҒҜзӣёеҜҫзҡ„гҒ«й«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮўгӮӨгғүгғ«гҒ®жүҖеұһдәӢеӢҷжүҖгҒ®еЈІдёҠгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжұәе®ҡзҡ„гҒӘйғЁеҲҶгҒҜгҖҒCDгҒӘгҒ©гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ®еЈІдёҠгҒ гҖӮCDгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгӮ’иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ•гҒҲйӣЈгҒ—гҒ„жңҖиҝ‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮ№гғҲгғӘгғјгғҹгғігӮ°гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҖҒй©ҡгҒҸгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒ«еҪјгӮүгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜж•°еҚҒдёҮгҒӢгӮүзҷҫдёҮеҚҳдҪҚгҒ§еЈІгӮҢгӮӢгҖӮиӘ°гҒҢиІ·гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢпјҹгҖҖгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ гҖӮгӮўгғ«гғҗгғ зҷәеЈІеҫҢ1йҖұй–“гҒ®еҲқеӢ•иІ©еЈІйҮҸгҒҢйҒӢе‘ҪгӮ’еҲҶгҒ‘гӮӢгҒЁгӮҲгҒҸиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ®жңҹй–“гҒ«гғ•гӮЎгғігҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгҖҢиҮӘеҲҶгҒ®гӮўгӮӨгғүгғ«гҖҚгӮ’1дҪҚгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жӯ»жҙ»гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҢзҒ«еҠӣгҖҚгӮ’жіЁгҒҺиҫјгӮҖгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ®еҠӣгҒҢзө¶еҜҫзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжүҖеұһдәӢеӢҷжүҖгӮ„гӮўгӮӨгғүгғ«гҒҜеҪјгӮүгҒ®йЎ”иүІгӮ’гҒҶгҒӢгҒҢгӮҸгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҡгҖҒгғ•гӮЎгғігғҖгғ гӮӮгӮўгӮӨгғүгғ«гҒ«гҖҢз§ҒгҒ®гғ•гӮЎгғігӮҝгӮёгғјгӮ’еЈҠгҒҷгҒӘгҖҚгҒЁе ӮгҖ…гҒЁиҰҒжұӮгҒҷгӮӢгҖӮгҒ„гӮҸгҒ°гҖҒгҖҢз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҒ“гӮҢгҒ»гҒ©еӨ§гҒҚгҒӘиІ»з”ЁгӮ’гҒӨгҒҺиҫјгӮ“гҒ гҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгӮӮзӣёеҝңгҒ®ж…ӢеәҰгӮ’зӨәгҒӣгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ гҖӮгӮ«гғӘгғҠгҒ®иҮӘзӯҶи¬қзҪӘж–ҮгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж§ӢйҖ зҡ„ең§еҠӣгҒ®з”Јзү©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜгӮўгӮӨгғүгғ«еёӮе ҙгҒ«йҷҗгӮүгӮҢгҒҹе•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮж”ҝжІ»гғ•гӮЎгғігғҖгғ зҸҫиұЎгҒ«гӮӮеҗҢж§ҳгҒ«йҒ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гғҸгғјгӮ·гғҘгғһгғігҒҜгҖҒзөҢжёҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸж”ҝжІ»гҒ®й ҳеҹҹгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎж”ҝе…ҡгҒЁжңүжЁ©иҖ…гҒ®еӢ•еӯҰгҒ®иӘ¬жҳҺгҒ«еҠӣгӮ’жіЁгҒ„гҒ гҖӮжңҖиҝ‘гҒ®йҹ“еӣҪж”ҝжІ»гҒ§гӮӮгҖҒгҖҢгӮ·гғ§гғјгғҲгғЎгғғгӮ»гғјгӮёзҲҶејҫгҖҚгӮ’гҒ°гӮүгҒҫгҒҸ1дәәгҒ®зҶұзғҲгҒӘгҖҢж”ҝжІ»й«ҳй–ўдёҺеұӨгҖҚгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҖҒ100дәәгҒ®дёҖиҲ¬жңүжЁ©иҖ…гӮҲгӮҠгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«еј·гҒ„еҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮй–ўдёҺж је·®гҒ«гӮҲгӮӢе…¬зҡ„ж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒ®гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжӯӘжӣІгҒҜгҖҒгҒ”гҒҸе°‘ж•°гҒ®гғ•гӮЎгғігҒ®дҫӢеӨ–зҡ„йҖёи„ұгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ®жЁ©еҠӣеҢ–гҒЁгҒ„гҒҶж§ӢйҖ гҒ®з”Јзү©гҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжғ…зҶұзҡ„гҒӘе°‘ж•°гҒҢжғ…еӢўе…ЁдҪ“гӮ’зүӣиҖігӮҠгҖҒгҒ”гҒҸе°‘ж•°гҒ®жңүжЁ©иҖ…гҒ гҒ‘гҒҢж„Ҹе‘ігҒӮгӮӢзҷәиЁҖжЁ©гӮ’жҢҒгҒӨж”ҝжІ»гҒҢгҖҒжһңгҒҹгҒ—гҒҰеҪ“然гҒ®гӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гғҸгғјгӮ·гғҘгғһгғігҒ®и‘—жӣёгҒ®еүҜйЎҢгҒҜгҖҢдјҒжҘӯгғ»зө„з№”гғ»еӣҪ家гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЎ°йҖҖгҒёгҒ®еҸҚеҝңгҖҚгҒ гҖӮ

гғ‘гӮҜгғ»гӮҜгӮ©гғӢгғ«пҪңзӢ¬з«Ӣз ”з©¶иҖ…гҖҒгҖҺйҹ“еӣҪгҒ®иғҪеҠӣдё»зҫ©гҖҸи‘—иҖ… (гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣ japan@hani.co.kr )

иЁіD.K