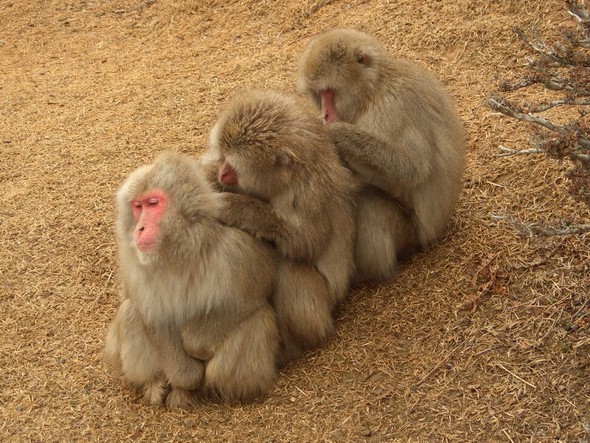

гҖҢж°·зӮ№дёӢпј’пј•еәҰгҖҚгҒ®еұұеҘҘвҖҰгғӢгғӣгғігӮ¶гғ«гҒҢеғ»ең°гҒ§з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒҸж–№жі•

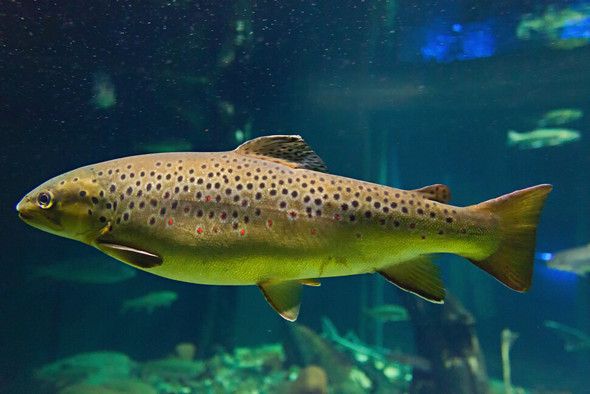

гҖҖгғӢгғӣгғігӮ¶гғ«гҒҜгҖҒйңҠй•·йЎһгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҒҜгғ’гғҲгӮ’йҷӨгҒҚжңҖгӮӮеҢ—гҒ«дҪҸгӮҖж—Ҙжң¬гҒ®еӣәжңүзЁ®гҒ гҖӮеҢ—жө·йҒ“гӮ’йҷӨгҒҸж—Ҙжң¬е…ЁеҹҹгҒ«еҲҶеёғгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гӮўгғ«гғ—гӮ№гҒ®3000гғЎгғјгғҲгғ«гӮ’и¶…гҒҲгӮӢеұұеІіең°еёҜгҒ§гӮӮгҖҒй…·еҜ’гҒ«жү“гҒЎеӢқгҒЈгҒҰз”ҹжҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖдёӯйғЁеұұеІіеӣҪз«Ӣе…¬ең’гҒ®дёҠй«ҳең°гҒҜжө·жҠң1500гғЎгғјгғҲгғ«ең°еҹҹгҒ§гҖҒгғӢгғӣгғігӮ¶гғ«гҒҢз”ҹеӯҳгҒҷгӮӢеғ»ең°гҒ гҖӮеҶ¬гҒ®й–“гҖҒжңЁгҒ®зҡ®гӮ„йӣӘгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰз”ҹгҒҚ延гҒігҒҹгӮөгғ«гҒҜгҖҒеҶ¬гҒҢзөӮгӮҸгӮӢй ғгҒ®3пҪһ4жңҲгҒ«йЈўгҒҲгҒЁдҪҺдҪ“жё©з—ҮгҒ§жӯ»гӮ“гҒ гӮҠгӮӮгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ«жЈІгӮҖгӮөгғ«гҒҢгҖҒеҶ¬гҒ§гӮӮеҮҚгӮүгҒӘгҒ„е°Ҹе·қгҒӢгӮүгғһгӮ№гӮ„ж°ҙдёӯгҒ®жҳҶиҷ«гҖҒи»ҹдҪ“еӢ•зү©гҒӘгҒ©гӮ’йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮиӢұеӣҪгҒЁж—Ҙжң¬гҒ®з ”究иҖ…гӮүгҒҜгҖҒ2017пҪһ2019е№ҙгҒ®еҶ¬гҒ®й–“гҒ«гҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒ®гғӢгғӣгғігӮ¶гғ«гҒҢж®ӢгҒ—гҒҹжҺ’жі„зү©38еҖӢгӮ’еӣһеҸҺгҒ—гҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйӨҢгӮ’йЈҹгҒ№гҒҹгҒ®гҒӢгӮ’йҒәдјқеӯҗгҒ§еҲҶжһҗгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒ7еҖӢгҒӢгӮүгғ–гғ©гӮҰгғігғҲгғ©гӮҰгғҲгҒ®DNAгҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҰгҖҒ9еҖӢгҒӢгӮүгҒҜгӮігғўгғҒгӮ«гғҜгғ„гғңгӮ„гӮ«гғҜгғӢгғҠгҒӘгҒ©гҒ®и»ҹдҪ“еӢ•зү©гҒ®йҒәдјқеӯҗгҒҢгҖҒ18еҖӢгҒӢгӮүгҒҜгӮ«гғҜгӮІгғ©гҖҒгғҰгӮ№гғӘгӮ«гҖҒгӮ¬гӮ¬гғігғңгҒӘгҒ©е№јиҷ«гҒҢж°ҙгҒ«з”ҹжҒҜгҒҷгӮӢжҳҶиҷ«гҒ®йҒәдјқеӯҗгҒҢжӨңеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгғ–гғ©гӮҰгғігғҲгғ©гӮҰгғҲгҒҜ欧е·һеҺҹз”ЈгҒ®гғһгӮ№гҒ§гҖҒзұіеӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒӘгҒ©гҒ®дё–з•Ңеҗ„ең°гҒ«з§»жӨҚгҒ•гӮҢгҒҹж·Ўж°ҙйӯҡгҒ гҖӮ

гҖҖиӘҝжҹ»жңҹй–“дёӯгҖҒдёҠй«ҳең°гҒ®жңҖдҪҺж°—жё©гҒҜж°·зӮ№дёӢ25еәҰгҒҫгҒ§дёӢгҒҢгӮҠгҖҒ1гғЎгғјгғҲгғ«иҝ‘гҒҸйӣӘгҒҢз©ҚгӮӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжҙ»зҒ«еұұгҒ®еҪұйҹҝгҒ§зҶұгҒ„湧гҒҚж°ҙгҒҢжөҒгӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгҖҒе°Ҹе·қгҒҜеҶ¬гӮӮеҮҚгӮүгҒҡ5пҪһ6еәҰгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®йӯҡгҒЁж°ҙдёӯз”ҹзү©гҒҢз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖз ”з©¶иІ¬д»»иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢиӢұеӣҪгғҗгғјгғҹгғігӮ¬гғ еӨ§еӯҰгҒ®гӮўгғ¬гӮҜгӮөгғігғҖгғјгғ»гғҹгғ«гғҠгғјж•ҷжҺҲгҒҜгҖҢгғӢгғӣгғігӮ¶гғ«гҒҜйӨҢгҒҢдёҚи¶ігҒҷгӮӢеҶ¬гҒ«гҒҜеәғгҒ„й ҳеҹҹгҒ«ж•ЈгӮүгҒ°гӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒҢгҖҒй«ҳгҒ„еұұгҒ«еӣІгҒҫгӮҢгҒҹдёҠй«ҳең°гҒ§гҒҜгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒеҖӢдҪ“еҜҶеәҰгҒҢз•°дҫӢгҒ«й«ҳгҒ„е ҙжүҖгҒ§й…·еҜ’гҒ«жү“гҒЎеӢқгҒҹгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҖҒеҗҢеӨ§еӯҰгҒ®е ұйҒ“иіҮж–ҷгҒ§иҝ°гҒ№гҒҹгҖӮдёҠй«ҳең°гҒ®гғӢгғӣгғігӮ¶гғ«гҒҜгҖҒ1990е№ҙгҒҜ2гҒӨгҒ®зҫӨгӮҢгҒ®90й ӯгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ2018е№ҙгҒ«гҒҜ4гҒӨгҒ®зҫӨгӮҢгҒ®205й ӯгҒ«еў—гҒҲгҒҹгҒЁи«–ж–ҮгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖйЈўгҒҲгҒ«иҝҪгҒ„иҫјгҒҫгӮҢгҒҹгӮөгғ«гҒҜгҖҒеҶ¬гҒ§гӮӮеҮҚгӮүгҒӘгҒ„е°Ҹе·қгҒ§йӨҢгӮ’жҺўгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҜгҒҡгҒ гҖӮз ”з©¶иҖ…гӮүгҒҜгҖҢгӮөгғ«гҒҜгҖҒе°Ҹе·қгҒ®гҒ»гҒЁгӮҠгҒ®жө…гҒ„ж°ҙгҒҹгҒҫгӮҠгҒ§гғ–гғ©гӮҰгғігғҲгғ©гӮҰгғҲгӮ’жҚ•гҒҫгҒҲгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖҚгҒЁжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдҪ“й•·гҒҢ1гӮ»гғігғҒгғЎгғјгғҲгғ«гӮ’и¶…гҒҲгӮӢгӮ«гғҜгӮІгғ©гҒӘгҒ©гҒ®ж°ҙиҷ«гҒҜгҖҒзҹігӮ’жҢҒгҒЎдёҠгҒ’гҒҰгҒӨгҒӢгҒҝеҮәгҒ—гҒҹгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖгғҹгғ«гғҠгғјж•ҷжҺҲгҒҜгҖҢе°Ҹе·қгҒ«иұҠгҒӢгҒӘж·Ўж°ҙеӢ•зү©гҒҢз”ҹжҒҜгҒҷгӮӢдёҠй«ҳең°ең°еҹҹгҒҜгҖҒең°еҪўзҡ„гғ»ең°иіӘеӯҰзҡ„гғ»ж°—иұЎеӯҰзҡ„гҒӘз’°еўғжқЎд»¶гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҖҒгғӢгғӣгғігӮ¶гғ«гҒҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–№жі•гҒ§еҶ¬гҒ®йӨҢгӮ’иЈңгҒҶе”ҜдёҖгҒ®е ҙжүҖгҖҚгҒ гҒЁиҝ°гҒ№гҒҹгҖӮ

гҖҖгғӢгғӣгғігӮ¶гғ«гҒҜгҖҒеҶ¬д»ҘеӨ–гҒ®жҷӮжңҹгҒҜгҖҒдё»гҒ«жһңзү©гҖҒзЁ®гҖҒи‘үгҖҒиҠұгҖҒгҒҚгҒ®гҒ“гҖҒжҳҶиҷ«гҒӘгҒ©гӮ’йЈҹгҒ№гӮӢгҖӮзү№гҒ«жҳҶиҷ«гҒҜйЈҹгҒ№гӮӢйҮҸгҒ«жҜ”гҒ№гӮ«гғӯгғӘгғјгӮ„гӮҝгғігғ‘гӮҜиіӘгҖҒи„ӮиӮӘгҒ®еҗ«жңүйҮҸгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒдё»иҰҒгҒӘж „йӨҠеҲҶгҒ®дҫӣзөҰжәҗгҒ гҒЁз ”究иҖ…гҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғӢгғӣгғігӮ¶гғ«гҒҜзҶұгҒ„жё©жіүгҒҢ湧гҒҚеҮәгӮӢжүҖгҒ§жё©жіүгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒдәәгҒҢдёҺгҒҲгҒҹгӮөгғ„гғһгӮӨгғўгӮ’жө·ж°ҙгҒ§жҙ—гҒЈгҒҰйЈҹгҒ№гӮӢиЎҢеӢ•гҒҢд»ЈгҖ…дјқгӮҸгӮӢгҖҢж–ҮеҢ–гҖҚгҒ§гӮӮеәғгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еј•з”Ёи«–ж–Ү: Scientific ReportsгҖҒDOI: 10.1038/s41598-021-01972-2

иЁіM.S