中国華為、トランプの相次ぐ攻勢にも「影響は部分的…屈服しない」強気

グーグル・クアルコム・インテルなど

相次ぎ「取引中断を検討中」報道

実現すれば売上の半分を占めるスマートフォンに大打撃

華為「売上の伸びは鈍るだろうが耐えられる」大言壮語

中国「決死抗戦」明らかにする中で今後の推移に注目

「今年1~3月の売上は39.9%増えたが、年間では20%に至らない見込み。影響は部分的だろう」

次世代覇権を賭けた二大国間の力比べである米中貿易戦争が再開された直後の18日、華為(HUAWEI)の任正非(Ren Zhengfei)会長(75)が、朝日新聞と日本経済新聞など日本のメディアを広東省の深セン本社に招請した。めったに外国のマスコミとは会わない任会長のきわめて異例な動きだった。

この出会いの三日前、米商務省は「イランと関連して米国の国益と外交政策に反する活動に加担している」として、華為とその傘下の系列会社70社を「取引制限企業名簿」に含めた。任会長はこの措置により「クアルコムなど米国の企業らがスマートフォンに必要な半導体を売らなければどうするか」という質問に「売らないならばそれでよい。(米国の制裁に対する)準備は以前から進めている」と答えた。

任会長の大言壮語とは異なり、米国の全方向的な圧迫を全身で受けている華為の内心は複雑と見られる。彼の発言が伝えられた後の20日、華為のスマートフォンが採用しているアンドロイド(OS)とクローム・ユーチューブ・グーグルマップなどの主要アプリケーションを供給しているグーグル、中核となる半導体部品を生産するインテル・クアルコム、スマートフォンの光学部品メーカーのルーメンタム、ハードウェア集積回路を作るザイリンクスなどが、華為との取引中断を検討したり、職員に中断の事実を通知したという報道が相次いだ。ドイツのインフィニオンも米国で生産した一部製品の供給を中断したと伝えられた。中国の最大情報技術企業の華為を、グローバル“サプライ チェーン”から追い出して枯死させるというドナルド・トランプ大統領の計画が現実化しているわけだ。

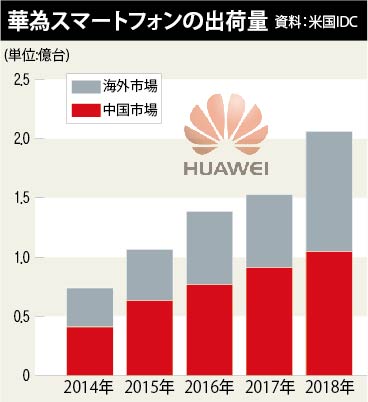

華為の昨年の売上高は、前年より19.5%増加した7212億中国元(約12兆円)、純利益は25.1%急増した593億中国元(約9800億円)を記録した。こうした急上昇を牽引したのはスマートフォンが主軸の消費者事業部門(45.1%増加)の好調だった。この部門は、華為の全売上の48.4%を占めた。

華為が昨年販売したスマートフォン2億台のうち、中国国内と海外での販売量は半分ずつだ。中国内ではグーグルアプリの使用が禁止されているため、今回の措置の影響は微小と見られる。しかし、クロームやユーチューブを利用できなくなれば海外市場では大きな打撃が予想される。華為は「自主OSを作る能力を備えている」として自信を見せているが、新しいプログラムを作り消費者がそれに慣れるまでには少なくない時間が必要だ。

2番目の問題は部品の調達だ。日本経済新聞は、華為は世界最高水準の半導体設計企業「ハイシリコン」を率いるなど、スマートフォン用半導体の50%を自給していると伝えた。また、今後1年間に使う半導体はあらかじめ注文してあると伝えられた。華為は、長期的には米国企業に依存しない「自力更正」モデルを準備しているという。

華為と中国政府は、全方向的圧迫に「屈しない」との立場を繰り返し明らかにした。任会長は「(昨年4月に米国の制裁を受けて3カ月で屈服した)中興通訊(ZTE)のように米国の要求に応じて経営陣を変えたり監視を受け入れたりはしない。中興通訊は政府に支援を求めたが、華為は仲裁を要求することもなく手を借りない」と話した。その一方で、トランプ行政府に向かって「貿易相手国を威嚇する政策を行えば、米国も信用を失うことになる」という苦言を忘れなかった。

中国政府の反発強度も高まっている。王毅外交部長は18日「米国は政治的手段で中国企業の正常経営を圧迫している。これにきっぱりと反対する」とし、陸慷・外交部報道官は20日「中国は自身の正当な権利を守ろうとする中国企業の努力を支持する」と明らかにした。

訳J.S