日本、漁獲量の減少で「非常事態」

国際機関が主導して資源保護に乗り出したが

最初の会議で衝突し資源調査に合意しただけ

マグロの乱獲や捕鯨と"ダブルスタンダード"との非難も

「今年の漁獲量は、例年の半分程度です。特に脂がのったものが減っていますね」

日本で最大のサンマ漁獲量を誇る北海道東南部の漁業都市根室で50年間に亘って漁業に携わってきた木根繁氏(78)は、最近頭を抱えている。夏の終わりから秋にかけてのサンマの季節が訪れたが、漁獲量が期待に及ばないからだ。木根は今月5日付の読売新聞とのインタビューで、北海道南東部の都市釧路市内ではサンマの販売を中断した水産業者もいるという事実を例にあげて、「ここ15年の間で初めての事態が進行中」だと語った。

最近、日本が直面した主な問題の一つは、秋の味覚の一つである“サンマの危機”だ。日本国内漁獲量が減り、秋の居酒屋の主人公であるサンマが食卓から消えるかもしれないという不安感が高まっているからだ。韓国人が秋にはコノシロを食べるように、日本人は秋の味を楽しめる代表的な魚としてサンマを挙げる。この時期には各地で「サンマ祭り」が行われ、居酒屋では1匹当たり300円程度する「サンマの塩焼き」を前に仕事帰りのサラリーマンたちの姿を簡単に見つけることができる。

日本のサンマ漁獲量が減った理由はなんなのか。日本当局は、台湾や中国など周辺国の“乱獲”を原因として挙げている。実際にNHK放送は先月7日、看板教養番組「クローズアップ現代」(「サンマ争奪戦―どう守る“日本の秋の味覚”」)を通じて、日本と台湾・中国の間で行われている激しいサンマ争奪戦の現場を紹介した。

サンマは、普段は北太平洋の広い地域に分布しているが、夏の終わり頃になると、ロシアと日本が周辺のオホーツク海と日本の東北沿岸地域に回帰する寒流性魚種だ。

日本が台湾と中国を警戒する最も大きな理由は、日本とは異なる操業方式のためだ。鮮度を重視する日本では根室や岩手県宮古など、有名なサンマ漁港から小型漁船で近海まで行き、棒受網(長い棒に網をかけてサンマを光で誘引して獲る方法)でサンマを獲る。これ比べて台湾と中国では大型漁船を日本の排他的経済水域(EEZ)の外側の公海上に停泊させ、大型の網を広げてサンマを大量に引き上げる。これまではこんな操業が不可能だったが、最近は漁船の大型化、冷凍技術の進歩などで、大型船を漁場に留め、魚を獲る操業が可能になった。北太平洋で日本近海に回帰していたサンマが、その中間の公海で台湾と中国漁船にすべて獲られてしまうことになったのだ。

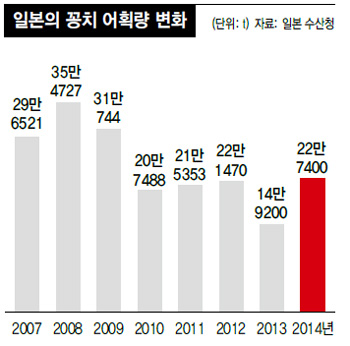

そのため、2008年に35万トンを超えていた日本のサンマ漁獲量は、2013年には14万9200トンに減った。昨年は漁獲量がやや回復したが、例年水準を下回っている。これに比べて台湾は2014年に23万トンのサンマを引き上げて、世界1の漁獲高を記録し、中国は前年より3倍も多い7万6000トンを獲った。同じ期間、韓国のサンマ漁獲量は2万3400トンを記録した。日本のマスコミは、台湾と中国の漁船の出没理由について、最近、両国で和食が人気を呼び、サンマの需要が爆発的に増えたためだと解釈する。

このような状況を見かねた日本が取り出したカードは、サンマ魚族を保全するための国際的なルールを作ることだった。日本の主導で韓国、中国、米国、カナダ、ロシア、台湾など7カ国は、2012年2月、北太平洋公海地域の水産資源を体系的に保存し、管理できる国際機構である北太平洋水産委員会(NPFC)を設立することで合意し、先月3日、東京で最初の会議を開いた。

予想通りの最初の会議から、日本と中国・台湾との間で激しい意見の衝突が生じた。日本がサンマの魚族保護のために、漁獲量を昨年62万トンよりも少ない40万トンに減らそうという意見を提示すると、台湾は70万トンまで高めることを求めて対抗した。中国は「中国の漁獲量は日本に比べて少ない。まだ発展段階にある」として、日本の提案に反発したと伝えられた。結局、この日の集まりは、サンマ乱獲を防ぐために、サンマ漁船を急激に増やさず、2017年までに北太平洋公海地域の資源量調査を実施するという原則を確認するのにとどまった。

サンマ乱獲の防止に乗り出した日本の姿勢については、ダブルスタンダードという指摘もある。マグロの乱獲や捕鯨などで国際的な非難を受けている日本が、自国漁民たちに直接的な打撃を与えるサンマについては敏感に反応し、他の国の公海上の操業まで干渉していると映るからだ。読売新聞は「日本はこれまで漁業大国として漁業量を制限される立場にあったが、今回初めて主導的にこれを制限する位置に立った。実効性のある枠組みを導入するためには(中国などの)漁業量の拡大が資源の減少に影響を与えるという因果関係を今回実施する資源調査を介して証明しなければならない」と指摘した。

サンマをめぐる日本と中国の間の新たな対立はすでに始まっているようだ。

韓国語原文入力: 2015-10-11 20:42

![[山口二郎コラム]突然の衆議院選挙](http://img.hani.co.kr/imgdb/japan/news/resize/2026/0203/177006718614_20260203.JPG)