原文入力:2010-03-08午後10:58:41(1314字)

ネンネンイ電車…三清洞川 洗濯場…

ソウル駅舎 口述資料集 初発刊

日帝時代~60年代生活 盛り込む

ソンチェ・ギョンファ記者

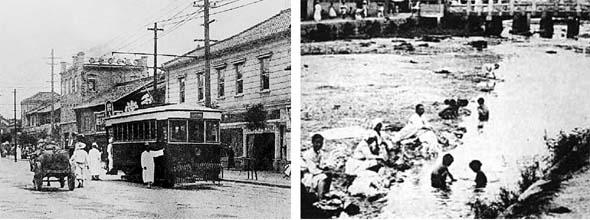

←1920~30年代ソウルの代表的交通手段は土地っ子が‘ネンネンイ’と呼んだ電車だった。(左側写真)また4大門の真ん中を横切る清渓川はソウル庶民たちの代表的な洗濯場の役割をしていた。 ソウル市提供

"当時は和信(百貨店)前から孝子洞まで電車があったと。それを‘ネンネンイ’と言ってました。小さいのが‘ネンネンネン’と走って、音がね。" ソウルっ子コ・フィグ(75)氏の1930~40年代の電車追憶談だ。コ氏は車掌がしなければならない雑用を代行して電車切符を一枚ずつもらうのが面白くて電車駅周辺でよく遊んだ幼い時期の話も伝えた。1899年ソウルに初めて登場した電車は、日帝強制占領期間の代表的な交通手段だった。

"中学洞の韓国日報社前の東十字閣の向かい側に洗濯場があったし・・・(中略)・・・水標橋下にはキム・トゥハンが遊んだところだ、それが。そこは洗濯場だ。苛性ソーダを入れて(洗濯物を)煮るわけ。" 今は覆蓋されなくなった清渓川の上流、三清洞川(中学川)には洗濯場が多かった。川辺の所々には共同で使う釜がかかっていて苛性ソーダを入れて薪の火でキャラコ,木綿などを煮たのだと言う。清進洞に暮らすホン・スンハ(78)氏は 「今ここルメイエル ビルまで梅雨になれば川があふれて長靴を履いて歩くほどでした」として夏の三清洞川の風景を説明した。

平凡なソウル市民たちが経験を土台にソウルの歴史を生き生きと甦らせた本が出された。ソウル特別市辞典編纂委員会はソウルの歴史と文化を記憶しているソウルっ子の話を入れた本<ソウルっ子の四大門内の記憶>を発刊したと7日明らかにした。この本はソウルの近・現代史を再照明するため市が2009年から始めた‘ソウル駅舎口述資料集’発刊事業の最初の成果だ。

この本には1920~30年代に生まれたソウルっ子16人が日帝強制支配期から1960年代まで四大門内で暮らし体験した経験と記憶が含まれている。地域別には四大門内を4ヶ圏域に分け、その中で70ヶ余りを主題別に土地っ子たちが経験したソウルと世相の変化を収録した。

電車を‘ネンネンイ’と呼んだこと、西大門,霊泉(ヨンチョン)のドンドンクリーム(ロシア行商たちが売っていた化粧品)商人について行って道に迷った思い出,遊郭(性売買地域)を経営していた日本人たちが憎くて店の前に積んであった塩を足でけって逃げたことなどの追憶談とソウルの景観,市民生活像などが含まれている。

<ソウルっ子の四大門内記憶>は市内主要書店で買え、今年下半期以後にはソウル市文化情報ネットワーク(culture.seoul.go.kr)を通じても全文が公開される。

ソンチェ・ギョンファ記者 khsong@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/area/408885.html 訳J.S