[гӮ·гғігӮҜгӮҝгғігӮҜеәғе ҙ] ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“ еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҖҒж”ҝзөҢеҲҶйӣўгҒ—гҒҰгҒ“гҒқвҖңе®үе…ЁйҒӢиЎҢвҖқ

еҺҹж–Үе…ҘеҠӣ:2011/09/20 19:36(5563еӯ—)

гғҸгғігӮ®гғ§гғ¬пјҚж…¶еҚ—пјҲгӮӯгғ§гғігғҠгғ пјүгғ•гӮ©гғјгғ©гғ ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣ иЁәж–ӯ

вҶҗгҖҢеҲҶжЁ©еҢ–жҷӮд»ЈгҒ®еҚ—еҢ—еҚ”еҠӣгҖҚгӮ’дё»йЎҢгҒ«гҒ—гҒҹвҖңгғҸгғігӮ®гғ§гғ¬пјҚж…¶еҚ—гғ•гӮ©гғјгғ©гғ вҖқгҒҢеҺ»гӮӢ19ж—ҘгҖҒж…¶еҚ—жҳҢеҺҹпјҲгғҒгғЈгғігӮҰгӮ©гғіпјүгӮігғігғҷгғігӮ·гғ§гғігӮ»гғігӮҝгғјгҒ§й–ӢгҒӢгӮҢгҒҹгҖӮ ж…¶еҚ—зҷәеұ•з ”究йҷўжҸҗдҫӣ

гӮӨгғ»гӮҰгғігӮёгғіж…¶еҚ—зҷәеұ•з ”究йҷўй•·гҒҜ19ж—ҘгҖҒж…¶еҚ—жҳҢеҺҹгӮігғігғҷгғігӮ·гғ§гғігӮ»гғігӮҝгғјгҒ§й–ӢгҒӢгӮҢгҒҹвҖңгғҸгғігӮ®гғ§гғ¬пјҚж…¶еҚ—гғ•гӮ©гғјгғ©гғ вҖқгҒ§гҒ®жҢЁжӢ¶гҒ§ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«и©ұгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢеҚ—еҢ—й–ўдҝӮгҒҢеҒңж»һгҒ—гҒҹзҠ¶жіҒгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж”ҝеәңгҒ§гҒӘгҒ„ж°‘й–“гҒҢгҖҒдёӯеӨ®ж”ҝеәңгҒ§гҒӘгҒ„ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒҢгҖҒеҚ—еҢ—й–“гҒ®еҜҫжұәгҒЁж–ӯзө¶гҒ®з©әзҷҪгӮ’и·ігҒіи¶ҠгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®зӢ¬иҮӘгҒ®еҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖҚгҖӮ 2000е№ҙгҒ®еҚ—еҢ—йҰ–и„ідјҡи«ҮгӮ’еҘ‘ж©ҹгҒ«еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒҢжӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ®гӮ’иғҢжҷҜгҒЁгҒ—гҒҰең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒҢгҒқгҒ®еҚ”еҠӣй–ўдҝӮгӮ’иЈңе®ҢгҒ—ж·ұеҢ–гҒ•гҒӣгӮӢй–ўдҝӮгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒзҸҫеңЁең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ«иҰҒжұӮгҒ•гӮҢгӮӢеҪ№еүІгҒҜд»ЈжЎҲгҒЁзӘҒз ҙеҸЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҫгҒ§жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгҖҢеҲҶжЁ©еҢ–жҷӮд»ЈгҒ®еҚ—еҢ—еҚ”еҠӣгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдё»йЎҢгҒ§й–ӢгҒӢгӮҢгҒҹгҒ“гҒ®ж—Ҙгғ•гӮ©гғјгғ©гғ гҒҜгҖҒең°ж–№еҲҶжЁ©жҷӮд»ЈгӮ’иҝҺгҒҲгҒҰең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒЁй–ўйҖЈгҒ—гҒҹиӘІйЎҢгӮ’ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒд»ҠеҫҢйҖІгӮҖгҒ№гҒҚж–№еҗ‘гӮ’жҸҗзӨәгҒҷгӮӢе ҙгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

ж—ўеӯҳдәӢжҘӯгӮ’и©•дҫЎгҒ—гҒҰж•—еӣ еҲҶжһҗ

ж–°гҒҹгҒ«жҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«ж•ҙеӮҷгӮ’

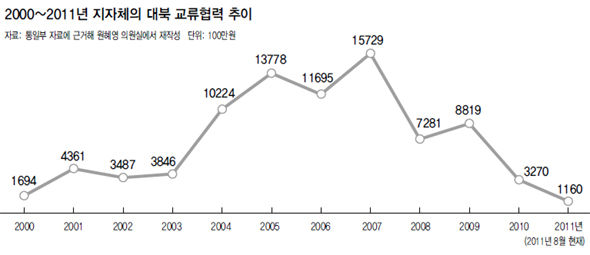

гҒ“гҒ®10е№ҙдҪҷгӮҠ, ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҷӮжңҹгӮ’зөҢгҒҰеӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ 1999пҪһ2001е№ҙгҒҢж‘ёзҙўжңҹгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒ2002пҪһ2005е№ҙгҒ®еҜҫеҢ—дәәйҒ“зҡ„ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгҒ®жҺЁйҖІжңҹгӮ’зөҢгҒҰгҖҒ2006е№ҙгӮ’еҘ‘ж©ҹгҒ«й–Ӣзҷәж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгҒёгҒ®и»ўжҸӣжңҹгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гӮӨгғ»гғҹгғ§гғігғҗгӮҜж”ҝжЁ©зҷ»е ҙгӮ’еҘ‘ж©ҹгҒ«еҚ—еҢ—й–ўдҝӮгҒҢжӮӘеҢ–гҒ—гҖҒеӨ§гҒҚгҒҸиҗҺзё®гҒ—гҒҰй–ӢеҹҺпјҲгӮұгӮҪгғіпјүе·ҘжҘӯеӣЈең°гҒЁжҘөгҒҸдёҖйғЁгҒ®д№іе№је…җи„ҶејұйҡҺеұӨгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгӮ’йҷӨгҒ„гҒҰгҒҜдёӯж–ӯгҒ•гӮҢгӮӢзҠ¶жіҒгӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜдёҖеӣһжҖ§гҒ§гҒӘгҒ„гҖҒй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙгӮ’зӣ®жЁҷгҒ«жҢҒз¶ҡжҖ§гҒҢжӢ…дҝқгҒ•гӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„дәӢжҘӯгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгӮӢйҒҺзЁӢгҒ§гҖҒж–ӯзө¶гҒЁгҒ„гҒҶж·ұеҲ»гҒӘзҠ¶жіҒгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ

жҳЁе№ҙгҒ®еӨ©е®үпјҲгғҒгғ§гғҠгғіпјүиүҰгғ»е»¶еқӘеі¶пјҲгғЁгғігғ”гғ§гғігғүпјүдәӢ件гҒ§еҚ—еҢ—й–ўдҝӮгҒҢжҘөеәҰгҒ«жӮӘеҢ–гҒ—гҒҹзҠ¶жіҒгҒ§гҒқгӮҢгҒӘгӮҠгҒ«жңҖе°ҸйҷҗгҒ®йҖҡи·ҜгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒҜең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒЁж°‘й–“гҒ®дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгӮӨгғ»гғҹгғ§гғігғҗгӮҜж”ҝеәңгҒҜжҳЁе№ҙгҒ®5гғ»24жҺӘзҪ®гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒ„гҒӢгҒӘгӮӢдҫӢеӨ–гӮӮиӘҚгӮҒгҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰе…ЁгҒҰгҒ®й–ўдҝӮгӮ’ж–ӯзө¶гҒ•гҒӣгҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®3е№ҙеҚҠгҒ®й–“гҒ®еҚ—еҢ—й–ўдҝӮжӮӘеҢ–гҒЁгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮӢдәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒ®дёӯж–ӯгҒҜгҖҒеҸҚйқўж•ҷеё«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж•ҷиЁ“гҒҜгҒӮгӮӢгҖӮ гҒ“гҒҶгҒ„гҒҶдәӢж…ӢгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ•гҒҡгҒ«д»ҠеҫҢгҒҫгҒҹгҒҜж¬ЎгҒ®ж”ҝжЁ©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҚ—еҢ—й–ўдҝӮгҒЁдәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮ’зӮ№жӨңгҒҷгӮӢеҘ‘ж©ҹгӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ гҖӮ

гҒ“гҒ®йҒҺзЁӢгҒ§дәүзӮ№гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢж”ҝзөҢеҲҶйӣўгҒ®еҺҹеүҮгҒ гҖӮ гғҸгғігӮ®гғ§гғ¬пјҚж…¶еҚ—гғ•гӮ©гғјгғ©гғ гҒ§гғ‘гӮҜгғ»гӮ№гғігӮҪгғіж°‘дё»ж”ҝзӯ–з ”з©¶йҷўй•·гҒҜгҖҢпјҲгҒ“гӮҢгҒҜпјүдёӯеӨ®ж”ҝеәңж¬Ўе…ғгҒ§гҒӮгӮҢең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒҠгӮҲгҒідјҒжҘӯгҖҒж°‘й–“еӣЈдҪ“гҒӘгҒ©гҒ®ж¬Ўе…ғгҒ§гҒӮгӮҢгҖҒеҝ…гҒҡе®ҲгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„дё»иҰҒгҒӘвҖңжҲҰз•Ҙзҡ„еҺҹеүҮвҖқгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖҚгҒЁи©ұгҒ—гҒҹгҖӮ дәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒ®е®үе®ҡжҖ§гҒЁжӢЎеӨ§гғ»ж·ұеҢ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҝ…гҒҡеҝ…иҰҒгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гғ‘гӮҜйҷўй•·гҒҜгҒ“гҒ®ж”ҝзөҢеҲҶйӣўгҒ®еҺҹеүҮгӮӮгҖҒеҚ—еҢ—й–ўдҝӮгҒҢж”ҝжІ»гғ»и»ҚдәӢзҡ„гҒ«е°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮзҙӣдәүзҠ¶жіҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдәӢгӮ’иҰӢйҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҖӮ 延еқӘеі¶пјҲгғЁгғігғ”гғ§гғігғүпјүз Іж’ғгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ§гӮӮж”ҝзөҢеҲҶйӣўгӮ’дё»ејөгҒ—гҒҰдәӨжөҒеҚ”еҠӣгӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶз–‘е•ҸгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзӯ”гҒҲгҒ гҖӮ

дёӯеӨ®ж”ҝеәң-ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“й–ўдҝӮеҶҚжӨңиЁҺ

зөұеҲ¶гҒӢгӮүгғ‘гғјгғҲгғҠгғјй–ўдҝӮгҒёгҒЁйҖІгӮҖгҒ№гҒҚ

гҒҫгҒҹгҖҒд»ҠеҫҢеҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгӮ’ж–°гҒ—гҒҸжҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜе…ҲгҒҡгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒҢжҺЁйҖІгҒ—гҒҹдәӢжҘӯгӮ’и©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ гғҒгғігғ»гғ’гӮ°гӮЎгғід»ҒжёҲпјҲгӮӨгғігӮёгӮ§пјүеӨ§ж•ҷжҺҲ(зөұдёҖеӯҰйғЁ)гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§еҚ—еҢ—й–“гҒ§еҚ”иӯ°гҒ—гҒҰжҺЁйҖІгҒ—гҒҹдәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒ®дёӯгҒ§жҲҗгҒ—йҒӮгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹдәӢжҘӯгҒ®еҺҹеӣ гӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹдәӢжҘӯгҒ®е…ұйҖҡзӮ№гҒҜв–ідәӢжҘӯгҒ®е…·дҪ“жҖ§ж¬ еҰӮв–іжҖ§жҖҘгҒӘдәӢжҘӯжҺЁйҖІв–іеҢ—еҒҙгҒ®еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢиғҪеҠӣгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҹдәӢжҘӯв–ідәӢжҘӯжҸҗжЎҲжҷӮгҒ«еҢ—еҒҙгҒ®йҒҺеәҰгҒӘиҰҒжұӮгӮ’еҸ—е®№гҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒӘгҒ©гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ гҒқгӮҢгҒ«еҸҚгҒ—гҒҰе®ҢдәҶгҒҠгӮҲгҒіз¶ҷз¶ҡдёӯгҒ®дәӢжҘӯгҒҜв–іе…·дҪ“жҖ§гҒ®гҒӮгӮӢдәӢжҘӯиЁҲз”»в–іжјёйҖІзҡ„гғ»ж®өйҡҺзҡ„жҺЁйҖІв–іеҢ—еҒҙгҒҢеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒ«ж јеҲҘиІ жӢ…гӮ’ж„ҹгҒҳгҒӘгҒ„дәӢжҘӯгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶе…ұйҖҡзӮ№гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

ж”ҝеәңгҒҢең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®дәӨжөҒеҚ”еҠӣгӮ’е…Ёйқўдёӯж–ӯгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒЁж°‘дё»дё»зҫ©гҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүиҰӢгҒҰгӮӮе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ гҒқгӮҢгҒҜеҚ—еҢ—й–ўдҝӮгҒ®е…ЁгҒҰгӮ’дёӯеӨ®ж”ҝеәңгҒҢзөұеҲ¶гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиӘҚиӯҳгҒӢгӮүеҮәзҷәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮ гҒқгҒҶгҒ—гҒҹзӮ№гҒ§ж°‘дё»дё»зҫ©гҒЁгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгғӯгғјгӮ«гғ« гӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒ®ж¬Ўе…ғгҒ§гӮӮгҖҒеҜҫеҢ—еҚ”еҠӣгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёӯеӨ®гҒЁең°ж–№гҒ®й–ўдҝӮгҒ®еҶҚжӨңиЁҺгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒЁгғҒгғіж•ҷжҺҲгҒҜжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҖӮ дёӯеӨ®гҒ®зөұеҲ¶гҒҢеј·гҒ„гҒ»гҒ©ж°‘дё»дё»зҫ©гҒҜйҖҶиЎҢгҒҷгӮӢи“Ӣ然жҖ§гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒеёӮж°‘зӨҫдјҡгғ»ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒӘгҒ©гҒЁгҒ®гғ‘гғјгғҲгғҠгғјзҡ„й–ўдҝӮгҒ§гӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒҢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҒ»гҒ©ж°‘дё»дё»зҫ©гҒҜеј·гҒҸгҒӘгӮҠеҫ—гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҳҺзўәгҒӘеҺҹзҗҶгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе…ұж„ҹгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒиҚүгҒ®ж №ж°‘дё»дё»зҫ©гҒ®жӢЎж•ЈгҒҢеҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒ®е№…гҒЁзҜ„еӣІгӮ’гӮҲгӮҠдёҖеұӨеәғгҒ’гӮӢеҘ‘ж©ҹгҒ«гҒӘгӮҠеҫ—гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ гҒқгҒҶгҒ—гҒҹзӮ№гҒ§дёӯеӨ®ж”ҝеәңгҒ®иӘҚиӯҳи»ўжҸӣгҒҢиҰҒжұӮгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ

гӮ«гғігғ»гғҶгғӣ гғҸгғігӮ®гғ§гғ¬е№іе’Ңз ”з©¶жүҖжүҖй•·kankan1пј hani.co.kr

----------------------------------------

ж…¶еҚ—гҖҒиҫІжҘӯгӮ’иёҸгҒҝеҸ°гҒ«д»–гҒ®з”ЈжҘӯгӮӮйҖЈдҝӮиЁҲз”»

йҖ иҲ№гғ»з№Ҡз¶ӯгғ»йӣ»еӯҗгҒ«жӢЎеӨ§зӣ®жЁҷ

ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгҒҜ1999е№ҙ1жңҲгҖҒгғҹгӮ«гғі100tгӮ’еҢ—гҒ«ж”ҜжҸҙгҒ—гҒҹжёҲе·һйҒ“пјҲгғҒгӮ§гӮёгғҘгғүпјүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгӮ’жңҖгӮӮжЁЎзҜ„зҡ„гҒ«жҺЁйҖІгҒ—гҒҹиҮӘжІ»дҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜдә¬з•ҝйҒ“пјҲгӮӯгғ§гғігӮ®гғүпјүгҒҢгҖҒе…Ҳе°Һзҡ„еҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжұҹеҺҹйҒ“пјҲгӮ«гғігӮҰгӮ©гғігғүпјүгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҖӮ ж…¶е°ҡеҚ—йҒ“пјҲгӮӯгғ§гғігӮөгғігғҠгғ гғүпјүгҒ®еҜҫеҢ—еҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘи©•дҫЎгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҒ©гӮ“гҒӘж–№еҗ‘гҒ«зҷәеұ•гҒ•гҒӣгҒҰиЎҢгҒҸгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢ?

ж…¶еҚ—гҒ®еҜҫеҢ—еҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒҜең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гғ»ж°‘й–“еӣЈдҪ“гғ»дјҒжҘӯгғ»дҪҸж°‘гҒӘгҒ©гҒ®вҖңгғӯгғјгӮ«гғ« гӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№вҖқгҒҢжңҖгӮӮеәғзҜ„еӣІгҒ«еҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜйҒ“гҒҢеҜҫеҢ—еҚ”еҠӣгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®иЎҢж”ҝгғ»иІЎж”ҝзҡ„гҒӘж”ҜжҸҙгӮ’гҒ—гҒҰгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒӘдәӢжҘӯгҒҜең°еҹҹгҒ®зҙ”зІӢгҒӘиҚүгҒ®ж №еӣЈдҪ“гҒ§гҒӮгӮӢж…¶еҚ—зөұдёҖиҫІжҘӯеҚ”еҠӣдјҡ(еёёд»»д»ЈиЎЁгғҒгғ§гғігғ»гӮ¬гғігӮҪгӮҜгҖҒд»ҘдёӢгҖҖж…¶зөұеҚ”пјүгҒҢеҲҶжӢ…гҒҷгӮӢдҪ“зі»гӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҸҜиғҪгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ йҒ“гҒҢ2006~2010е№ҙгҒ«ж…¶зөұеҚ”гҒӘгҒ©гҒЁеҚ”еҠӣгҒ—гҒҰжҺЁйҖІгҒ—гҒҹдәӢжҘӯгҒҜ29件гҒ§33е„„гӮҰгӮ©гғідҪҷгӮҠгҒ®иҰҸжЁЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ ж…¶зөұеҚ”гҒҜгҒ“гӮҢгӮ’еңҹеҸ°гҒ«иҫІдҪңжҘӯзөҢйЁ“гҒ®иұҠеҜҢгҒӘдјҡе“ЎгҒҹгҒЎгҒ«йҡҸжҷӮеҢ—гӮ’иЁӘе•ҸгҒ•гҒӣгҒҰе№іеЈҢеёӮпјҲгғ”гғ§гғігғӨгғігӮ·пјүжұҹеҚ—йғЎпјҲгӮ«гғігғҠгғ гӮ°гғіпјүй•·ж©ӢйҮҢпјҲгғҒгғЈгғігӮ®гғ§гғӘпјүеҚ”еҗҢиҫІе ҙ40дёҮеқӘгҒ§зЁІдҪңгӮ’е…ұеҗҢгҒ§иЎҢгҒӘгҒ„гғ“гғӢгғјгғ«жё©е®ӨгҒ§еҗ„зЁ®гҒ®йҮҺиҸңгӮ’ж Ҫеҹ№гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҚ—еҒҙгҒ®иҫІжҘӯжҠҖиЎ“гҒЁиҫІжі•гӮ’дјқгҒҲгҒҹгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒй•·ж©ӢйҮҢе°ҸеӯҰж ЎгҒ®е»әиЁӯгӮ’йҒ“еҶ…гҒ®зөҢжёҲдәәгҖҒеҗ„зЁ®иҒ·иғҪеӣЈдҪ“гҖҒе…¬еӢҷе“ЎгҖҒеӯҰз”ҹгҒӘгҒ©гҒ®еҜ„д»ҳгҒ§жҲҗгҒ—йҒӮгҒ’гҖҒдҪҸж°‘еҸӮеҠ еһӢеҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮ’иҰӢгҒӣгҒҹгҖӮ

-----------------------------------------

ең°еҹҹзӨҫдјҡгҒ®еҚ—еҢ—еҚ”еҠӣзөҢйЁ“гҒҢзөұдёҖгҒ«еӮҷгҒҲгӮӢеҠӣйҮҸгӮ’иӮІгҒҰгӮӢ

еҚ—еҢ—дҪҸж°‘гҒ®иӮҜе®ҡзҡ„иӘҚиӯҳгҒ«гғ—гғ©гӮ№

дәӢжҘӯеҸӮеҠ ж°‘й–“еӣЈдҪ“гӮӮзҷәеұ•

еҶ·жҲҰжҷӮд»ЈгҒ«еҚ—еҢ—й–ўдҝӮгҒҜдёӯеӨ®ж”ҝеәңгҒ гҒ‘гҒҢжӢ…еҪ“гҒҷгӮӢиҒ–еҹҹгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—1995е№ҙгҒ®ең°ж–№иҮӘжІ»еҲ¶е…Ёйқўе®ҹж–ҪгҖҒгҒқгҒ—гҒҰ2000е№ҙгҒ®еҚ—еҢ—йҰ–и„ідјҡи«Үд»ҘйҷҚгҖҒеӨүеҢ–гҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ ж°‘дё»е…ҡгҒ®вҖңзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„ең°ж–№ж”ҝеәң委員дјҡвҖқ委員長гҒ®гӮҰгӮ©гғігғ»гғҳгғЁгғіиӯ°е“ЎгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒҢең°ж–№гғ¬гғҷгғ«гҒ§зөұдёҖгҒ«еӮҷгҒҲгӮӢеҠӣйҮҸгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸеҘ‘ж©ҹгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁи©ұгҒҷгҖӮ гӮҰгӮ©гғіиӯ°е“ЎгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒеҚ—еҢ—й–ўдҝӮгҒ®зҸҫе®ҹгҒЁзөұдёҖе•ҸйЎҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиҮӘжІ»дҪ“е…¬еӢҷе“ЎгҒҠгӮҲгҒіең°ж–№иӯ°дјҡиӯ°е“ЎгҒ®зҗҶи§ЈгҒҢж·ұгҒҫгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгӮҪгӮҰгғ«гғ»дә¬з•ҝпјҲгӮӯгғ§гғігӮ®пјүгғ»д»Ғе·қпјҲгӮӨгғігғҒгғ§гғіпјүгғ»жұҹеҺҹпјҲгӮ«гғігӮҰгӮ©гғіпјүгҒӘгҒ©еӨҡгҒҸгҒ®иҮӘжІ»дҪ“гҒҢжқЎдҫӢгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰеҚ—еҢ—еҚ”еҠӣеҹәйҮ‘гӮӮдҪңгӮӢзЁӢгҒ«гҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“ж¬Ўе…ғгҒ®дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒҢжҙ»жҖ§еҢ–гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢй–ўеҝғгҒҢең°еҹҹзӨҫдјҡгҒ§й«ҳгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒең°ж–№гҒ®ж°‘й–“еӣЈдҪ“гҒҢжҲҗй•·гғ»зҷәеұ•гҒ—е§ӢгӮҒгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

е®ҹйҡӣгҒ«ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®еҜҫеҢ—еҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒҜгҖҒеҢ—гҒ®жҢҮе°ҺйғЁгҒ«вҖңзҸҫйҮ‘вҖқгӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢж–№ејҸгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸеҢ—гҒ®дҪҸж°‘гҒ®з”ҹжҙ»гҒ«е®ҹиіӘзҡ„гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨвҖңиҫІжқ‘зҸҫд»ЈеҢ–вҖқгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°й»’иұҡйЈјиӮІеҚ”еҠӣгҖҒжһңжЁ№ең’йҖ жҲҗгҖҒйұ’йӨҠж®–е ҙе»әиЁӯзӯүгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҖҒйӯҡгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒӘгҒҸйӯҡгӮ’жҚ•гҒҫгҒҲгӮӢж–№жі•гӮ’ж•ҷгҒҲгӮӢеҪ№еүІгӮ’гҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ®дёҠгҖҒеҚ—еҢ—еҚ”еҠӣгҒ®й ҳеҹҹгӮ’еӨҡж§ҳгҒӘеҲҶйҮҺгҒ«жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ®гҒ«иҮӘжІ»дҪ“гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеҜ„дёҺгҒ—гҒҹгҖӮ вҖңгӮҰгғӘ(з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®)ж°‘ж—Ҹзӣёдә’еҠ©гҒ‘еҗҲгҒ„йҒӢеӢ•вҖқгҒ®гғӣгғігғ»гӮөгғігғЁгғідәӢжҘӯеұҖй•·гҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒдҫӢгҒҲгҒ°жұҹеҺҹйҒ“пјҲгӮ«гғігӮҰгӮ©гғігғүпјүгҒҜе®үиҫәпјҲгӮўгғігғ“гғ§гғіпјүгӮөгӮұеӯөеҢ–е ҙе»әиЁӯгҒЁе…ғеұұ(гӮҰгӮ©гғігӮөгғі)иҫІжһ—жҠҖиЎ“и¬ӣзҝ’жүҖе»әиЁӯгӮ’ж”ҜжҸҙгҒ—гҒҰеҚ—еҢ—гӮўгӮӨгӮ№гғӣгғғгӮұгғјиҰӘ善競жҠҖгӮ’й–ӢгҒҸгҒӘгҒ©ж°ҙз”ЈжҘӯгғ»иҫІжҘӯгғ»ж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҒӘгҒ©гӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҹгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒдә¬з•ҝйҒ“пјҲгӮӯгғ§гғігӮ®гғүпјүгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҢ—жңқй®®еҚ”еҗҢиҫІе ҙгҒ§зЁІдҪңгҒҠгӮҲгҒігғҸгӮҰгӮ№йҮҺиҸңгҒ®иҫІжҘӯжҠҖиЎ“гӮ’ж”ҜжҸҙгҒ—гҖҒе°ҸеӯҰж Ўгғ»е№јзЁҡең’гғ»иЁ—е…җжүҖгҒӘгҒ©гӮ’з·ҸеҗҲзҡ„гҒ«ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢиҫІжқ‘зҸҫд»ЈеҢ–дәӢжҘӯгӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒ»гҒӢйҮңеұұеёӮпјҲгғ—гӮөгғіпјүгҒ®жҠ—з”ҹеүӨе·Ҙе ҙж”ҜжҸҙгҖҒд»Ғе·қеёӮпјҲгӮӨгғігғҒгғ§гғіпјүгҒ®гӮөгғғгӮ«гғјз«¶жҠҖе ҙж”№иЈңдҝ®ж”ҜжҸҙгҒӘгҒ©гҖҒеҲҶйҮҺгҒҜе®ҹгҒ«еӨҡж§ҳгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгӮ’еҚ—еҢ—еҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰдҪңгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒ§гҖҒеҢ—гҒ®дҪҸж°‘гҒҢйҹ“еӣҪгҒ«иӮҜе®ҡзҡ„гҒӘгғһгӮӨгғігғүгӮ’жҢҒгҒӨгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҜеҪ“然гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгӮҰгӮ©гғіиӯ°е“ЎгҒ®иҰӢи§ЈгҒ гҖӮ гҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸеҚ—гҒ®дҪҸж°‘гҒ®еҢ—гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиӘҚиӯҳгӮ’гӮӮеӨүгҒҲгҒҹгҖӮ гғӣгғідәӢжҘӯеұҖй•·гҒҜиҮӘжІ»дҪ“гҒ®еҜҫеҢ—ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгҒҜең°ж–№гҒ®ж°‘й–“еӣЈдҪ“гҒЁдёҖдҪ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еӣЈдҪ“гҒ®жҲҗй•·гғ»зҷәеұ•гҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеҜ„дёҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’еј·иӘҝгҒ—гҒҹгҖӮ ең°ж–№ж°‘й–“еӣЈдҪ“гҒҜиіҮжәҗиӘҝйҒ”иғҪеҠӣгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйҷҗз•ҢгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰиҮӘжІ»дҪ“гҒҢд№—гӮҠеҮәгҒ•гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠзӢ¬иҮӘгҒ®еҜҫеҢ—ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжҺЁйҖІгҒҜзӣёеҪ“еӣ°йӣЈгҒӘгҒҹгӮҒгҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒЁдёҖз·’гҒ«еӢ•гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ гҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®еҜҫеҢ—дәӢжҘӯгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§ең°ж–№гҒ®ж°‘й–“еӣЈдҪ“гҒҢжҲҗй•·гғ»зҷәеұ•гҒ—е§ӢгӮҒгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒҫгҒҹең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®еҚ—еҢ—еҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж”ҜжҢҒдё–и«–гҒ®еҪўжҲҗгҒ«иӮҜе®ҡзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—дёҠжҳҮдҪңз”ЁгӮ’гҒ—гҒҹгҖӮеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰиҮӘжІ»дҪ“гғ¬гғҷгғ«гҒ®еҚ—еҢ—еҚ”еҠӣгҒҜзөұдёҖе•ҸйЎҢгӮ’дёӯеӨ®ж”ҝеәңгғ¬гғҷгғ«гҒ®йҒ гҒ„гҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҒҰиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹең°еҹҹзӨҫдјҡгҒ«е…·дҪ“зҡ„гҒӘеҸӮеҠ гҒ®еҘ‘ж©ҹгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҖҒең°ж–№гғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®зөұдёҖеҜҫеҝңеҠӣйҮҸгҒ®ж§ӢзҜүгҒ«еҜ„дёҺгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

---------------------------------------

ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“дәӢжҘӯгҒ®е®ҹж…Ӣ

еҚ—еҢ—дәӨжөҒгҒ®з¬¬дёҖжӯ©гӮ’иёҸгҒҝеҮәгҒ—гҒҹ12е№ҙеүҚгҒ«еҫҢйҖҖ

д»Ҡе№ҙ12е„„гӮҰгӮ©гғіеҹ·иЎҢгҒ®гҒҝ

ж–ҮеҢ–гғ»иҫІжҘӯгҒ«еҒҸйҮҚ

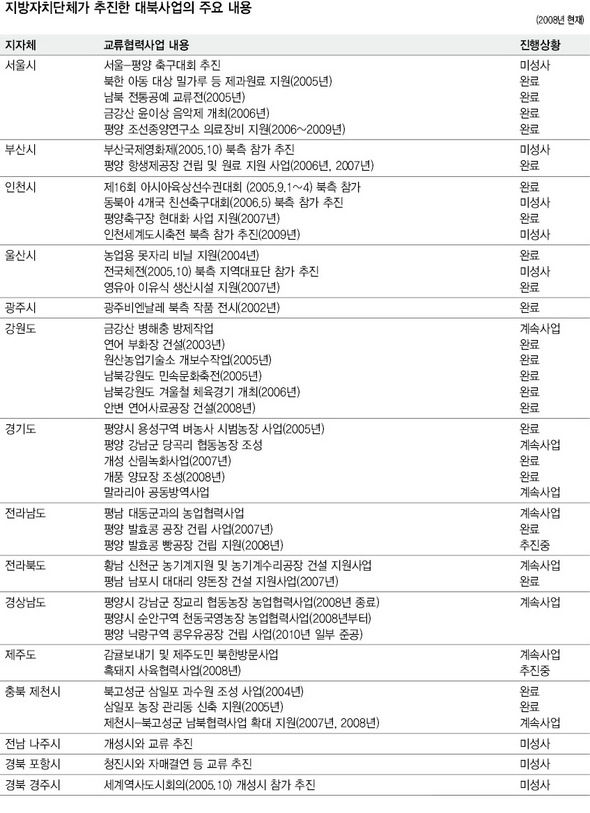

1999е№ҙгҒ«е§ӢгҒҫгҒЈгҒҹең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гғ¬гғҷгғ«гҒ®еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®12е№ҙй–“гҖҒдёӯеӨ®ж”ҝеәңгғ»ж°‘й–“еӣЈдҪ“гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘдёҖгҒӨгҒ®и»ёгӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гӮӨгғ»гғҹгғ§гғігғҗгӮҜж”ҝеәңгҒ«гҒӘгӮҠеҚ—еҢ—й–ўдҝӮгҒ®жӮӘеҢ–гҒҜгҖҒдҫӢеӨ–гҒӘгҒҸгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®й ҳеҹҹгҒ«еҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҹгҖӮ зҸҫеңЁең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒҜгҖҒиҚүеүөжңҹгӮҲгӮҠдҪҺгҒ„ж°ҙжә–гҒ«йҖҖиЎҢгҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ гҖӮ

ж°‘дё»е…ҡгӮҰгӮ©гғігғ»гғҳгғЁгғіиӯ°е“Ўе®ӨгҒҢзөұдёҖйғЁгҒ«иҰҒи«ӢгҒ—гҒҰеҸ—гҒ‘еҸ–гҒЈгҒҹең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®дәӨжөҒеҚ”еҠӣзҸҫжіҒгӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҒҹиіҮж–ҷгӮ’иҰӢгӮҢгҒ°гҖҒ2000е№ҙгҒ«16гҒ®ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®еҚ—еҢ—дәӨжөҒеҚ”еҠӣгҒҜ17е„„гӮҰгӮ©гғіиҰҸжЁЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ第1次еҚ—еҢ—йҰ–и„ідјҡи«Үд»ҘеҫҢгҒ“гӮҢгҒҜзқҖе®ҹгҒ«еў—гҒҲгҖҒгғҺгғ»гғ гғ’гғ§гғіж”ҝеәңгӮ’зөҢгҒҰ2007е№ҙгҒ«гҒҜ157е„„гӮҰгӮ©гғіж°ҙжә–гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ гӮҸгҒҡгҒӢ7е№ҙй–“гҒ«9еҖҚгӮӮеў—еҠ гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

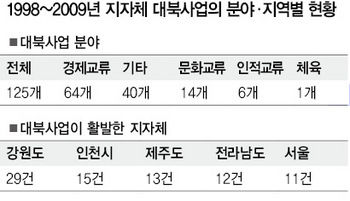

гғҒгғігғ»гғ’гӮ°гӮЎгғіж•ҷжҺҲ(д»ҒжёҲпјҲгӮӨгғігӮёгӮ§пјүеӨ§еӯҰзөұдёҖеӯҰйғЁ)гҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®дәӨжөҒеҚ”еҠӣдәӢжҘӯгҒҜеӨ§йғЁеҲҶгҒҢж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜзӨҫдјҡгғ»ж–ҮеҢ–дәӨжөҒдәӢжҘӯгҒ®жҖ§ж јгӮ’еёҜгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒиҫІжҘӯеҲҶйҮҺгҒЁй–ўйҖЈгҒ—гҒҹдәӢжҘӯжҜ”зҺҮгҒҢй«ҳгҒ„гҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜиҫІжҘӯеҲҶйҮҺгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҢ—еҒҙгҒ®й«ҳгҒ„й–ўеҝғгӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮҲгҒҶгҒҢгҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®еҜҫеҢ—ж”ҜжҸҙгҒҢз·ҠжҖҘж•‘иӯ·жҖ§ж”ҜжҸҙгҒӢгӮүжҢҒз¶ҡзҡ„гҒӘй–ӢзҷәеҚ”еҠӣж”ҜжҸҙгҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҖҒйЈҹзі§ж”ҜжҸҙгҒ®дәәйҒ“зҡ„еҒҙйқўгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰиҫІжҘӯеҲҶйҮҺгҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒЁгӮӮиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮҲгҒҶгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®дәӢжҘӯгӮӮгӮ„гҒҜгӮҠгҖҒең°еҹҹзҡ„гҒ«е№іеЈҢпјҲгғ”гғ§гғігғӨгғіпјүгҒЁгҒқгҒ®иҝ‘йҡЈгҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒе•ҸйЎҢзӮ№гҒЁгҒ—гҒҰжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜеҢ—еҒҙгҒ®ж”ҝзӯ–зҡ„гӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігӮ’и¶ҠгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒж…ҲжұҹйҒ“пјҲгғҒгғЈгӮ¬гғігғүпјүгғ»дёЎжұҹйҒ“пјҲгғӨгғігӮ¬гғігғүпјүгғ»е’ёйҸЎйҒ“пјҲгғҸгғ гӮ®гғ§гғігғүпјүгҒӘгҒ©еҢ—жңқй®®жқұеҢ—йғЁең°еҹҹгҒЁгҒ®дәӨжөҒгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҚ—еҒҙгҒ®й–ўеҝғдёҚи¶ігӮӮдёҖгҒӨгҒ®еҺҹеӣ гҒ§гҒӮгӮҠеҫ—гӮӢгҒЁгғҒгғіж•ҷжҺҲгҒҜеҲҶжһҗгҒ—гҒҹгҖӮ

еҺҹж–Ү: https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/497041.html иЁіA.K