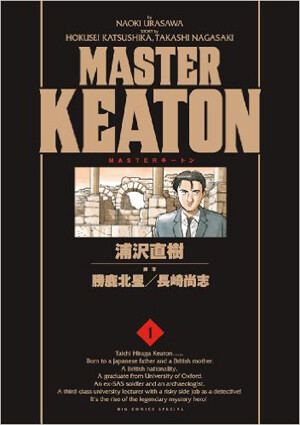

[コラム]イ・ソンギュンさんの死に、漫画『MASTERキートン』を取り上げた理由

1980~90年代の日本の漫画はよく「広範囲な取材をもとに作り出された深さと面白さ」、「子どもだけでなく大人が読んでも面白い、レベルの高い漫画」などと評される。これにふさわしい漫画を挙げるとしたら、欠かせない作品が「MASTERキートン」だ。第6巻の4、5話で扱われる事件は英国とアイルランド共和国軍(IRA)の対立だ。この話はIRAに希望をかけた北アイルランドの人々と、彼らを弾圧した英国になぞらえ、それぞれ「偽りの三色旗」と「偽りのユニオンジャック」と題されている。

IRAの元闘士が真昼に路上で殺される。英国メディアは、ピアノ教師で爆弾専門家の女性「ジェニファー・オコーナー」が10年の服役後に出所後すぐに再びテロ活動を始めて死んだ状況とみなし、「テロリストが射殺された」と一斉に報道した。

サンデーサン紙の局長デニス・ヒューズは、後輩記者たちが入手した血まみれの写真ではなく、オコーナーの最も美しかった写真を載せるよう指示し、自ら取材に出る。英国特殊部隊(SAS)出身の保険調査員である主人公キートンの助けを借りて調査を続けていたヒューズは、難航の中、オコーナーを殺した殺人犯に殺されそうになる危機に遭いながらも、ついに、オコーナーが死ぬ間際に持っていたのが爆弾の起爆剤ではなく、飼っていた猫の特定の音に反応して作動する装置だったことを明らかにし、オコーナーの潔白を報道する。

重要なのはその次。スクープ後、オコーナーの母親がヒューズを訪ねてきて平和を望んだ娘の遺志と共に「復讐をやめて、同じテーブルで話し合えば分かりあえる」というメッセージを伝える。母親がこのスクープをヒューズだけに渡した理由、それは、すべての新聞が凄惨な遺体写真を載せた時、サンデーサン紙だけは娘の生前の美しい写真を載せたからだった。

久しぶりにこの漫画を取り上げた理由は、最近亡くなった故イ・ソンギュン氏をめぐる状況が、オコーナーを扱ったメディアや世論の姿とそっくり重なったためだ。イ氏が犯したかどうかさえ確認されず、確定していない罪状がむやみに流れ、大多数のメディアはこれを検証もせずまき散らし、世論はこれを無批判的に消費した。過ちがあればそれに相応する罰を受ければ良いはずだが、イ・ソンギュン氏がさらされたのは明らかに法の外の私刑だった。

抗弁し弁明する機会も、本当に罪があるならそれに相応する罰を受ける余地もなくなった。そのとき照明が当てられるべきだった時事的事案は、すでに関心の外に押し出されて久しい。残ったのは「イ・ソンギュンをとにかく破廉恥な人物に仕立て上げたかった」者たちの欲望だ。大衆はいくらでも意図通りに動くという「確信」がある以上、黒い欲望は次に蹴散らす誰かを作り出す準備ができている。われわれのメディアもサンデーサン紙のヒューズのように、その意図に振り回されない態度を持たなければならないのだが、現実は「われわれはガーディアンのような品格のある一流新聞じゃない! スキャンダルだ!」と言ってヒューズを責め立てたサンデーサン紙の取締役のようなメディアばかりがうようよしている。

しかも韓国では、「韓国トップの新聞」を自任するメディアが、家族が非公開を望んだ遺書を独占報道だとしてばらまいておいて、その内容を疑うような声を受け、ようやく削除した。しかし、特定のメディアだけの問題だろうか。消費する人がいるからこそ流通するのだ。故人の冥福を祈りたい。

ソ・チャンフィ | 漫画コラムニスト (お問い合わせ japan@hani.co.kr)

訳C.M