中国の中流階級、4億人に急増したが…なぜ民主主義の声は高まらないのか

「歴史的飛躍」と共に成長した中流階級

「経済発展=民主化」の公式、中国では例外

「中流階級の成長は国家に全面的に依存したため」

成長鈍化、貿易戦争など不安の中

恩恵を失えば政治改革を要求する可能性も

「中華民族は奮起し、豊かになり、強大になった」

昨年5月4日、中国の習近平国家主席が「カール・マルクス生誕200周年大会」で言及した「3大歴史的飛躍」だ。国慶節を控え、次々と打ち出される各種の記者会見で、決まって“スローガン”のように登場する。

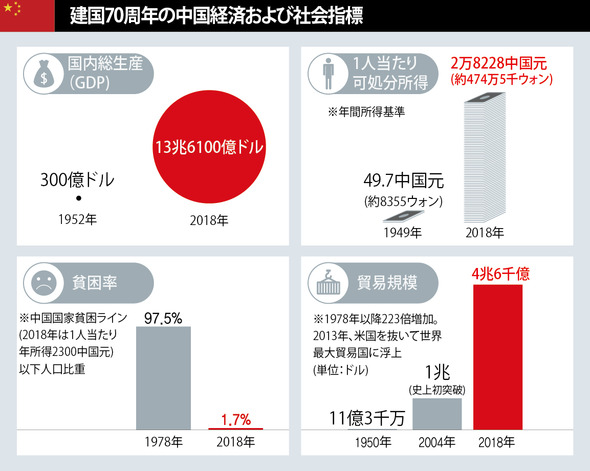

今月1日、建国70周年を迎える中国の今日は数値が物語る。1952年には300億ドルにすぎなかった国内総生産(GDP)は、2018年末には13兆6100億ドルとなり、450倍以上に爆発的に増えた。1950年には11億3千万ドルだった貿易規模は、昨年末4兆6千億ドルを記録した。これに支えられ、1970年代までは通貨不足国だった中国だが、昨年末に保有した通貨は3兆700億ドルを記録し、13年連続で世界1位となった。「歴史的飛躍」は、決して空言ではない。

この40年余りの改革・開放が今日の中国をつくったとすれば、最大の恩恵を受けた人々はいわゆる「運のいい世代」と呼ばれる1970~90年代生まれだ。中国経済が超高速疾走した時期に成長期を送った彼らは、教育を終えた後、良質の雇用を難なく得ることができた。所得水準が高まり、生活の質も変わった。多くは大都市に住み、専門職や管理職として働き、マンションや外車を購入し、定期的に海外旅行に出かける。世界最大規模を誇る中国の中流階級の主力だ。

中国の中流階級人口(約1億900万人)が米国の水準(約9200万人)を超えたと、多国籍投資銀行クレディスイスが指摘したのがすでに2015年のことだ。中国国家統計局は1月、中流階級人口が1億4千万世帯(約4億人)にのぼると発表している。中流階級の基準をめぐり論争の余地はあるが、中国の中流階級の購買力と消費水準が西欧に匹敵したという点には異見が少ない。

西欧における中流階級の成長は政治的覚醒につながった。「中流階級なしには民主主義もない」という言葉が出たのもこのためだ。しかし、中国は例外だ。1980年代末、ソ連を筆頭に現実社会主義圏が崩壊したにもかかわらず、中国共産党は依然として強力な統治の基盤を維持している。1989年6月の天安門民主化運動鎮圧後には、政治改革を要求する内部の声も静まった。経済分野の改革・開放が政治分野に広がっていない。

こうした現象について、米国ジェームズ・マディソン大学のチェン・ジエ教授は「中国の中流階級の保守的な態度には理由がある」と指摘する。チェン教授は「民主主義なき中国の中流階級」という本で「1990年代に姿を現した中国の中流階級は、今まで成長と生存を共産党が主導する国家体制にほぼ全面的に頼ってきた。このため、彼らが最も恐れるのは民主主義的政治変化だ」と指摘した。「政治変化は、必然的に共産党主導の国家体制に変化を招き、したがって自分たちが享受する生活の質が脅かされる」ということだ。

西欧に留学中の中流階級家庭出身の中国人学生たちも、政治的自由と民主主義の拡大よりも、社会・経済的安定をずっと上位の価値と考えている。米パデュー大学が中国人留学生・訪問学者1千人あまりを対象に実施し、昨年10月に発表した世論調査の結果、回答者の48%が「中国の現政治体制が中国に合っている」と答えた。回答者3人のうち1人は「個人の自由より社会的安定の方が重要だ」という反応を見せた。

中国共産党が6月に出した「党内統計公報」によると、昨年末、共産党員は前年比103万人増えた9059万4千人に上る。党員の半分ほどが専門大学卒業以上の高学歴者で、農牧漁民(28.08%)と労働者(7.19%)に比べ、専門職(15.46%)と管理職(10.81%)の党員も少なくない。特に30歳以下の党員が全体の14.06%に止まった反面、退職者の割合は20.03%に上る。中国共産党も高学歴、高年齢層を中心とした「中流階級」政党になりつつあるという意味だ。

中国の中流階級の「心変わり」の可能性はないのだろうか。中国の経済成長が鈍化する中、米中貿易戦争は火を噴いている。活況だった不動産市場も低迷している状態で、人民元安も中流階級の不安を増幅させている。チェン・ジエ教授は「これまで国家主導の経済体制下で享受してきた恩恵がなくなる危機だと判断すれば、中国の中流階級が積極的な政治改革を要求する可能性がある」と見通した。

訳C.M