モンゴル、日本など東アジアの覇権国の基地として使われた済州島

米国の戦略的拠点として利用され、中国を刺激し緊張を高める恐れも

イ・セヨン

済州カンジョンの海岸を漂う一触即発の緊張感の裏で、強行しようとする側と阻止しようとする側の論理が熾烈に対決している。「国家の安全保障と地域経済の活性化のために必ず済州基地を完成しなければならない」、海軍基地を推進する側の主張だ。「米国海軍の対中国の前哨基地となって、軍事的緊張を高めるだけだ」、阻止しようとする側の反論だ。言葉と言葉はずっと平行線を辿ってきた。4年目だ。

▲昨年7月、東海で行われた韓米合同海上訓練で、米空母ジョージワシントンと韓国輸送艦独島艦などの海軍艦艇が隊列をなしている。

モンゴルの国立牧場、日本の不沈空母

海軍基地建設の賛成側、反対側ともに、済州の地政学的重要性を否定しない。済州は韓半島だけでなく、中国大陸と日本列島のどこにもアクセスが容易な海上要衝だ。我が国の輸出入貨物取扱量の99%が通過する南方海路の玄関口でもある。海軍は、済州島の地政学的価値を挙げ基地の建設が必要だと主張する。基地建設に反対する側は、まさにその地政学的重要性のため軍事基地はだめだという。

注意すべき点は済州の軍事的価値を積極的に活用したのは、歴史的に見ると、我々ではなく、当時の東アジアの覇権国だったという点だ。始まりは13世紀のモンゴルだった。彼らは高麗を服属させ、三別抄の残党を討伐し、済州を制圧した。済州市郷土文化百科は記録する。「済州三別抄の軍事活動は、元宗14年(1273)、高麗・元連合軍によって討伐されており、以降、済州は元の直轄領となった。元は、南宋と日本征伐のためのの前哨・兵站基地として済州を活用する一方で、馬牧場を直営し、元帝国の14の国立牧場の一つとして育てるなど、物質的な収奪に焦点を当て、耽羅の経営に積極的に乗り出した」

20世紀には、韓半島を占領した日本が済州島の軍事要塞化を推進した。日本は1930年代に本格的な大陸侵略に乗り出し、済州摹瑟浦の空軍基地を造った。当時、彼らは、済州を不沈空母と呼んだ。済州から飛行機で飛べば、給油を気にせず、中国の上海や南京を爆撃することができたからだ。現在、米国が台湾を、中国を牽制する不沈空母としているのもこれと同じ理屈だ。太平洋戦争が大詰めに入った1944年には決号作戦という名の日本の本土防衛作戦を立て、済州に7万5000人の兵力を駐留させ、島全体を要塞化した。日本本土攻略を狙う米国が台湾から済州島を経て九州北部につながる南方ルートを利用するだろうと予想したからだ。

済州海軍基地が中国を圧迫し、米国の戦略拠点として活用されうるという憂慮が出てくるのも、こうした歴史の記憶からだ。海軍はもちろん、これを否定する。しかし、済州に基地ができると、韓米相互防衛条約の駐屯軍地位協定(SOFA)と戦略的柔軟性合意によって、韓国の軍事基地に対して原則的使用権を持っている米国が、中国本土や台湾海峡に近く規模も大きいこの基地を使用する誘惑にかられるだろう、というのが市民団体による見通しだ。この問題は、現在の済州海軍基地の賛否をめぐる論争で、最も尖鋭な争点でもある。

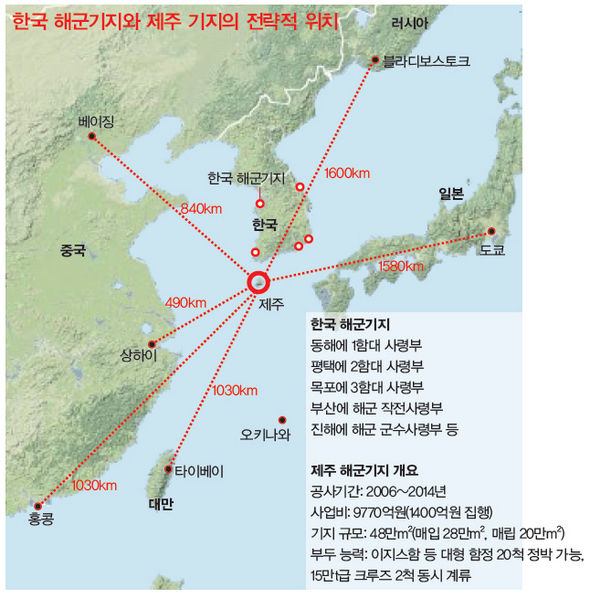

▲韓国の海軍基地と済州基地の戦略的位置

市民団体は、済州の基地が建設される場合、結果的に米国の海洋覇権のための軍事的足場として使用されるほかないと考える。このような判断は済州が南シナ海~東シナ海~尖閣諸島~台湾海峡~西海[黄海]につながる米中「対立の海」の軸線上に位置している事実と無関係ではない。済州に基地が建設されれば、米国の戦略艦隊が頻繁に往来することは避けられない、という論理だ。韓国海軍は米軍艦の利用可能性を否定しない。キム・グァンジン国防長官は、7月20日、「米国が済州海軍基地に来られるのであれば来るだろうが、アメリカの空母が済州海軍基地に入ることを考えたことはない」とし、米軍の利用可能性を間接的に認めた。

海軍と国防部はこのような市民団体の懸念をとんでもない憶測だと一蹴する。済州基地の建設事業には、米軍のための予算が全く策定されていないのみならず、米軍のための入出港基地は釜山と鎮海に既に用意されているため、米軍としては済州基地に大きな魅力を感じる理由がないという。また、済州島に海軍基地を造ることは、米国の軍事的依存度を減らそうとする努力であって、米国のための努力ではないと強調する。

返還される沖縄基地の代替?

しかし、市民団体は「アジアに追加で寄港地を増やしていくつもりだ」と、6月4日にロバート・ゲイツ米国防長官(当時)が発言したことに注目する。済州の6隻の駆逐艦と潜水艦、空母停泊まで可能な戦略基地ができれば、米軍の最も魅力的な寄港先になるほかないという。米国が台湾から330海里離れた日本の沖縄に基地を確保しているため、560海里も離れた済州基地を利用する理由はないという海軍側の主張も、市民団体は根拠薄弱だと考える。沖縄の基地は、3000トン以上の船舶を停泊させることができず、これも2005年10月、米軍再配置の合意に基づいて、日本に返すことになっている状況を考慮しなければならないという。

済州基地をめぐるもう一つの争点は、中国を狙った米国のミサイル防衛体制(MD)と結びついている。市民団体は、済州基地が中国の弾道弾ミサイルを迎撃するためのMD海上基地として活用される可能性を憂慮している。しかし、海軍は、韓国政府が米日のMDシステムに編入する何らかの意思決定を下したことはないという点を挙げ、その可能性を否定する。済州基地に停泊する韓国軍のイージス駆逐艦にはミサイル迎撃能力がないという点もMD編入不可能論を裏付ける根拠として提示する。

問題は、済州基地に弾道弾迎撃能力を備えた米軍のイージス艦が停泊している状況だ。鄭旭湜(チョン・ウクシク)平和ネットワーク代表は6月の5野党海軍基地真相調査団の公聴会で、「韓国海軍が独自にイージス艦にSM3ミサイルを装着し、沖縄やグアムに向かうミサイルを迎撃するというシナリオは、可能性は低い」と言いながらも、「米海軍が済州海軍基地をABMD(イージス弾道ミサイル防衛システム)の中間基地として活用して、韓国海軍が米国のMD作戦に情報提供など、共同歩調を合わせていく可能性がある」と主張した。鄭代表はその根拠として、米国が海軍力の60%をアジア太平洋地域に集中させる計画を立て、空母戦団の迅速対応体制に再編し、MDの中核をイージス艦にSM3系列のミサイルを装着するABMDとしている点を挙げる。

明白な脅威を見出すのは難しく

海軍が提示した済州基地の軍事的実効性も、意見が対立する部分である。海軍は、南方海域の海上交通路を保護し、豊富な海底資源を確保するには、済州の基地が必要だという態度だ。中国や日本との海洋紛争が発生した場合、地政学的な位置などを考慮すると、済州ほど最適な場所を見つけるのは難しいというが、その根拠は、紛争発生時の作戦反応時間である。我々が実効支配している離於島[蘇岩礁]で紛争が起こり韓国の艦艇が出動する場合、481km離れた釜山基地からは21時間がかかるが、174km離れた済州からは8時間で艦艇を派遣することができ、中国の上海(327km、14時間)や日本の佐世保(337km、15時間)に比べてはるかに有利だという論理だ。

市民団体は、離於島のために中国との武力衝突が起こりうるという発想自体が、北東アジアの軍事的力関係を見たときに過度な軍事主義的仮定であると指摘する。たとえ武力紛争が発生しても、韓国の軍艦が数時間遅れて到着したといって決定的に不利な理由とならないばかりか、航空戦力の射程距離が数百kmに及ぶ対艦誘導弾を保有する状況で、100km前後の距離差は、軍事的に大きな意味を持ちにくいという。

先日、専門家の意見検討と済州の現地調査を終えた5野党の真相調査団が、南方海路や海底資源の確保のために済州基地が必要だという海軍の主張は説得力が乏しいという暫定結論を下した。現在、この海域に軍が出なければならないほど明白な脅威を見つけることは難しく、海軍の言う潜在的な脅威(中・日の海軍力)もまた、済州基地が存在するからといって克服できるとは考えにくいという理由からだ。調査団関係者は「石油の輸送路が封鎖される最悪の状況は、国際政治を少しでも理解していれば、現実性が希薄であり、そのような状況が来たとしても私たちの力だけでは克服が不可能だ」とし「このため、海軍基地の存在自体は、このような状況を打開するための大きな変数になるのは難しい」と話した。

海軍は、済州基地が必要な理由の一つに挙げているマラッカ海峡の海賊行為についても、調査団は、隣接する国が安定化され、出没回数が減っており、海賊が活動するとしても、これを我々の海軍力で一つ一つ制圧しようとするのは現実的に不可能なばかりか外交的な問題ばかり起こしうると懸念している。実際、2000年の262件でピークに達していたアジアでの海賊行為は、122件(2005年)→80件(2007年)→69件(2009年)と顕著な減少傾向にある。

脇腹への匕首で中国を刺激

市民団体が懸念するのは、済州基地が中国を刺激し域内の緊張をむしろ高める点だ。このような懸念は、海軍が自ら招いた側面もある。基地建設の必要性を強調するために、中国が離於島の領有権を主張していることや海軍力を増強している状況を挙げ、中国を「潜在的脅威」と指摘したからだ。もちろん、政府と軍は済州基地の建設は最小限の防衛手段であり、周辺国(中国)を刺激したり、圧倒するものではないという。しかし、済州が域内の覇権諸国(モンゴル、日本)により、中国本土を攻略するための海上拠点として活用された歴史の先例と世界のどこの軍事同盟よりも粘着性がある韓米、米日同盟の存在を思い起こせば、中国が済州基地を脇腹への匕首と認識するのも無理はない。我々の軍事的措置は、特定の国への脅威と圧迫になるかどうかは、私たちの意図ではなく、相手国の認識と判断に左右されるからだ。

賛否両陣営の主張の是非を正確に計るのは容易ではない。一定水準の軍事知識と国際政治学的慧眼も必要である。重要なのは決断の時期が一日一日近づいているという点だ。

イ・セヨン記者 monad@hani.co.kr