[表紙の話] 生命OTL-貧困と死の二重螺旋(10374字)

キム・ギテ

文を載せる順序

①5貧民の臨終

②死を待つ人々

③集中治療室で会った外傷患者たち

④応急室に隠れている差別

⑤住む所により異なる死亡率

⑥学歴・所得によって分かれた2人の男の健康

⑦まんべんなく健康に生きる道

‘裕福ならば健康だ。’ 長年の信頼だ。 あえて説明しなくとも直観的に理解できる。 これを立証できる根拠は、もしかしたら、山のように積もっている。 ‘生命OTL-貧困と死の二重螺旋’ 7回は、この命題にクエスチョンマークをつけてみる。 果たして裕福ならば健康だろうか?この命題が真実であるためにはいくつかの条件が必要だ。 あるいは、条件によってはこの命題は真実ではない。 富と健康の間の微妙な関数関係を把握するため、遠く英国ノッティンガム大学の2009年の研究結果を私たちの社会に初めて紹介する。 研究結果は、健康不平等の下り坂をすべり落ちる私たちの社会に鳴り響く警鐘だった。 続く記事では去る6回にわたる話を締めくくり一代にわたり私たちが一回ずつ出あうことになる健康不平等の隠された ‘地雷’ を一回ずつギュウギュウと踏んでみた。 _編集者

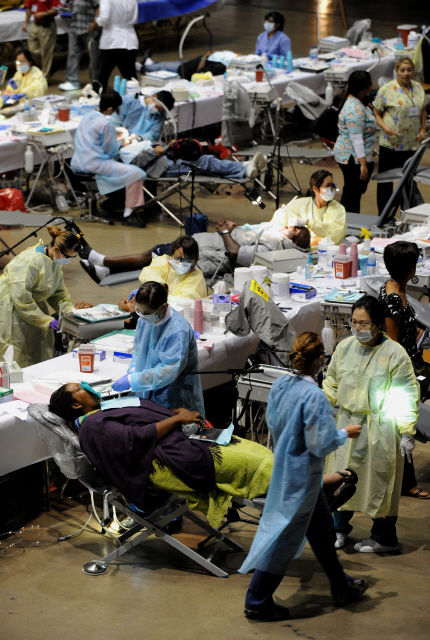

←2009年8月、米国のある医療機関で用意した医療奉仕行事で米国住民たちが治療を受けている。REUTERS

‘水準測量器’ という道具がある。 建設現場で使われるものだ。 建物を1階積み上げる度に構造物や底の水平度を測定する道具だ。 原理は簡単だ。 道具に含まれた液体の中の気泡が水平な場所では中心に集まるように作ってあり、工事現場で常に構造物の上に置き底が水平であるか否かを確認できるようにする。 水準測量器のような道具が故障すれば、建物の均衡は崩れる。 均衡を失った建物は構造的危険に直面することになる。 ややもすれば一生懸命に作ったビルディングが崩れ落ちることもある。

社会力学の世界的権威者であるリチャード ウィルキンスン英国ノッティンガム大学教授が2009年に新しい本を出した。我が国ではまだ翻訳されていないこの本は、見慣れない建設現場の道具からにその題名を取ってきた。 <水準測量器:さらに平等な社会はなぜさらに元気なのか>(Spirit Level:Why Greater Equality Makes Societies Stronger)は世界各国の所得分布と健康水準の関数関係を研究した。彼は各国の所得と健康指標に ‘水準測量器’ を当ててみて、私たちの通念を覆す研究結果を出した。 彼の話は全世界国家の所得と寿命を描き出した表一つから始まる。

1人当り国民所得が最も高い米国の期待寿命は77.3才だ。 コスタリカより少ない。

1人当り国民所得は5倍近く多いが、人生の長さは反対に短い。

所得5倍の米国がコスタリカより寿命は短い

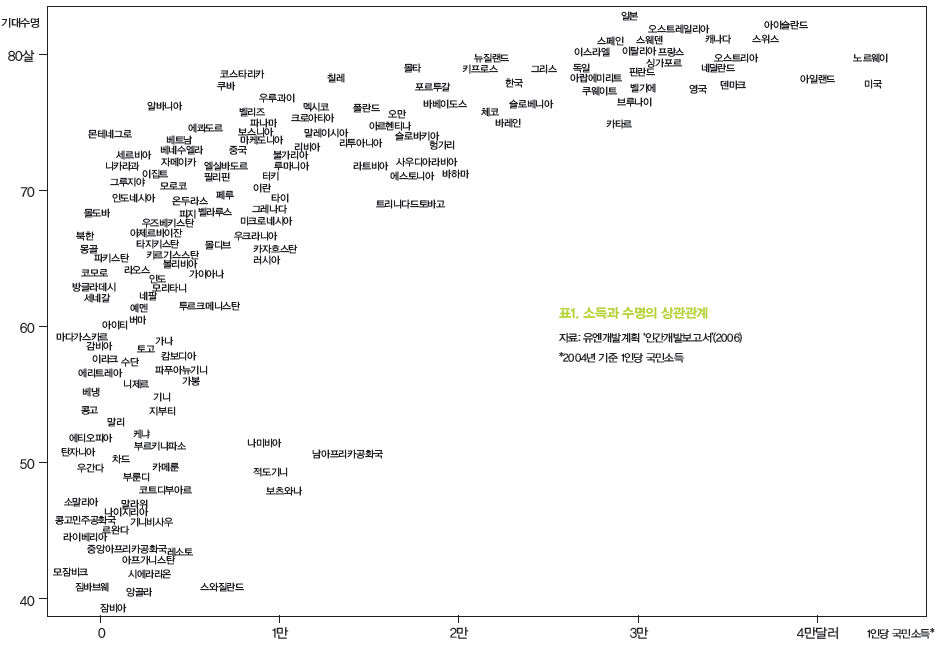

あたかも火山から垂直に溢れでる溶岩のようだ。 <表1>を見れば、所得と期待寿命の関係はそれほど劇的だ。1人当り国民所得が1万ドルを下回る ‘貧しい国’ では所得が一目盛り増えると寿命は2倍に伸びた。これらの国々の底辺にはアフリカの貧困国ザンビアがある。 ザンビアは1人当り国民所得が購買力指数基準で943ドルだ。 世界最貧国の一つだ。 ザンビアで熱い夏を40回以上迎える人は多くない。 平均寿命がせいぜい37.4才だ。 所得が1万ドルに至らない国家集団の中でザンビアの対称点には中米のコスタリカがある。 1人当り国民所得が9千ドルを少し越える。 コスタリカの平均寿命は78.1才だ。 ザンビアから大西洋を渡り、所得が約8千ドル増加する間に寿命は何と40才以上も増えた。表を見れば、両国の間に100ヶ余りの国々が上になったり下になったりしながら長く立ち並んだ。 あたかも全てが並んで列をつくり ‘所得が増えれば寿命が増える’ という見慣れた通念を一斉に叫んでいるかのようだ。

←社会の所得不平等と健康水準の相関関係を分析したウィルキンスン教授の本<水準測量器 : より平等な社会はなぜ、より元気なのか>の表紙

視線を右側に少し移せば、まばらに集まっているもう一つの集団がある。 国民所得が2万ドルを越える金持ちの国々だ。この集団にくれば貧しい国で通じた常識は崩れる。所得と寿命の比例関係はこわれている。 ひとまず先進国グループに属する23ヶ国の分布を拡大してみた(表2参照)。 1人当り国民所得が最も高い米国の期待寿命は77.3才だ。コスタリカより低い。 カリブ海を過ぎ米国に来れば1人当り国民所得が5倍近く増えたが、人生の長さは反対に短くなった。 ゴチャゴチャと散在している国家らの座標はいかなる一般化をも拒否した。 世界最長寿国である日本も、国民所得基準では名刺を出しにくい。 1人当り国民所得が3万ドルに至らなかった。

これをどのように解説しなければならないのだろうか? ウィルキンスン博士の解説は次の通りだ。 “国々の所得が増え生活水準が上がるほど、経済成長と期待余命の関係は薄れる。 そして(国民所得が2万ドルをすぎれば) その関係は消え失せる。裕福な国で所得が増加することは期待余命には何の助けにもならない。”

この解釈が尋常でない理由は ‘経済成長=厚生増加’ という人間の歴史以後の等式を打ち倒すためだ。生活の質をリードして進歩を産んだ ‘経済成長’ という機関車はその機能を止めた。少なくとも1人当り国民所得2万ドル以上の先進国では新たな常識が作られていた。 ウィルキンスン博士は次の通り診断した。 “私たちは人間の暮らしの質を高めるために何をしなければならないかという質問に対して新しい答を与えなければならない人類史上 最初の世代だ。”

所得分配 公平な日本の平均寿命が最長

←表1. 所得と寿命の相関関係(※クリックすればさらに大きく見ることができます。)

その新しい答として何があるだろうか? ウィルキンスン博士が本で追求したのも人類が直面した質問に対する応答だ。まず答に触れる前に、彼は<表2>の基準を少し修正してみた。 まず ‘x軸’ の尺度の所得指標を ‘不平等指標’ に変えた。 不平等指標は下位20%の所得に比べた上位20%の所得水準の ‘5分委倍率’ で表示した。 1人当り所得順に列をつくった23ヶの先進国は再びまばらに集まった。最も先頭にはシンガポールが出てきた。 両極化が最も激しいシンガポールでは上位20%が下位20%より9.7倍も多く稼ぐ。最も最後には日本がきた。 最上・最下位の所得格差が3.40倍であり最も少なかった。 この数値をx軸に入れ、表を描けば全く新しい分布が描かれる(表3参照)。

所得分配が最も公平な日本の寿命が最も長いので、最も左上に置かれ、所得分配が4番目に平等なスウェーデンの寿命がその次に置かれた。 寿命が最も短い国は所得格差が3番目に大きいポルトガルだった。 国別分布を見れば、不平等水準と寿命は統計的に有意に反比例した。 所得では見られなかった ‘法則’ が不平等を通じれば嘘のように明らかになった。 ‘不公平ならば長くは生きられない’ ひっくり返せば ‘平等ならば長く生きる’ が結論だ。

偶然の一致ではないだろうか? 著者は米国の50州に対しても同じ研究をしてみた。 所得と寿命の関係は相変らず見られなかった。 しかし所得不平等と寿命は反比例した。ある社会や国家の全般的な所得水準ではなく、内部構成員間の不平等水準が平均寿命を左右した。

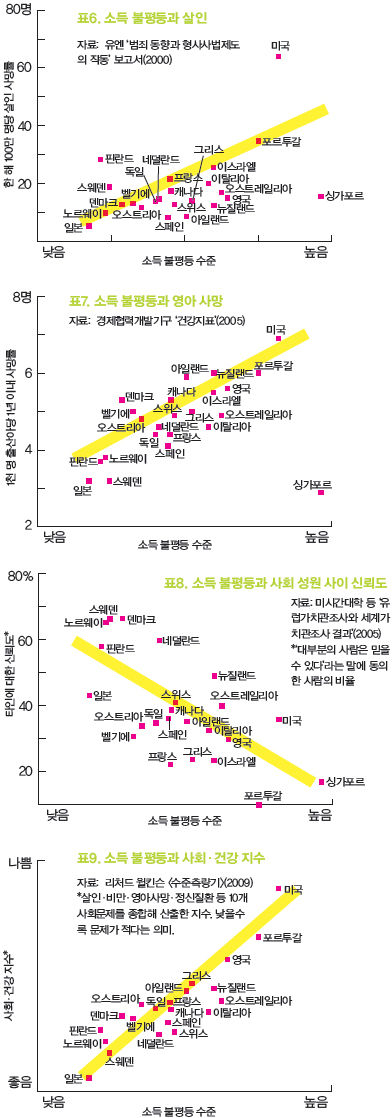

いったい ‘不平等’ がどんな役割を果たしたのか? 著者は不平等が社会および個人の健康に及ぼす影響を調べるために、不平等と社会問題の相関関係を分析した。そのために10ヶの社会・健康問題を選び出した。これらは△他人に対する信頼水準△精神疾患△平均寿命と嬰児死亡率△肥満率△15才学生学業達成度△10代妊娠比率△殺人率△刑務所収監人口比率△階層間の流動性 などだった。 国際的に比較が可能であり、社会の健全性を計ることのできる指標らだった。 個人の寿命と健康に直間接的に影響を及ぼす要因でもあった。

不平等は肥満を招き子供を殺す

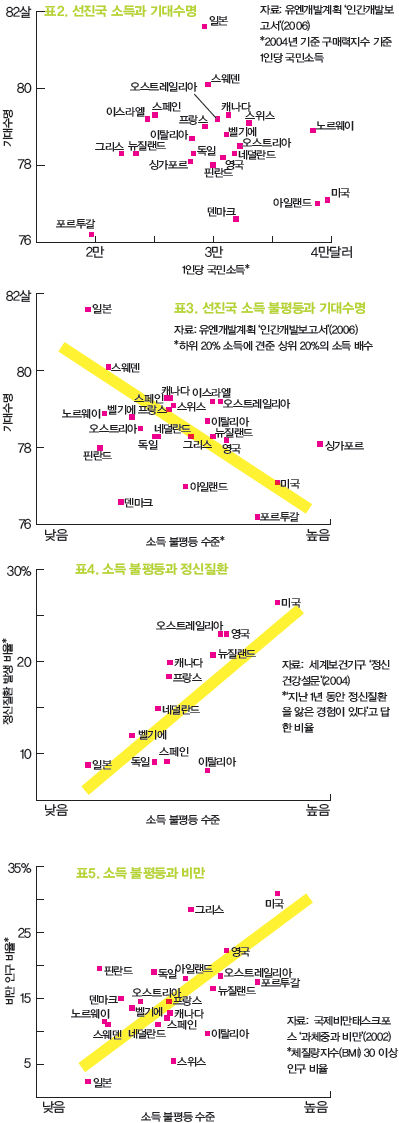

←表2. 先進国所得と期待寿命/表3. 先進国所得不平等と期待寿命/表4. 所得不平等と精神疾患/表5. 所得不平等と肥満

先ず、個人健康に直接的影響を及ぼす変数を調べよう。 <表4>を見れば、不平等水準と精神疾患頻度の相関関係が現れる。 y座標には1998年世界保健機構(WHO)が9ヶ国を対象に実施した精神健康アンケート調査結果を反映した。 質問では調査時点から1年間に精神的な疾患を病んだ経験があるかを尋ねた。 オーストラリアと英国、カナダでも各自国民を対象に類似の質問をした。 調査結果を総合すれば、米国では100人当り25人以上が精神疾患を病んだ経験があると答え、日本ではその比率が8.8人に落ちた。 米国と日本の間に英国など7個国が約束したように並んで列をつくった。 不平等と精神疾患はほとんど正確に比例する傾向を示した。

麻薬消費指向も不平等水準と比例した。 国連が2007年に全世界の麻薬消費現況を分析した内容によれば、不平等水準が5番目に高いオーストラリア国民が麻薬を最も ‘愛用’ していたし、麻薬を相対的に遠ざけていた国家は日本・スウェーデン・フィンランドなどだった。 ウィルキンスン教授は “お金と所有物を増やすことに多くの価値を付与し、他の人の目にもっともらしく見えたり有名になることに価値を置く社会では個人は一層頻繁に憂鬱、不安、薬品乱用や人格障害を体験する危険に直面することになる” と解説した。

不公平な社会の市民は胴回りも太かった(表5 参照)。米国社会の肥満率は30%を越えていたが、日本人の中で肥満の確率は2.4%に過ぎなかった。 国家の分布を見れば、各国の食文化にともなう差を勘案しても肥満率と不平等は統計的に留意した相関関係が現れた。 理由は何だろうか? 著者は2002年にフィンランド オウルル地域のある健康研究所で5150人の男女を対象にした実験結果を提示した。 内容を見れば、ストレスを受けた集団がそうでない集団よりカロリーの高いソーセージやハンバーガー、ピザ、チョコレートなどをより多く食べ、酒も多く飲んだ。 特に女性においてこういう特徴はさらに明確に現れた。 2003年イングランドにて行った健康調査でも女性の社会・経済的位置と肥満率の間には明らかな相関関係が現れた。

不平等が激しければ人が人を殺すことも多かった(表6参照)。 国連が2000年に出した犯罪資料によれば、両極化が2番目に激しい米国で100万人当り64人が他の人の手により殺害された。 日本(5.2人)より何と12倍も高かった。 ただし所得分配が均等なフィンランドの殺人率が28.2人で、3番目に高かったことが異例的だった。 フィンランドは民間銃器所持比率が世界的に最も高い国に属する。

大人たちの健康にひびが入った社会では子供たちの死亡も多かった。 23ヶ国の乳児死亡率推移を見れば(表7参照), 不平等と乳児死亡率の間にも相関関係が鮮明だった。 日本(10万名出生当たり3.2人死亡)。 スウェーデン(3.2人),フィンランド(3.7人),ノルウェー(3.8人)等 ‘平等国家’ が表の左下に国の大小に関わらず集まっている一方で、米国(6.9人),ポルトガル(6人),ニュージーランド(6人)等、所得差が激しい国々で赤ん坊たちは早く亡くなっていた。

←表6. 所得不平等と殺人/表7. 所得不平等と嬰児死亡/表8. 所得不平等と社会成員間の信頼度/表9. 所得不平等と社会・健康指数

不平等→不信→寿命短縮

次に ‘他人に対する信頼水準’ を比較するため、米国、ミシガン大学などで実施した ‘世界価値観調査’ 結果を引いてきた。ここには国別に ‘大部分の人は信頼することができる’ という命題に対し肯定的に答えた人の比率が出ている。結果を見れば(表8参照)、国ごとに格差は劇的に広がった。 所得が均等な北ヨーロッパのスウェーデン・デンマーク・ノルウェーなどは全て60%を越える人々が他人を信頼したが、所得格差の大きいシンガポールとポルトガルは ‘不信国家’ であった。 特にポルトガルでは他人を信頼する比率は10.0%に過ぎなかった。

他人に対する信頼と健康とはどんな相関関係があるのだろうか? 直観的には2つの変数の間の距離は遠く見える。 著者が提示したいくつかの根拠の中の一つを調べよう。 1998年、米国学術誌である<行動医学ジャーナル>(Journal of Behavioral Medicine)に出てきた ‘信頼、健康そして寿命’(Trust,Health,and Longevity)という論文では、55~80才の成人100人を対象に他人に対する信頼水準を尋ねた後、14年後にこれらの人々の健康および死亡率を分析した。 結果を見れば、他人に対する信頼が高いほど健康状態が良く寿命も長かった。

この論文が多分に ‘心理的’ 立場から信頼問題に接近したとすれば、1995年700人余りが死亡した ‘シカゴ猛暑事態’ は不信の ‘社会的’ 副作用を示す。 当時、シカゴ市では猛暑に対処するために冷房装置を備えた臨時宿舎を用意した。 ところが黒人住居地域では住民たちが高い犯罪率のために泥棒が入るかと思い、家を空けることはできなかった。 さらに猛暑の中でも家の窓を開けなかった。 黒人密集地域の死亡比率は隣接他地域より飛び抜けて高く現れた。 社会構成員間の不信は社会的結束を不能にさせ、災難状況で互いに無視しあう結果を産んだ。 “不信と不平等は互いに強めあう。 …そして不信は社会の安寧はもちろん個人の安寧にも影響を及ぼす。” ウィルキンスン教授の説明だ。

その他に学生学業達成度や10代妊娠比率、刑務所収監人口比率、階層移動の流動性などでも、平等なほど ‘優しい’ 統計値が出てきた。全部統計的に有意な相関関係があらわれた。 平等水準で‘模範国家’ である日本と ‘不良国家’ である米国だけを比較してみよう。全世界の15才の学生たちの国語・数学達成度を問う国際学業達成度評価(PISA)で日本は516点(23ヶ国中で7番目)を受けたが、米国は489点(16番目) を受けた。 また、15~19才の女性1千人当り出産回数を示す10代妊娠比率は日本が23ヶの比較対象国家中、最も低い4.6人、米国が最も高い52.1人だった。 刑務所収監人口比率は米国が10万人当り576人で、日本は10万人当り40人だけが鉄格子の中にいた。2つの数値とも比較対象国家リストで両極端にかかっていた。 また、個別家庭の両親と子供の成人時期の所得水準を比較した後、これを集団的に集計した ‘階層移動の流動性’ 項目でも米国は調査対象8ヶ国中で流動性が最も低いことが分かった。 英国、ロンドン政経大の学者たちの2005年の研究結果であった。 米国で父親の富が子供にそっくり移る確率が最も高いという意だ。 日本はこの研究対象にならなかった。 ノルウェーが階層間移動が調査対象国家中、最も自由だった。

これまで調べた10ヶの社会・健康指標を総合し指数を抜き出し、それを不平等指標と比較した(表9参照)。 比例関係は鮮明だった。 多くの国に潜伏していた不平等は乳児死亡率を高め、殺人率を高め、収監人口を増やし、学業達成度を低め、精神健康を害し、10代の妊娠比率も高めていた。

我が国は1人当り国民所得が2万ドルを越える国家集団に属する。今や私たちの社会でも所得増大が ‘寿命延長’ にはこれからは繋がらない。‘寿命を延ばそうとするなら不平等水準を減らしなさい’ という処方は我が国でも有効だ。

←市民団体の ‘医療死角地帯健康権保障連帯の会’ 会員たちが去る1月31日、ソウル、麻浦区、塩里洞の国民健康保険公団前で貧困層の滞納された健康保険料を欠損処理してくれとし集会を開いている。ハンギョレ シン・ソヨン

結局、大部分の社会問題の根源を遡れば ‘所得不平等’ と出会うことになる。 これがこの本の中間結論だ。 したがって根本原因を除去しないまま、結果として現れる社会問題だけを解決しようとする試みは単なる取り繕いにならざるをえないというのが著者の説明だ。 “すべての社会問題は他の問題と関係なしに各自の解決策があるかのように私たちは勘違いしている。 その結果、私たちは人々に健康のために運動をもっとしろとか、避妊をしろとか、麻薬をするなとか、心安らかに食べろとか、職場生活と家庭生活の間でバランスを取れと薦めたりする。 このような形の政策的接近は、貧しい人々こそ一層理性的に自身の健康を維持しなければならないという信頼が位置している。 こういう問題らが実は全て不平等と相対的貧困という一原因から始まったというまぶしいほどに鮮やかな事実は視野から消える。” ウィルキンスン教授の言葉だ。

彼の論理に従えば、結局その解答も ‘所得の不平等減少’ にある。 経済成長がこれ以上は役割を担えない時代に、人間の暮らしをさらに豊かにさせる鍵は結局 ‘所得の平等’ にある。 だが、言うほどにはやさしくない。 所得が平等になろうとするなら、所得格差を減らさなければならず、そうするならばたくさん稼いだ人々の持分を減らし、少なく稼いだ人々に与えなければならない。 ここに一層高い水準の平等が難しい理由がある。 持てる人々が自身の持分をたやすく譲歩する理由がないためだ。 その過程がどこまで正当なのかを巡っても論議の余地は残っている。この点は現在、我が国でなされている ‘福祉論争’ と軌を一にする。

←表10. スウェーデンと英国の階層別死亡率

平等な社会では全階層の死亡率が低くなる

<表1>に再び帰ってみれば、我が国はニュージーランドとスロベニアの間に位置している。 ウィルキンスン教授の分析対象国家からは外れたが、我が国は1人当り国民所得が2万ドルを越える国家集団に属する。 今や私たちの社会でも所得増大が ‘寿命延長’ にこれ以上は繋がらないという意だ。 したがってウィルキンスン博士が出した ‘寿命を延ばそうとするなら不平等水準を減らしなさい’ という処方は我が国でも有効だ。ウィルキンスン博士は<ハンギョレ21>との電子メール インタビューで 「所得格差を減らすためには再分配的な性格を持つ税金を活用したり福祉恩恵を増やす方法がある」と話した。 現在、進行されている福祉論争で核心的に浮上している無償福祉と財源用意問題は彼の処方とほとんど正確に一致する。結局、福祉論争はウィルキンスン博士の処方に沿って、持てる者の持分を減らし不平等を減らそうとする立場と、これに抵抗する既得権層の間の葛藤という脈絡で理解されうる。

葛藤を解く糸口はどこに求めるべきか? ウィルキンスン教授の話に立ち帰ってみよう。 結論から言えば、彼の要旨は平等水準を高めても富裕層が損をしないということだ。 「平等水準を高めて戻ってくる恩恵は貧困層だけでなく すべての階層に等しく及ぶ。」 この主張をするために彼が提示した根拠の中の幾つかだけを調べよう。 先ず英国のイングランド・ウェールズ地域とスウェーデンの生産年齢帯男性の死亡率統計を見れば(表10参照)、スウェーデンの死亡率が下流層だけではなく上流層を含む全階層にわたり低かった。 スウェーデンの平等指向的政策の恩恵がすべての階層に等しく及んだことを察しさせる内容だ。

こういう傾向は英国と ‘福祉後進国’ 米国を比較した研究でも明確にあらわれる。 糖尿と高血圧、癌、肺疾患、心臓病の有病率が全て米国で高く現れたが、両国の人口を教育水準により3階層に分けても すべての階層で英国の有病率が低かった。購買力基準で米国の1人当り所得は2004年3万9676ドル、英国は3万821ドルであり、スウェーデンは2万9541ドルであった。 所得水準だけ見れば ‘先進国順位’ は米国・英国・スウェーデンの順だったが、健康水準はその反対であった。 また、その恩恵はすべての階層に広まっていた。

私たちはより多く死ぬ道を進むのか

ウィルキンスン教授は “研究を通じて明らかになったことは、平等水準を高めれば最高の職業群、最高富裕層、最も教育水準が高い階層にも顕著な利益が戻るという点” と説明した。彼はこういう福祉効果がすでに人間が成し遂げた成就だという点を力を込めて強調する。彼は “私たちがユートピアや人間が到達できる完ぺきな社会を描くわけではない…北欧や日本程度に不平等水準が低い社会を人間が作ることができるということは すでにあまりにも明確な事実だ」と話した。

私たちの社会は2000年代に入り貧富の両極化が急速に進行している。上位20%と下位20%の所得比率を示す ‘5分位倍率’ は2003年市場所得基準で5.0であり、6年経った2009年には6.1へ大きく拡大した。 私たちの社会は ‘すべての階層がまんべんなく より多く病み、より多く死ぬ’ 道にあえて共に歩んでいる。

キム・ギテ記者 kkt@hani.co.kr

←リチャード ウィルキンスン教授

リチャード ウィルキンスン教授インタビュー

“税金回避を防止し健康な社会を”

<水準測量器 : より平等な社会はなぜ より元気なのか?>の著者 リチャード ウィルキンスン英国ノッティンガム大学名誉教授は我が国で見慣れない名前ではない。 彼の2005年著作が去る2008年に我が国で<平等でこそ健康だ>という題名で出版された。 この本でも彼は平等な社会であるほど社会構成員の健康水準が高いと説明した。 2005年の本が健康と不平等の関係で一定の ‘傾向’ を表わしたとすれば、新しい本ではその主張の根拠を補強し、不平等と健康に関する一つの ‘条理’ を構成し遂げた。 彼に電子メールを送り、最近の本に対しいくつかの質問を投げかけた。 68才の老教授はA4用紙3枚にびっしり満たした答を送ってきた。 彼は未来に質的により良い人生を享受するために、私たちがより平等で、より持続可能で、より民主的な労働環境を作らなければなければならないと明らかにした。

-新しい本で話そうと思うったことは何か. 以前の本との弁別点は。

=以前の本では他の学者たちの研究を主に根拠として提示した。今回は直接同じ不平等尺度を使って先進国グループの不平等水準と健康水準を比較した。また、米国の50州を比較した。 これを通じて私たちはより平等な社会が健康、信頼、学業達成度、階層間移動、社会的統合においてより良い結果を示したし、精神疾患や暴力、麻薬乱用、肥満などの否定的要素はより少なく現れるという点を確認した。

-研究結果が意味するものは何か。

=社会的地位の格差が大きく広がれば、私達が知る社会問題が大部分増加する傾向がある。永年にわたり人々は直観的に不平等が社会の分裂を産み、基盤を蚕食すると考えてきた。 私たちの研究を通じてこういう直観が私たちが考えたことより一層真実に近いという点を確認することができた。

-平等水準を高めれば最上流層にも恩恵が戻ると言うが、簡単には理解し難い。

=もちろん平等水準を高めれば貧者に最も多くの恩恵が帰るのは事実だ。 ところが、金持ちらにも恩恵が帰る。人々はたびたび所得上位10%にも恩恵が帰るということに驚いたりもする。不公平な社会に現れる健康および社会問題は貧困層だけでなく全体階層に影響を及ぼしている。 不平等が激しい社会では高い地位に上がるための競争が激しく、その過程で不安は社会全体にあまねく広がる。もちろん、それは上流層にも波及する。

-より平等な社会を実現するための方法は。

=長・短期的解決法がある。 短期的には累進税を導入したり、社会福祉恩恵を増やした方が良いが、多くの国でこういう政策を展開するには政治的環境が良くない。こういう政策がようやく登場しても、政権が変われば難なく消えたりもする。 まず富裕層や企業の税金回避を防ぐためのキャンペーンを行うことが一方法ではないかと考える。 長期的な解決法としては、すべての形態の経済的民主主義を増進することが挙げられる。 例えば相互組合や共済組合、勤労者理事制度、従業員所有企業、生産者・消費者生産組合などがその例になる。 普通こういう会社の中では職員の所得格差が少ない。 また、労働者が企業を買い入れれば会社は資産の一塊ではなく一つの共同体として新たに登場したりもする。 政府はさらに民主的な会社が生まれるよう奨励するために、こういう会社に税金恩恵を与えることもできる。 また、消費者はこういう会社の製品を買ってあげる形で倫理的な消費運動を行う必要がある。

原文: http://h21.hani.co.kr/arti/cover/cover_general/28933.html 訳J.S